PROMOTION | カルチャー / サウンド / テクノロジー

2025.03.26 12:01

「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」演奏風景より。Photos by Tadayuki Uemura

音が聞こえないろう者や、音が聞こえにくい難聴者にも、音楽を楽しむ機会を届けたい。2025年3月4日(火)、東京・上野の東京文化会館からライブ配信された「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」が挑んだのは、ろう者と聴者が同じ楽曲を演奏し、その体験をより多くの人々と分かち合う試みだった。東京文化会館ワークショップ・リーダーの活動や、光と振動で音を体感できる打楽器「ハグドラム」などの取り組みに触れた前編に続いて、前例なき挑戦のプロセスをたどり、公演本番の模様をレポート。大きな手応えとともに、その先のビジョンを展望する。

“音に頼らずに体感できる”音楽のかたちを問う試み

音が聞こえないろう者と、聴者からなる参加者が、東京文化会館のワークショップ・リーダーとコミュニケーションを取りながら、同じ楽曲を奏で合う——。

前例のない公演の実現を目指して行われた第1回のユーザーテストでは、ろう者・聴者を問わず「演奏できた!」「楽しかった!」という声が飛び出した。この企画の目指すところは、聴覚的な特性にかかわらず、配信画面の向こうの視聴者たちに音楽を「楽しい」と感じてもらうこと。公演に向けた第一歩として、大きな手応えを得たと言っていいだろう。

とはいえ、視覚的な演出やテクニカルなシステムの制作は、ここから急ピッチで進めていかなければならない。とりわけ大きな問いを投げかけているのが、ホールの大空間で鳴り響く音楽の躍動感をどのように視覚化するか。さらに、光や映像から、身振りや情報の表示といったコミュニケーションに至るまで、大きなひとつの体験をいかにデザインしていくのか。この難しい挑戦に向けて、テストと検証を重ねながらのプロトタイピングが進められた。

ここであらためて、本企画の前提となる、音楽にまつわるアクセシビリティ向上の取り組みとテクノロジーの可能性について考えてみよう。

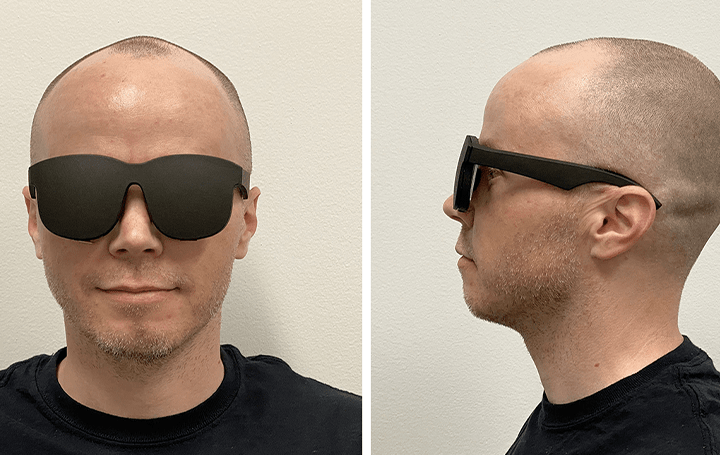

デジタル技術の進展が音楽の聴取方法とアクセスの機会を広げてきたことは前編で触れたとおりだが、聴覚を介さない新たなアプローチについても、実現の可能性は高まりつつあると思われる。まず前提として、デジタル技術による人間の知覚の伝達や再現は、近年のテクノロジー分野における注目領域のひとつだ。例えば、VR(Virtual Reality/仮想現実)やAR(Augmented Reality/拡張現実)においては、物理的制約を超えた新たな知覚体験の創出が大きなテーマとされている。また、振動などを用いて触覚を再現するハプティクス・デバイスについても、その再現精度の向上には目を見張るものがある。

ただし、今回はオンライン配信のため「ハグドラム」の振動パッドやホールの音響など、触覚による伝達は行えない。高音と低音を緑と紫の光で表現する「ハグドラム」の機能に加え、さらなる視覚的アプローチの強化が求められる。この部分をどう解決していったのか。ユーザーテストに続いて行われたリハーサルの模様を見てみよう。

リハーサルにて、舞台上にセットされた楽器と「ハグドラム」。

視覚的な音楽体験をめぐるプロトタイピング

公演の1カ月前となる2025年2月4日(火)、初のランスルー(通し)でのリハーサルが行われた。

会場は、本番と同じ東京文化会館の小ホール。建築家・前川國男の名作として知られる同館の中にあって、彫刻家・流 政之による内装デザインが特徴を放つ、全649席の堂々たる空間だ。

ステージに登場したのは、ワークショップ・リーダー4名と、大人と子どもからなる参加者4名。うち2名が聴者、2名がろう者だ。

ろう者メンバーのひとりSasa-Marieは、サインポエット、音楽アクセシビリティ研究者として活動し、前編で触れた東京文化会館の手話通訳付き公演企画にも関わってきた。今回の企画に際して、ユーザーテストやディスカッションをとおして意見とアイデアを提供してきた協力者のひとりでもある。

リハーサルにて。ステージには「ハグドラム」と連動して光を発するLEDポールが設置され、楽器の音を表現した映像が音響反響板に投影されている。

ステージに施された視覚的な仕掛けは以下のとおり。舞台後方には、「ハグドラム」と連動し、同じ色を発する8本のLEDポールを設置。加えて両脇2本のLEDポールが、光によるメトロノームのようにリズムを伝える。

さらに後方、流 政之による蛇腹状の音響反響板「昇り屏風」には、ピアノ、フルート、パーカッションの音色をイメージしたモーショングラフィックを投影。

リハーサルは本番の流れをたどりながら、聴覚に障害のある視聴者の視点を想定して、楽器や楽曲の情報、演奏の内容が伝わるかどうかなどを、専門家などアドバイザーの意見を交えながら細かく検証。光と音による演出だけでなく、出演者同士の意思疎通や、ワークショップ・リーダーの説明を手話で通訳する際の見やすさ、わかりやすさについても検討が重ねられた。

またディスカッションでは、ろうの参加者から「どの楽器が鳴っているのかをわかりやすくできる?」「楽器それぞれの音をもっと特徴的に表現してほしい」といった意見が寄せられた。また、ろう者・聴者を問わず、「公演を見る方に、楽しい雰囲気を感じてもらうにはどうしたらいいか」「一緒に楽しもうという気持ちを表現しては?」「体全体を使ってリズムを表現しよう」といった前向きな言葉が多く飛び出したのも印象的だった。

本番まであと1カ月。テクノロジーと出演者たちのパフォーマンスを掛け合わせ、さらなる相乗効果を生み出すべく、プロトタイピングが続いていく。

ろう者と聴者、音と光と映像が奏で合うアンサンブル

そして迎えた3月4日、「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」公演本番。さまざまな課題と向き合ってきたプロジェクトは、どのようなかたちで実を結んだのか。流れを追ってレポートしていこう。

「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」のアーカイブ動画(限定公開:2025年3月26日〜10月31日)。

ライブ配信画面に映し出されたのは、東京文化会館 小ホールのステージに立つワークショップ・リーダー4名。2名が「ハグドラム」を、残る2名がピアノとマリンバなどの楽器を担当し、ウォルフガン・ロッゲンカンプの楽曲『アフリカン・ブルース』を演奏する。

「ハグドラム」と舞台後方のLEDポールが連動し、呼応するリズムを鮮やかに表現。ミステリアスなメロディに光のコントラストが重なり合い、神秘的にして躍動感あふれる1曲となった。

続いて、ステージ上に参加者4名が登場し、手話と音声で自己紹介。ワークショップ・リーダーが視聴者たちに向け、「画面の向こうのみなさんにも、演奏に参加していただきましょう」と呼びかける。

実はこれは、音楽をより身体的に体感してもらうためのアイデア。「ハグドラム」の紫の光に合わせて膝を、緑の時は手を叩く。さらに、立って参加する人には左右のステップも織り交ぜて、リズムに合わせる練習を行う。「このリズムと動きは私たちが一緒に考えました。ワクワクする踊りをイメージしています」。

「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」にて。視聴者に向けて、体を動かしてみようと呼びかける。

続いては、各楽器の音を解説。「ピアノは鍵盤を触ると、中のハンマーが弦を打って音が鳴ります」という言葉とともに、丸い形が連なったモーションが投影される。フルートは「息を使って音を出します」という説明で、流れるリボンのような映像が、ティンパニは「太鼓の仲間です。水の波紋のような模様が出ましたね」。ウィンドチャイムは「金属の棒がたくさん吊してあって、これらを揺らすと棒同士がぶつかって音が鳴ります。細かいキラキラとした模様が出ましたね」。

「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」にて。フルートの音を表現した映像のデモンストレーション。

楽器の構造を説明することで、音を聞いたことがない人でもより明確なイメージを浮かべやすくなる。これも対話を重ねてたどり着いた工夫のひとつ。また映像の表現も、当初は各楽器の音をレイヤー状に重ねていたが、「楽器ごとの特徴を際立たせてほしい」という要望を受け、それぞれの楽器から音が現れてくる様子が見えるようにデザインをアップデートしたものだ。

そして最後はリズムの練習。ステージ両端のLEDポールが放つ光の3拍子に合わせて、手と膝をテンポよく叩いてみる。さあ、準備は整った。

演目は、エマニュエル・シャブリエ『田園組曲』より第4曲『スケルツォ・ワルツ』。ピアノ、フルート、パーカッションの調べに、参加者たちの「ハグドラム」とLEDポールの光、映像の表現が重なり合う。楽曲の進行とともに表現が相乗的に作用して、それぞれの印象を高め合っていくようだ。

出演者同士がコミュニケーションを取りながら、息の合った演奏が繰り広げられた。

なかでも心惹かれたのは、参加者4名のソロパート。軽やかなステップや体全体を使ったポーズが飛び出した。リハーサルでも意見が出た、全身で躍動感を伝える工夫がこんなかたちで花開くとは。

音のリズムとメロディ、光と映像、出演者全員のパフォーマンスが一体となり、ステージは最高潮。さまざまな知覚の要素が融合し、伸びやかで奥行きのあるアンサンブルが実現した。

“音楽の楽しみ”から広がる希望のビジョン

以上で今回の演奏は終了。最後には台本にはなかったハイタッチが飛び出すなど、演奏者たちの楽しさと一体感が存分に伝わってくる印象的な瞬間となった。

ユーザーテストにおけるPoC(Proof of Concept/概念実証)やディスカッション、リハーサルなど、10回近くに及ぶテストや意見交換、アップデートを重ねて臨んだステージ。参加した4名はこの公演を通じて、音楽の楽しさをどのように感じ、どんな展望を抱いたのだろうか。寄せられたコメントをたどりながら、より自由で開かれた音楽の可能性と、さらなる試みに思いを馳せたい。

信太美紗生(しだ・みさき)/高校生

「楽しかったのは光です! 光の表現が面白くて、ピアノなどの楽器の音が本当に聞こえているみたいに見えました。まるで音楽の世界を見に行ったみたいで、初めての体験でした。それがすごく楽しくて、またやりたいなと思いました!

いつかもっと大勢での演奏が叶ったり、大きなイベントにも参加したりできるといいなと思います。例えば、透明な楽器が光を浴びている感じで、いろんな道具も加わってキラキラしたイベントができたら。実現すれば、きっとろう者にも新しい楽しさを届けることができると信じています!」

信太優甫(しだ・ゆうすけ)/小学生

「フルートのパートではフルート、ピアノの時はピアノ、ティンパニの時はティンパニと、その時に音が出ている楽器を見てみたら、演奏している人と目が合って楽しかったです。チームワークが一番大切だと思いました。それに、指揮の人がわかりやすくハンドサインを出してくれたから、すごくやりやすかった。

初めてのメンバーで最初は馴染めなかったけれど、ワークショップ・リーダーのみなさんが盛り上げてくれたおかげで、本番では緊張も解けて、みんなで仲良くしゃべったりできて良かったです。そして、ぜひ『ハグドラム』が世界に広まってほしい。またコンサートをしてみたいです」

新保詩乃(しんぼ・しの)/小学生

「映像と一緒に演奏できて、これまでにない新しい演奏のかたちにわくわくしました。『ハグドラム』は、相手や自分の音を感じる振動にすごく感心しました。耳の聞こえない人も含め、誰もが楽しめるコンサートになってとても良かった。一緒にリズムを刻むことができて良かったです。

耳の聞こえない方たちと共演するのは初めてでした。私は手話ができないので、最初はコミュニケーションを取るのが難しかったけれど、表情も表現力もとても豊かで、身振り手振りで通じ合える感じになれてうれしかったです。この取り組みが広まって、映像をとおして音楽を好きになったり、地域で仲を深める活動につながっていったら、より良く楽しい社会になっていくと思います」

Sasa-Marie(ササ・マリー)/サインポエット、音楽アクセシビリティ研究者

「音楽の視覚化に向けて、技術、デザイン、ワークショップ・リーダー、参加者たちが、みんなで意見交換しながら一緒につくっていけたことが素晴らしかった。ライブ配信ということで、二次元のデバイスでどう伝えるか、さまざまな苦労や工夫に加えて、可能性の広がる公演でした。

演奏は、『ハグドラム』を叩く動きが光と連動して、とても楽しかったです。音楽を視覚イメージとして、自分の好きな方法で感じることができました。今後はぜひ、有観客での演奏もしてみたい。例えばスケルトンピアノを採り入れて、さらに光と連動した表現ができたなら、耳が聞こえる・聞こえないを問わず、たくさんの人とコミュニケーションを交わすことができると思います」

「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」の出演者たち。公演を終えて笑顔の1枚。

音は空気中の見えない波動であり、その重層的なハーモニーで構成される音楽もまた、目に見えることはないはず——。音楽の物理的な特徴、ろう者と聴者という知覚の特性、何よりも「不可能だ」という思い込みを超えて実現した、音×光×映像によるアンサンブル。

演奏者たち、手話通訳、技術や演出、デザイナーやアドバイザーといった関係者、そして視聴者たちに至るまで。このステージに実った「できる」という手応えが、それぞれの次なる挑戦を導き、心揺さぶる共鳴の輪を広げていくことだろう。(文/深沢慶太)

TOKYOスマート・カルチャー・プロジェクト

「音楽をみる、映像をきく、オンラインコンサート」

- 会期

-

2025年3月4日(火)19:00~19:20 オンライン配信

アーカイブ配信期間:3月26日(水)10:00~10月31日(金)18:00まで - 主催

- 東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京文化会館

- 技術協力

- ソニーグループ株式会社

- 企画制作

- 東京文化会館 事業係