MEMBERSHIP | アート

2025.02.07 17:00

毛利悠子は2024年のヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展で日本館代表にもなった、今、国際的にも大きな注目を集めている作家だ。彼女の日本館での展示は、国内外の主要なメディアから高く評価された。折しも東京のアーティゾン美術館で、国内では初めての大規模個展「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて」が開催中(25年2月9日まで)だ。この展覧会は同美術館が毎年開催している「ジャム・セッション」展の5回目にあたり、石橋財団の収蔵品と作家の新旧の作品があわせて展示されるという趣向である。そのセレクト、展示方法、美術史への目配りなどもたいへん刺激的なのだが、ここでは「水」の存在を感じる4つの作品を取り上げ、毛利作品における水について考えてみたい。

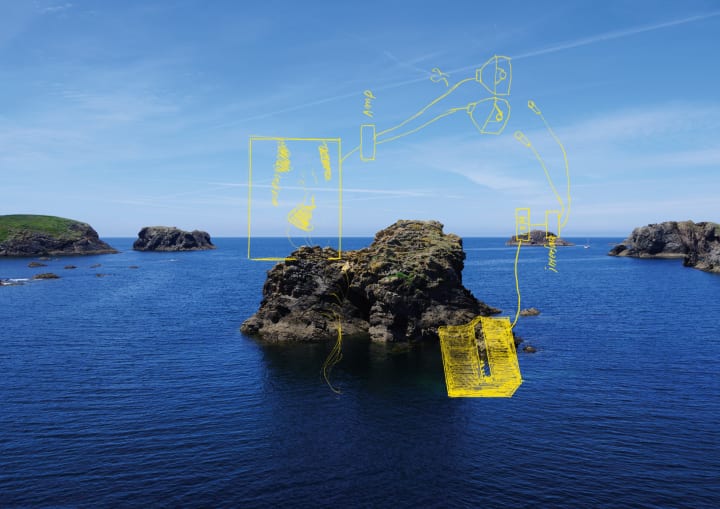

毛利悠子「Decomposition」2021年–

「Neue Fruchtige Tanzmusik」展示風景、2022年、Yutaka Kikutake Gallery

Photo by kugeyasuhide

果物の水が発する音と光「Decomposition」

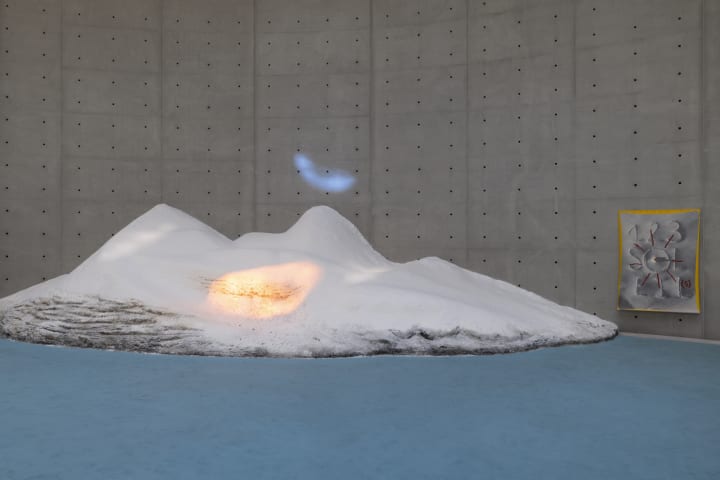

毛利悠子「Decomposition」2021年– 「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子—ピュシスについて」展示風景、2024年、アーティゾン美術館 Photo by kugeyasuhide

中央に置かれた猫脚のコンソールテーブルにアクリルケースが載っている。その中に洋梨やリンゴ、レモンなど5個の果物がある。それぞれの果物に電極が挿され、内部の水分によって生じる電気抵抗を利用して音や光に変換されている。私たちは、テーブルの両脇に置かれたボザークのヴィンテージ・スピーカーから断続的に響いてくるオルガンのような音を聞き、LEDパネルの灯りの揺らぎを見る。

一見するとここに水はない。けれど、アクリルケースの内側にうっすらとついている水滴を見ているうちに、果物の内部にある水が音を奏でているのだと気づく。タイトルの「Decomposition」は分解や腐敗を意味する。やがて果物が腐り朽ちていくにつれて、音も光も変化していくだろう。