REPORT | インテリア / プロダクト

2024.12.20 10:55

デンマークのKvadrat(クヴァドラ)は、家具の張地やカーテン、ラグといったインテリア用品に特化したテキスタイルブランド。さまざまなデザイナーと協業し製品を開発することで知られるが、今年6月シカゴで開かれたインテリア見本市「ネオコン(NeoCon)」では柳原照弘のデザインによる「Ame(アメ)」を発表した。柳原にとってKvadratとのプロジェクトは、日本の伝統色からインスピレーションを得た「HAKU(ハク)」、移り変わる季節の豊かさを表現した「Autumn(オータム)」に続く3作目だ。

VAGUE KOBEで開かれたAmeの発表会。テーブルの上にHAKU、Autumnも並ぶ。Photos by Mitsuyuki Nakajima

柳原の拠点のひとつであるVAGUE KOBE(ヴァーグコウベ)で今秋、Ameの日本での発表会が開かれた。世界各国のデザイナーと協業するKvadratは、新しいテキスタイルのお披露目をそれを手がけたデザイナーのスタジオでたびたび行っている。

ご存知の方も多いと思うが、VAGUE KOBEは1938年竣工の、神戸の旧居留地を代表する近代建築のひとつ、元銀行だった豪壮なビルの一角にある。TERUHIRO YANAGIHARA STUDIOのオフィスのほか、スタジオが運営するギャラリー、ショップ、カフェとレストランがあり、2023年のVAGUE KOBE誕生以来、全国から人が訪れる人気スポットになっている。それはギャラリーで展示するアーティストが、柳原が自ら選んだ新進クリエイターだったり、レストランで用いる食材さえもスタッフが生産者のもとに足を運んで厳選するといった具合に、VAGUE KOBEならのではの体験を提供しているからだろう。

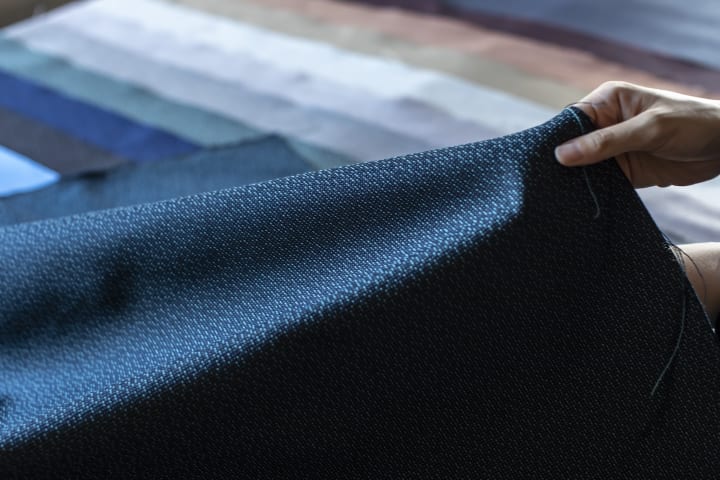

刺し子とは「小さな縫い目」を意味するそう。Ameはその名の通り、小さなステッチが雨にように連なっている。

さて、新作のAmeは、太さの異なる2種類の糸で織られており、日本の伝統的な「刺し子」にインスピレーションを得ているという。素材はKvadrat初の、繊維廃棄物を原料としたリサイクルポリエステルを100%使用。バージンポリエステルと同等の性能を持ち、使用後にはさらに再生が可能だという。

柳原はいう。「ものを捨てることなく長く美しく使い続ける日本の思想は、Ameの特徴と通じるものがあると感じました。色を重ねたり、刺し子の繊細な精度を現代の織りの技術に合わせることに重点を置きました」。

もともとは麻や綿の衣服を繕い、強度を持たせ、防寒のために生まれた刺し子。柳原は野良着の刺し子にも美しさを感じたという。

刺し子のステッチが、連続する小さな雨粒のように見えるAme。ステッチと下地の糸に対照的なふたつの色を用いることで、さらに模様を強調させているそうだ。

柳原はプロダクトデザインとインテリアデザインの双方を手かげており、それゆえに他のデザイナーとは違う、視点が新鮮な点がKvadratから選ばれた理由だと明かした。

「プロダクトを開発するときも空間の中でどう使われるかを常に意識しています。また今回のAmeの開発では、他のテキスタイルとの相性も視野に入れました」。

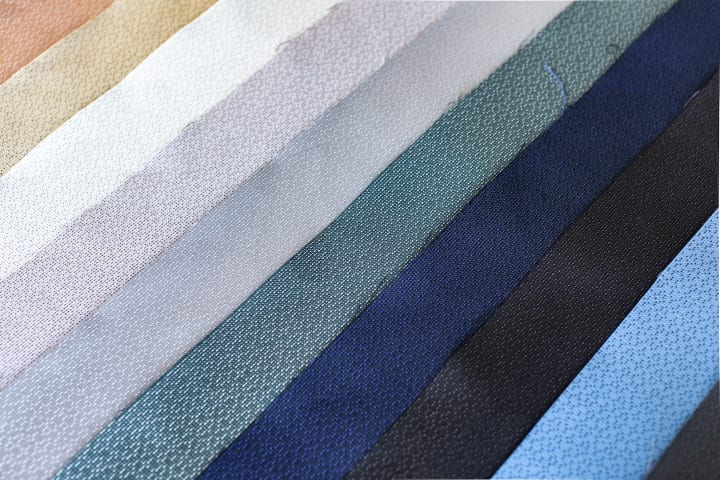

ポリエステル100%のリサイクル繊維を用いているAme。全12色。

さらに見ていて特徴的に思えたのは、色のバリエーションの豊かさとその繊細な色合いだ。Ameが12色、Autumnは14色、HAKUは28色が揃う。

色のバリエーションは、メインカラーとスポットカラーといった考え方ではなく、通常のテキスタイルではあまり見ることのない中間色やアースカラーが基本であり、シリーズ全体でゆるやかな色のグラデーションを描いている。

「Kvadratからは、2021年に手がけたHAKUに合うカラースキームを考えて欲しいと言われました。HAKUもAutumnもAmeも同じトーンで構成しているので、異なるシリーズでも相性が良く、組み合わせが容易なので、インテリアデザイナーは空間の中で使いやすいと思います」。

スタジオの一角に置かれていたダントーホールディングスの「Alternative Artefacts Danto」のサンプル。ここにも柳原のカラースキームの特徴が見える。

この中間色を基本とした繊細な色のバリエーションは、Kvadratの担当者を驚かせたというが、実は柳原が淡路島のダントーホールディングスのためにデザインしたタイルのコレクション「Alternative Artefacts Danto」にも共通する。ひとくちにグレー、アイボリーと言っても、その中に日本古来の、なんとも柔らかな色が複数存在するのだ。

柳原照弘はVAGUE KOBEのほか、フランス・アルルに神戸同様のスタジオ兼ギャラリー、VAGUE ARLESも構えている。家具などのプロダクトデザインのほか、Mame Kurogouchiのインテリアデザイン、1616/arita japanのブランディングなど、多岐にわたって活動する。

最後に柳原にKvadratというブランドについて尋ねた。彼は有田焼の「1616/arita japan」、バスタブ単体のデザインにとどまらず新たな入浴のあり方を提案する「SKUNA(スクナ)」など、ブランディングに関わるプロジェクトも多い。

「それらを担当した際に参考にしたのが、実はKvadratのブランディングでした。製品をきちんと開発するのはもちろんのこと、デザイナーとの関係を築き、もののまわりもデザインすることで、世界に通用するブランドに育て上げている。自分が日本企業とプロジェクトに取り組む際、ブランドの価値を高めるという意識を持ってもらうことを大切にしています。相手の企業に意識改革を促すのです」。

HAKU、Autumn、Ameが今後どのような家具の張り地やインテリアに用いられるのか。もしかしたら家具にとどまらないプロダクトの素材になるかもしれない。そのプロダクトや空間にお目にかかれることを楽しみだ。(文/AXIS 谷口真佐子)![]()

京都の老舗「履物 関づか」と協業したAmeの草履。