浦田孝典は、設計・施工会社のスペース、TYD inc.を経て、2010年に自身の事務所を構えた。空間デザインを中心に手がけながらも、2014年にアウトドアブランドsunsetclimaxを立ち上げ、メイド・イン・ジャパンにこだわった質の高い製品を企画・製作・販売する。ショールーム兼事務所を訪ねて、浦田のデザインに対する考えを聞いた。

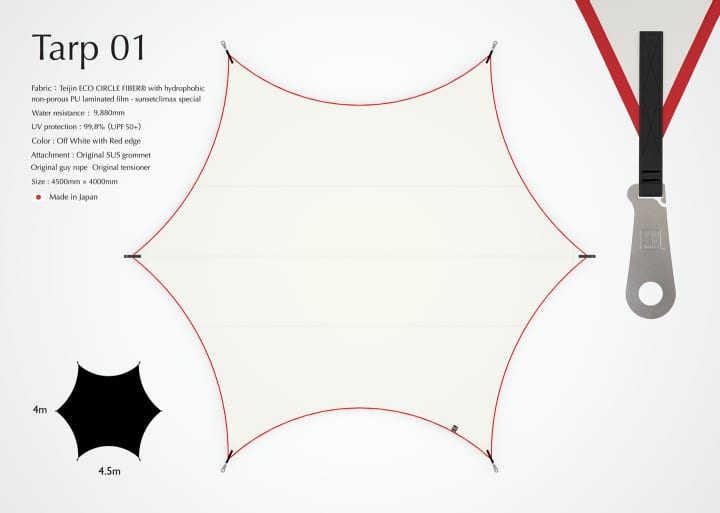

「Tarp 01」sunsetclimax(2019)。Photos by Takanori Urata(記載以外の写真すべて)

浦田孝典デザイン事務所。sunsetclimaxの製品も並ぶ、打ち合わせや商談する場でもある。

高校生の頃に興味を抱いた空間デザイン

浦田は、建設業を営む家で生まれ育った。父親はもともと建具職人で、幼少期には自宅の敷地内に木工所があり、職人に囲まれた生活を送っていた。カナヅチやノコギリが遊び道具で、自然とものづくりが好きになり、当時、デザインを教えていた東京の本郷高校デザイン科に入学。授業でインテリアデザイナーを調べる課題が出て、内田繁や北岡節男らの仕事、彼らが卒業した桑沢デザイン研究所を知り、空間デザインに興味を抱いた。

1995年に桑沢デザイン研究所に入学。当時は身体感覚を鍛錬する授業が中心で、貴重な体験だったと浦田は振り返る。「ひたすら木を削ったり、プラスチックを磨いたり、美しい仕上がりを手で触ってわかるようになるまで何度も繰り返すなど、そこで体得したことは今に生きています」。

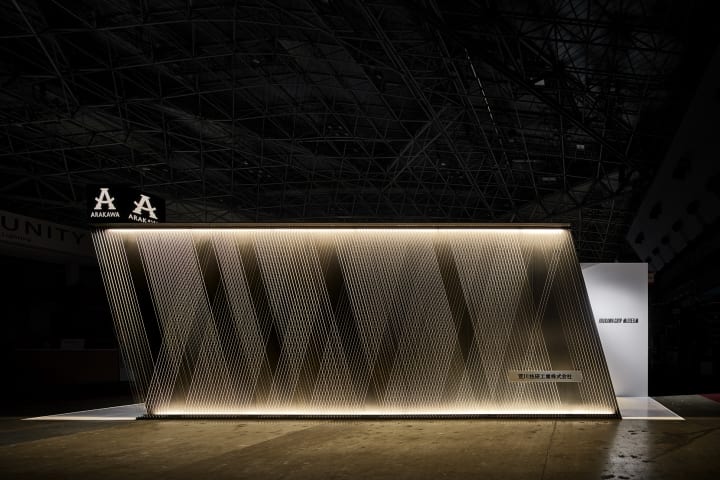

JAPAN SHOP2019での荒川技研工業のアラカワグリップを使用したインスタレーション。日本空間デザイン賞2019 BEST100(short list)、iFデザイン賞(ドイツ)を受賞。Photo by Futa Moriishi (Nacása & Partners Inc.)

桑沢デザイン研究所を卒業後、1997年に設計・施工会社スペースに入社して6年半従事。紳士服、宝飾、飲食といった多様なジャンルの全国各地の店舗空間のデザイン、設計、施工、監理、引き渡しまで一貫して携わった。将来的に独立を考えていたが、その前にデザイン事務所での経験も積みたいと思い、興味をもったインテリアデザイナーの手がけた空間に足を運んだ。

そのなかでTYD inc.が手がけたショップデザインに惹かれ、門戸を叩き、2002年に入所。その後、同社の仕事を間近で見て多くのことを学んだ。

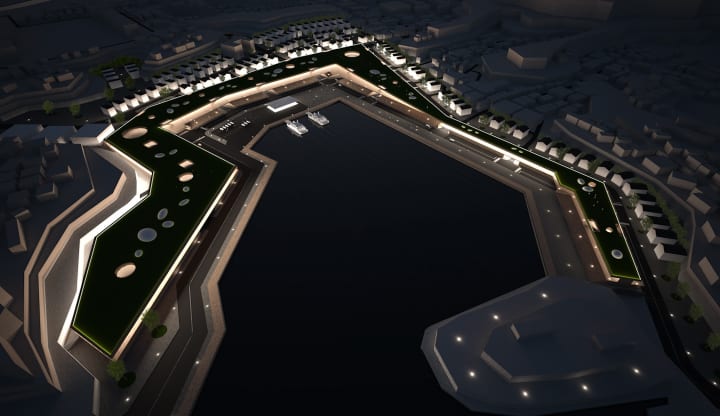

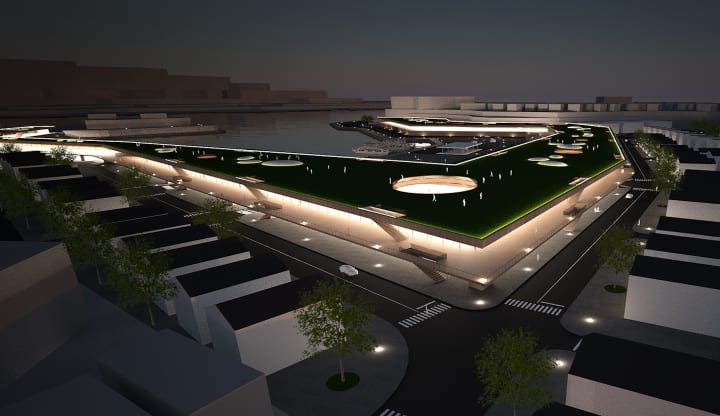

復興まちづくりコンペ作品(2012)。「海と共に生きながら安心して暮らせる町」を目指し、気仙沼が震災復興のシンボルとなり、未来の希望の糧となるようなデザインを提案した。

独立後、自社ブランドを立ち上げる

TYD inc.に9年間ほど従事したのち、2010年に浦田孝典デザイン事務所を設立。翌年、東日本大震災が起こり、「自分のやるべきことは何か」と考え、宮城県気仙沼内湾地区で開催された復興まちづくりコンペに応募。上位の受賞者をスーパーゼネコンが占めるなか、個人事務所で唯一、浦田が6位につき、デザイナーとしての自信にもつながった。

2014年には、友人3人とアウトドアブランドsunsetclimaxを立ち上げる。きっかけは友人の快気祝いにキャンプをしたことだった。浦田は当時の思いを話す。「市販のテントやグッズを使いながら、もっと大人が楽しめるものが欲しい、自分たちでつくってみようと考え、すぐに実行に移しました」。

「Tarp 02」sunsetclimax(2014)。

sunsetclimaxのロゴデザイン。

ブランド名はsunsetclimaxに決まり、浦田がロゴをデザインした。「夕日の最高潮」という意味の造語は、「夕陽を見ながら最高の時間を共有しよう」という思いに根ざしており、そこで過ごす時間や場の豊かさを提供することを目指した。

ターゲット層は、ブランド製品を数々使用してきて、ほかとは異なる質の高いものを求めるアウトドア上級者。使用する場は、山の上の過酷な自然の中ではなく、キャンプ場などインフラが整っている場を提案する。製品開発は、人が集う団らんの場であり、インテリアで言えばリビングにあたるタープから始めた。

「Tarp 01」sunsetclimax(2014)。タープを縁取る赤いバイアステープは静岡の本橋テープ、支柱などの金物は新潟の燕三条の工場、ブランドタグは京都のコバオリ。帝人フロンティアが製造するタープのオリジナル生地は、耐水圧9,880mm(JIS L1092A)、UV遮蔽率は99.8%と高い機能性が備わっている。

メイド・イン・ジャパンにこだわる理由

テントやタープは、自然の風景に馴染みやすいように暗い色調のアースカラーが主流だが、彼らはあえてオフホワイトを選んだ。タープの下にいるときに光の反射によって顔の表情が明るくなり、料理が美味しそうに見えることを優先させた。機能面も重視し、帝人フロンティアでsunsetclimax専用のオリジナル生地を開発した。

素材や製造は、メイド・イン・ジャパン。その理由を浦田はこう語る。「現在、キャンプグッズの製造はアジアが主流ですが、日本の工場でも以前はつくられていたという話を聞き、産業を未来につなげるためにも日本製にこだわりました。その高いクオリティと技術力は、デザインの模倣を困難にしてオリジナリティを守ることにもつながります」。

「Cell 01」sunsetclimax(2024)。東レコーテックス×マスダ×未来テクノ×sunsetclimaxの共同開発。撥水機能の劣化や加水分解が起きにくく、耐久性に優れた素材が実現した。2024年A’デザインアワード (イタリア)を受賞。

「Gear Locker」sunsetclimax(2024)。キャンプギア(道具)をスマートに収納するためにデザインしたバッグ。製作は茂木商工の4代目縫製職人が手がける。

「Roll Top Table」sunsetclimax(2024)。若手職人と協働した、天板をロール状にコンパクトにまとめられるテーブル。金物パーツもオリジナルで製作。木工:徳永木工、金具:ウオルト工房、バッグ:茂木商工

「sakura cup」sunsetclimax(2023)。やむを得ない理由により伐採された山桜を使い、多彩な表情をみせる奥深い木目を生かしたウッドカップ。製作は星野工業。

その後、カップやバッグ、テントやテーブルをラインナップに加えた。素材メーカーや製造工場は、人の紹介や自分で調べて会いに行くなどして地道に広げている。人との出会いを大切にしながら、自ら撮影した写真や紹介された雑誌をメーカーに送るなど、年に一回、ユーザーの参加を募ったイベントを開催し、時には職人をゲストに招くなどして交流を図っている。ブランド立ち上げから10年目を迎え、売り上げも順調に伸び、近年は中国や韓国からの注文も増えているそうだ。

「MICRO TORCH EDGE」SOTO(2024)。強度に優れた亜鉛ダイカスト成形のメタルボディと、火炎温度1,300度という高い耐風性が特徴。置いたときに火口部が浮いて、テーブル面などに接触しないように考えた。

「企業の未来に寄り添うデザイン」を目指して

sunsetclimaxのブランドを通じてキャンプ製品業界の人脈も広がり、昨年は新富士バーナーのブランドSOTOからの依頼でデザインしたガスライターが今春に発売された。もともと市販されていたプラスチック製キャンプ用ライターを再編集して機能性や汎用性を高め、高級感をもたせて所有欲を満たす製品とした。手に持ったときや置いたときなど、使う場やシーンを考えながら、空間デザインの視点で考えたという。

「AQUA Pharmacy」(2018)。病に苦しむ人の気持ちが前向きになれることを目指して空間デザインを考えた調剤薬局。iFデザイン賞(ドイツ)、DFAアジアデザイン賞2019(香港)、ジャーマンデザイン賞2020(ドイツ)を受賞。

クライアントワークについて、浦田はこう考えている。「昔、地方でデザイナーが高額な費用をかけて手がけたにもかかわらず何も残らなかった、産地が荒らされたという話をいまだに耳にします。先日、あるトークショーの題名にしたのですが、僕は『企業の未来に寄り添うデザイン』を目指しています。当たり前のことですけれど、自分の作品をつくるのではなく、クライアントの要望を第一に考えて、職人などのつくり手にも楽しんで取り組んでいただけるものづくりを心がけています」。

「MOUTH SCREEN 」DOUBLE-H(2020)。2020年にTIERS GALLERYで開催された「美しい感染症対策のデザイン展 – NEW NORMAL, NEW STANDARD ‐」で展示。写真は、自身で企画構想・スタイリングを手がけて自宅で撮影。モデルは浦田の二女。

「自分にできることはやる」という思いで向かう

デザインとは、自分の唯一の特技だと浦田は考えている。

「僕はたまたま育ちの環境もあって、ものづくりが得意で唯一の特技なので、その力を使うことが当然のことだと考えています。企業が悩みを抱えているときももちろんですが、例えば、東日本大震災後に宮城のコンペに参加したときも、コロナ禍にシールドマスクを製作して、約2年間医療機関や湘南のライフセーバーに寄付をしたときも、頭で考える前に身体が自然と動いていた。いつも自分にできることはやる、という思いでいます」。

「BRIGHT」(2024)。「日本の家業のモノづくり」をテーマにTIERS GALLERYで開催された、2024年の「NEW NORMAL, NEW STANDARD」での展示作品。レザークリームを融合させた照明の灯りで、レザーメンテナンスに没頭する時間を提供する。谷口化学工業所とのコラボレーション。

いちばん見たいのは使う人が喜ぶ顔

今後、手がけたいことのひとつに「地方創生」を挙げる。2014年から約2年かけて、TYD inc.監修のもとで佐賀県美術館の改修工事を手伝った経験がある。建物だけでなく、スタッフのユニフォームを新調するなど、そこで働く人の意識も高めるプロジェクトにやり甲斐を感じた。「今、69年式のジウジアーロがデザインしたイタリア車を自分でレストアしているんですけれど、そういう古いものをきれいにしたり、元気を与えることにデザインの力を役立てることができたらと考えています」。

「ものをつくったときに、いちばん見たいのは使う人が喜ぶ顔です」と話す浦田の視線の先には、自分ではなく、常に他者がいる。その姿勢から「人や社会とつながり、より良くしていくこと」がデザインのひとつの役割だということを改めて気づかせてくれる。![]()

浦田孝典(うらた・たかのり)/デザイナー、sunsetclimax代表。1974年千葉県生まれ。1996 年桑沢デザイン研究所リビングデザイン科卒業、97年株式会社スペース、2002年Tokujin Yoshioka inc.を経て、2010年浦田孝典デザイン事務所設立。2014年アウトドアブランドsunsetclimax設立。桑沢デザイン研究所非常勤講師。主な受賞歴は、日本空間デザイン賞、DFAアジアデザイン賞(香港)、iFデザイン賞(ドイツ)、A’デザインアワード (イタリア) 、国際デザインアワード(アメリカ)など。