REPORT | アート / フード・食

2024.06.24 16:23

全国各地の自治体とJRグループが共同で行う観光キャンペーン「デスティネーションキャンペーン(通称DC)」が今、福岡・大分で開催されている。その一環として開かれた、「OITA CULTURAL EXPO! ’24」の5月18日、19日のツアーに参加した。

佐伯港街バル。漁港に即席に設置されたテーブルとベンチで、夕陽とパエリアを楽しむ。

空と土と海

ビジネス客で混む早朝便を避けた羽田からの平日午前の便。空いているかと思っていたら、予想に反して大分行きボーイング737-800機は満席だった。この日、別府アルゲリッチ音楽祭と将棋の名人戦、藤井聡太・豊島将之の対局があったのも原因のひとつのようだ。

九州北部は、温泉をはじめとして史跡や料理など国内外から人を寄せる魅力が揃っており、そうした観光資源を活用したこの日のような文化的なイベントも、以前から数多く開催されている。すでに何度も足を運んだ人も多いだろう。しかし、今回の旅では、この地方の知らなかった魅力に遭遇することになった。

到着した大分空港は、国東半島の先端にあり鉄道路線はないので、移動には空港バスを使う。ウクライナの国旗は青と黄色の二色旗。上半分の青が青空、下半分の黄色は麦畑を表しているというのはよく知られているが、バスの窓から見る梅雨入り前の宇佐平野の田んぼも一面の黄色い麦で埋まっていた。ちょうど穂が垂れる前で、柴犬の頭のような元気な直毛状態の黄色い麦に、若葉色の山が取り囲み、ウクライナの国旗に一色多い、青・緑・黄の三色旗が翻っている。目の前の地面に広がる大量の麦は、名物の焼酎やビール、うどんとなり、いずれ人に飲み込まれる。土と食との深い結びつきを思わざるを得ない。

参加した臼杵と佐伯のふたつのカルチャーツアーは、農業と食文化、そして戦争がテーマになっていた。

臼杵の循環型食文化を学ぶ。”石と土”をテーマに自分がいる風景を見つめる旅

国宝の磨崖仏があることで有名な臼杵市は、独特で多彩な食文化が評価され、2021年、ユネスコから食文化創造都市への加盟が認められた。この日帰りバスツアーも「食」が重要なテーマになっていたが、食べる前に農業、そしてそれより前に農業の基礎となる土づくりの現場を訪ねることからツアーが始まった。

2010年に設立された臼杵市土づくりセンター。Photo by Yuji Taneki

臼杵市土づくりセンターは、公設公営の大型施設。ミミズやカブトムシの幼虫がその中で生育できる、草木類を主原料にした完熟堆肥「うすき夢堆肥」を6カ月かけてつくっている。不要な草木をリサイクルして土に還し、自然の腐葉土に近い堆肥をつくるという生産過程を見、その堆肥の匂いに包まれたあと、有機農業を行っている「さんさん農園」へ。

化学合成農薬を使っていないというが、虫にくわれた跡も、泥もついてない、緑の花が開いたようなバランスのよいレタスが土の上に咲いている。ここで包丁を使い、陽を浴びて育つレタスとサニーレタスを実際に収穫させてもらった。自分で地面から切り取ったレタスはお土産に持たせてくれる。実際に口にしたのは切り取ってから2日後のことだったが、それでも新鮮で、葉は柔らかく、味も丸みがある。なるほど、臼杵市が「ほんまもん農作物」と名付ける自信に納得だ。

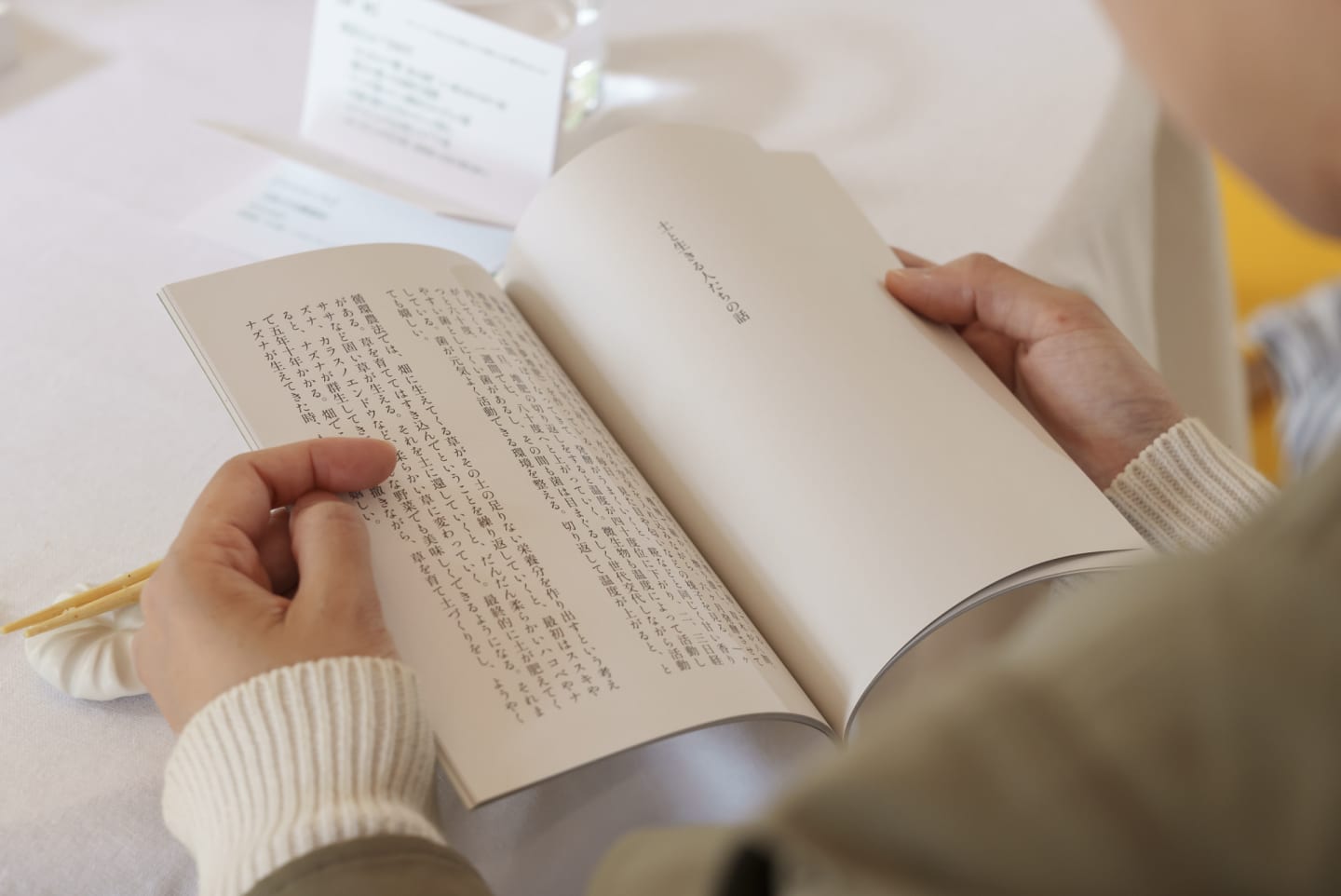

その後、国宝臼杵石仏がある深田地区へと移動する。ここではアーティストユニット「風景と食設計室 ホー」による食事が提供され、彼女たちの朗読の講演・インスタレーション「石が土になる間に」を鑑賞した。

通常のコース料理とは違い、最初にご飯もののわっぱ弁当、その次に「ほんまもん野菜」のサラダ、最後にスープ、そして小さな石を象ったごまやくるみでできたデザートという順番で食事は進んだ。野菜がおもな料理は一見するとヴォリュームがないようにみえるが、繊維質たっぷりの歯応えのある野菜は、食べ応えがあり満腹になった。食事の間にこの地域でのインタビューを元にした、石仏をめぐる人々の暮らしや歴史について、静かな声で語る朗読を聞く。

Photo by Takashi Kubo

「生き物たちのプレート」と名付けられたセカンドディッシュは、臼杵のほんまもん野菜と鹿肉入りパテ・ド・カンパーニュを臼杵焼きのお皿で。

朗読を聞いたあと、磨崖仏があるすぐ裏の山を登る。高低差のある岩壁に掘り起こされた石仏群は、その大きさ、数だけでも圧倒される。一体誰が、こんな山の中に仏像をつくったのか。言われてみれば確かに藤原仏なのだが、様式や、如来か菩薩かといった仏の種類とは関係なく、ひとつひとつ個性のある素朴な顔だちに目が吸い寄せられる。建立時期や歴史についてはいまだに謎が多いらしい。写真を見るだけでは伝わらない、この場所に来なければわからない神秘性漂う石仏群だ。

石仏はこれだけでない。4群に分かれ、全部で61体ある。

藤井 光の新作鑑賞と「海」の誕生を感じる旅

佐伯は臼杵よりも、さらに南、大分からは電車で1時間ほどの距離にある。ここは別府や宇佐のような観光名所としては知られていないが、地理的にみるとひじょうにユニークな場所だ。九州最東端の鶴見半島を擁し、その半島は九州と四国を分つ豊後水道に細長く伸びている。古くからの外敵の侵入を防ぐ要衝の地であり、戦争遺構が点在する場所だ。

また海岸線は典型的なリアス式で、入り組んだ海岸線を伸ばすと270kmにも及ぶ。潮目の変化が大きいこの地域は、海の幸に恵まれ、大分県の水産業生産量の6割以上を佐伯市が占めるという。リアス式海岸の入江は浦と呼ばれ、他の地域との交流が閉ざされていたため、浦々で独特の食文化が発展しているらしい。

沖松浦。潮風に吹かれながら、昼食をとる。

バスはそんな浦のひとつである沖松浦に到着。漁師が保存食として使っていたという、魚を焼きごまと一緒にすりあわせた「ごまだし」を使ったブイヤベースをいただく。ごまだしは魚の種類によって味が変わる。タイ、アジ、それからあまり流通していないが、この地方でよくとれるエソという魚の3種類のごまだしがあった。魚が異なると味も変わるのだが、ごまの香ばしさが勝つためか、そんなに魚臭さを感じない。ごまだしは保存食であるというだけでなく、お湯を注ぐだけでうどんのスープになるという漁師飯ならではの利便さも魅力だ。

漁村女性グループめばるが製造・販売している「佐伯ごまだし」の説明を聞く。

ごまだしに限らず、大分には保存がきき、お土産に持って帰りたいものが多数ある。しかし注意しておきたいのは、欲しいものを無計画に買っていくと、塩、醤油、味噌、日本酒、焼酎、柚子胡椒と、最後には相当な重量になる可能性がある。

食の魅力でいうと、18日に開催された佐伯市葛港魚市場で行われた「佐伯港街バル」も印象深いものだった。魚市場に市内外の飲食店が露店を出し、ジャズの演奏、ワイン、ビールと伴に、陽が長くなった夕暮れどきを楽しむ。街全体の住民が総出したのではないかと思うほどの賑わいだ。海岸線が入り組んだ魚のおいしい漁師町はどこも似るのか、イタリアのチンクエ・テッレの夏を彷彿とさせた。1日限りのイベントだったが、春と秋と年に2回開催されるという。

佐伯港街バルの豪快な料理。寿司や刺身だけではない、海の幸。

鶴見半島にある丹賀砲台園地は、真珠湾攻撃の翌年に、丹賀砲台の悲劇といわれる爆発事故がおこり、16名が命を落としたという戦争遺跡だ。急な斜坑にはリフトもあり、屋外は展望公園になっている。

最大傾斜度45度。狭い斜坑のリフトに乗り込む。

リフトの先はドーム状の屋根の下に着く。

要塞内の通路。

映像作家で美術家の藤井 光の「終戦の日(英題:War is Over)」というタイトルの作品は、隣接する地下弾薬庫の中にあった。暗闇に佐伯市民の泣いている姿が映し出され、泣き声が響く。

藤井 光の新作、「終戦の日(英題:War is Over)」。公募によって集まったさまざまなルーツ、年齢、性別の佐伯市民。

旅のデスティネーションとしての大分

鶴見半島には、他にもこの土地ならではの興味深い建造物がある。半島には展望台や灯台がいくつかあるが、豊後水道にある水ノ子灯台の燈台守の退息所だった洋館が、水ノ子島海事資料館になって公開されている。つい最近まで灯台で使用していた大型レンズや、この付近での古くからの漁業の資料を展示してあり、明治36年築の西洋風の洋館は建築そのものもおもしろい。

また海事資料館に隣接して、水ノ子灯台に追突死した渡り鳥を剥製にして展示している「渡り鳥館」がある。62種550羽の渡り鳥の剥製は、世界的にみても珍しいコレクションだそうだ。

海事資料館の窓から、水ノ子島灯台を望む。

江戸時代には天領や小藩に細かく分かれていた大分県は、その地域地域に個性があり違った様相をみせる。今回参加したツアーには入っていなかったが、Oita Cultural Expo! ’24を企画した山出淳也がキュレーションしたアート作品をはじめ、他にも国際的なアートがある国東半島も見どころの多い場所だ。

現代アートばかりではなく、建築好きなら一度は見ておきたい国宝の富貴寺や、やはり国宝で、全国の八幡様の総本宮といわれる宇佐神宮、また鉄道廃線後の街づくりを考えさせる豊後高田の街並みなど、魅力あふれる旅のデスティネーションが存在している。

屋根の傾斜のバランスが美しい富貴寺の阿弥陀堂。撮影は禁止されていたので画像がないが、堂内がまた素晴らしい。秋の紅葉の季節もおすすめだ。

大分は不思議な場所だ。聖の隣に俗があり、保守性の裏に先進性が見え隠れする。人々は初対面では無愛想だが、少し時間が経つと人懐こい。ぜひ一度だけではなく二度、三度と足を運んでみてほしい。(文/AXIS 辻村亮子)![]()

「昭和の町」で有名な豊後高田市。これは新町通り商店街。町全体にノスタルジックな雰囲気がある。

OITA CULTURAL EXPO ’24

- 会期

- 2024年4月1日(月)~6月30日(日)

- 開催地

- 大分県内各地

- 詳細

- https://oita-cultural-expo.com