「PORTA」(2023)

高本夏実(こうもと・なつみ)は、東京藝術大学デザイン科を経てこの春、同大学院美術研究科デザイン専攻を修了した。その間に20点以上の作品を制作し、2019年にはミラノデザインウィークやドバイのデザインフェアに初出展を果たすなど国内外で精力的に活動し、その若き才能には多くの注目が集まっている。今秋からスイスのローザンヌ州立美術学校(ECAL)への留学が決まった高本に、今の心境や今後の展望を聞いた。

「anima」(2018)。COMITÉ COLBERT AWARD 2018グランプリ受賞作品。現代における人と自然の関係性をテーマにした “使えない”家具コレクション(座れない椅子、開かないサイドボード、ものを置けないテーブルと飾り棚)

建築への興味からこの世界へ

高本は、京都府北部の山と田園に囲まれた小さな田舎町で生まれ育った。幼少期に自然のなかで育ち生物への関心が人一倍高く、アーネスト・トンプソン・シートンや星野道夫らの影響を受け、彼らのような野生動物に携わる仕事をすることが夢だった。だが、十代半ば、学校の参考書に掲載されていた安藤忠雄の「光の教会」に強い衝撃を受ける。それからは建築家を志すも、数学や物理、構造設計への苦手意識から、自分は建築家に向いていないと感じ、その道を断念した。

そんな折に、デザイナーという肩書きでありながら、ジャンルの垣根を越え、自由な作品を生み出す吉岡徳仁の存在を知る。それまでまったく馴染みのなかったデザイナーという職種の柔軟性に興味を覚え、2014年に東京藝術大学デザイン科に入学した。

「TRIO」(2023)。真鍮製の水差し。写真は学内工房での鋳造の様子。

学内工房での自由な制作スタイル

高本の所属する研究室は茨城の取手キャンパスにあり、充実した学内工房があることが大きな魅力だった。そこでは木材、金属、ガラス、石材、塗装といった制作に必要な素材や技法を誰でも自由に扱い学ぶことができる。

高本は入学以来、さまざまな作品づくりに打ち込んできた。大学院に進み、その間に新型コロナウイルスのパンデミックによる一時休学を余儀なくされた際も、制作の手を休めることはなかった。実制作はもちろんだが、写真・動画撮影なども他者の手は極力介さず、自身ですべて手がけるようにしているという。

「PORTA」(2023)。オーロラから着想を得たガラスの照明器具。白いシェード部分は、パート・ド・ヴェール技法を用い、粉ガラスを釜で鋳造して成形した。

「PORTA」の石膏型の制作と窯入れの様子。

自分だからこそできることは何か

高本は制作を続けるなかで、自らが目指すべき道を探っていた。外の世界、特に家具における近代デザイン発祥の地、欧州文化にじかに触れる必要があると感じ、大学3年時からは毎年ミラノサローネの視察に単身訪れた。そこで触れた多彩で美しい家具に触発され、有機的な造形美を純粋に追求した木工家具の製作に取り組んでいた時期もあったが、次第に自分が進むべき道はそこではないと感じるようになっていったという。

「使い勝手重視の家具はすでにあらかた研究され尽くされていて、そこにさらに切り込んでいくのは私の役割ではないのでは……という思いを漠然と抱いていました。むしろ家具といった限られた範疇ではなく、これまで多様なジャンルの美術やデザイン、音楽、自然に触れてきたなかで得られたすべての経験を、ひとつ残らず活かせる表現媒体。私だからこそできる表現手法は何かと自身に問いかけることを、自然と習慣づけるようになっていました」。そして、たどり着いたひとつの回答は、無機質で静謐な佇まいのなかに微かな生命感を感じ取れるようなもの、予測不能な挙動がもたらす思いがけない感動や驚きを人が再認識できるようなものをつくりたいという思いだった。

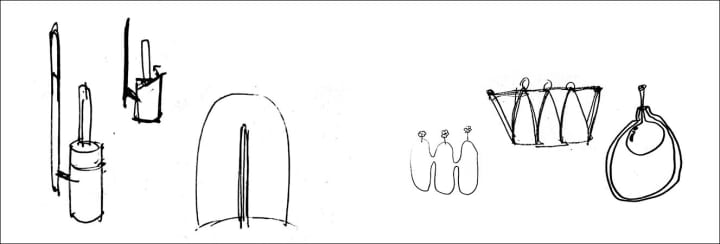

「PORTA」(左)と「TRIO」(右)の初期のラフスケッチ。

「Memoria」(2021)。忘れられた引き出しに明かりが灯る棚。

そうした心の揺り動かしを作品のなかに求めるのは、既存の家具やプロダクトがしばしば人からひどく乖離した状況に置かれていると感じていたからだ。「心に訴え、そこから生まれる対話を通じて、人とものとの新たな関係性を展開させていきたい」と高本は言う。

「Memoria」は、長い間使われていない引き出しが、まるで意思を持った生命体であるかのように自ら光を放ち、人に己の存在を知らせる棚。「FLAT」は、人がテーブルに近づくと、テーブル上の花瓶もまた人のほうへそろそろと近寄っていくという、いずれも人と家具の関係性や対話に焦点を当てたもの。「人間にとって従属的な存在である家具やツールが、仮に私たちと同じような感情を持ったとしたら、どんな表情を見せてくれるのか。これまで無関心に扱ってきた対象も、自らの視点を少し変えるだけでまったく新しい風景に様変わりするかもしれない」という期待が根底にある。

「FLAT」(2023)。アルミニウムの家具シリーズ。近年は、センサーやプログラミングを取り入れた作品づくりにも挑戦している。

デザインとアートの両輪で活動する

目指すべき道が漠然とながらも開けた一方で、高本は悩みも抱えていた。これまでの作品づくりは基本的に大量生産を見越していないものが多く、一度につくることができる量にも限りがあった。だが、自らは美術家としてではなく、デザインの学び手としてものづくりに携わり、デザインとアートの両輪で進んでいきたいという思いがある。ただ、そういった前例に出会うことはひじょうに稀で、作品の販路などもなかなか見通しが立たないのが現状だ。想像以上に困難な道だと感じている。

「FOG」(2019)。心理学者エドガー・ルビンの『ルビンの壺』を三次元の立体物(花器)に置き換え、物の捉え方を再提示した作品。

新たな学びを求めてECALへ

そんな悩みを抱えるなかで目に留まったのが、ミラノデザインウィークで毎年展示を行っていたスイスの美術大学、ECALの存在だった。作品はもとより、展覧会のキュレーションの質や、大学が発信している明快なデザイン哲学にも心を惹かれた。分野の垣根を超えたカリキュラムやメーカーとの共創プロジェクトなどもまた、自身がリミテッドとマスプロダクションの両輪で仕事をすることを念頭に置きはじめたなかで、そこに今必要なノウハウがあると感じ、ECALのプロダクトデザイン専攻(修士)への留学を決めた。

「Tutti」(2018)。音楽記号をモチーフにした家具。

建築は総合芸術であるというグロピウスの教え

高本は、家具やプロダクトだけでなく、グラフィック、絵画、メディアアート、映像、写真といった幅広いメディアを用いた作品を手がけているが、今後は単体のものではなく、それらを内包するような、規模の大きな空間構成やインスタレーション、ひいては住宅などにも挑戦していきたいと考えている。かつて抱いた建築への強い思いは、今も自らの核になっているという。

「バウハウスの創設者、ヴァルター・グロピウスが“すべての造形活動の最終目標は建築である” と提唱したように、建築はその内部に配置されるあらゆる要素を内包するための器であり、芸術品であり、また人間を知るためのまたとない興味深いツールでもあると感じています。それは、住宅事情が目まぐるしく移り変わる今日においても変わりませんし、いずれはそのすべてを自身で手がけたいとも思っています。私は人から肩書きを尋ねられるとき、便宜上“家具・プロダクトデザイナー”と名乗ることがありますが、実はデザイナーという肩書き自体、まだそこまでしっくりきていないんです。私の本当にやりたいことは、そういった特定の枠に収めてしまうとかえって誤解を招く可能性があると感じているので、自分が何者なのかを人に語るときにはいつも神経を使います」。

故郷の田園風景。幼少期に自然のなかで培った経験は、今でも作品づくりの柱となっている。

目下、留学へ向けた準備を進めているところだ。「自分に欠けている部分と改めて向き合い、出自も文化も異なる人たちと共創しつつ視野を押し広げながら、引き続きものづくりを続けていきたいと考えています」と意気込みを述べる。

そして、「時代に左右されないもの。100年後、200年後に見返しても常に新たな発見があるような、息の長いものづくりを目指したい」と抱負を語った。これから2年間の学びと経験を経て、再び日本に戻って活動する日が楽しみだ。![]()

高本夏実(こうもと・なつみ)/デザイナー。1994年京都府生まれ。2018年東京藝術大学デザイン科卒業後、2023年同大学院美術研究科デザイン専攻修了。2023年秋からスイスのローザンヌ州立美術学校(ECAL)入学予定。自然に内在する普遍の価値を主軸に、感情喚起的なツールとしての家具のあり方を、分野の垣根を超えたシームレスな視点から造形している。主な展示に、ミラノデザインウィーク2019(ギャラリー・ロッサーナ・オルランディ)、ヴェンチューラ・ドバイ2019(ドバイ・ワールド・トレード・センター)など。