▲2022年春、南青山にオープンしたトラベルブランド「moln」のショップ内装。プロダクトの世界観や旅への新たな価値観がここから発信されていくことを期待しているという。

二俣公一は1998年の大学を卒業した年に、コンセントタップ「CONCENTS」をデザインイベントで発表し、鮮烈なデビューを飾った。そのシンプルなデザインと、凛とした佇まいが強く印象に残っている。90年代末から2000年代初頭にかけて、東京ではさまざまなデザインイベントが開催されて多くの若手が参加したが、今も活動を続けている人は、ほんのひと握り。二俣はそのひとりであり、デザイナーになるという強い意志をもって、格闘してきた。現在は福岡と東京の2拠点をベースに、多彩なプロジェクトに携わり、日々、各地を飛び回り多忙を極める。デビュー当時の思いや今後手がけてみたいことについて話を聞いた。

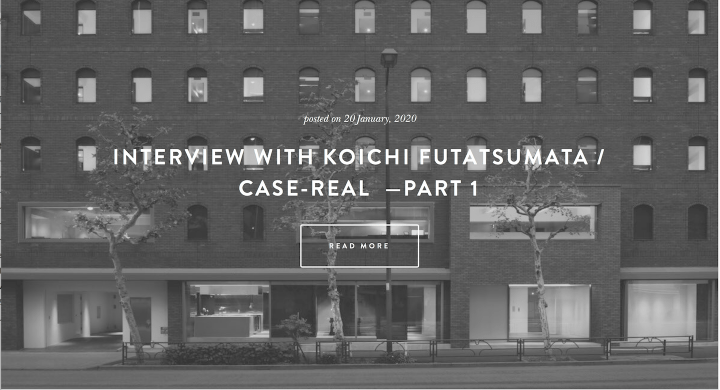

▲「DDD HOTEL」(2019)。クライアントとともに、新たなビジネスホテルのあり方を探求した改修プロジェクト。

マリオ・ボッタの仕事に興味を惹かれて

鹿児島で生まれ育った二俣が建築やデザインに興味をもったのは高校生のとき。書店でマリオ・ボッタが特集された雑誌を見て、思わず手にとった。「硬質な素材感と、幾何学的な形状にハッとさせられ、一瞬で惹き込まれました。建築だけでなく、インテリア、舞台、家具など、多様なものをデザインする建築家の仕事を初めて知ったのがこのときでした」と二俣は語る。

そして、福岡の大学で建築を学ぶ。在学中に建築事務所でインターンをしたり、独創的な設計を手がける建築家、荒木信雄の仕事を手伝ったりしながら経験を積んだ。今後の足がかりをつくろうと考え、1998年の大学を卒業する年に同級生とデザインユニットCASE-REAL(ケース・リアル)を結成して作品をつくり、東京の感度の高いデザインショップにポートフォリオを送った。

▲「CONCENTS」(1999)。1998年に製作後、コードの位置を変更して改良を加え、翌年再び発表。その進化版が各誌で取り上げられた。

デザインイベントでデビューを飾る

数多くポートフォリオを送ったなかで、TRICO INTERNATIONAL(トリコ・インターナショナル)の佐伯 仁から連絡をもらい、ちょうど1998年からデザインイベント「HAPPENING(ハプニング)」を開催するというので、二俣らは迷わず参加を決めた。そのときに発表し、注目を集めたのが「CONCENTS」だ。

開発の背景について、二俣はこう語る。「コンセントタップは、日常で当たり前に必要だけれど、みんな隠したがる。それを堂々と表に、生活道具として存在できるものをと考えました」。当時のIDÉEをはじめ、広く販売されたが、管理や製造面の問題から数年後に生産中止に。今また、これを復刻できないかと思案している。

▲「CHALET W」(2019)。北海道の別荘。白樺が林立する雪景色の一部になるような建築を目指し、その雄大な自然の景色を眺められる大きな開口部を設け、開放的でくつろげる空間を創出した。

CASE-REALは結成から2年で解散したが、二俣は屋号として名を引き継ぎ、その後もひとりでさまざまなデザインイベントに作品を発表しつづけた。だが、自身の未熟さもあり、なかなかビジネスにつなげられなかったため、一旦、イベントへの参加をやめて、福岡のインテリアの仕事をしながら、次のステップを模索していた。

「20代、30代のときは、気になる人に片っ端から会いに行って、思いつくこと、やれる限りのことを全部やりました。デザインイベントに出展の際は、お金があまりなかったのでアルバイトもしましたが、安定した仕事をして、それなりのお給料をもらってしまうと流されてしまうと思い、生活に必要な分だけを補充するための日雇いしかしませんでした。絶対にデザインの仕事で生きていくと決めて、30歳になったら東京にも事務所を構えるというイメージをもっていました。仕事を得るチャンスが少しでも広がればと考えたのです」。次第に、ゆっくりと少しずつ仕事がくるようになり、スタッフの数も増やしていった。

▲「CULTIVATION VILLA」(2020)。リタイアした老夫婦が稲作を楽しむためのショートステイビラの提案。作業場や倉庫、キッチン、簡易宿泊スペースを備えた建築を考えた。

空間設計とプロダクトの仕事について

現在は多彩なプロジェクトに携わり、忙しい日々を送っている。会社組織は、空間設計を軸とするCASE-REAL(ケース・リアル)と、プロダクトデザインに特化したKOICHI FUTATSUMATA STUDIO(二俣スタジオ)と屋号を分けて活動し、目指していることもそれぞれ異なる。

空間設計の仕事については、「そこを使う人に寄り添い、永く大切にされるものを目指して、等身大のその人を表現することを大切にしています」と二俣は語る。そのために、施主とよく話をするそうだ。そんな人を基点に考える二俣の建築・空間には、人間味あふれる温かさと、細部にも丁寧に目を配る繊細さが共存している。

▲ E&Y「ESKER」(2022)。シンプルな形状と構造を持つ椅子に独自のスムージング加工を施し、座面から背もたれ、脚部が一体的に見えるフォルムを追求した。

プロダクトデザインに関しては、「自分のアイデアを具現化していく、個人のデザイン活動としての側面が強い」と語る。そこで追い求めているのは、形に対する興味だという。

「デザインという領域のなかで、自分の造形力がどこまで、何ができるのかを追求したいという思いがあって、形のあり方の実験を繰り返しているようなところがあります。異なる機能や形、部材の組み合わせや同居のさせ方によって、新たな造形や機能が生まれたり、その物のフォルムが美しく見えたり、面白く感じたりする。そうやって自分の興味を持つ方向にひたすら向かっていく、ライフワークのようなものだと思っています」。

▲(上下写真共に)「イソップ 札幌ステラプレイス店」(2016)。自然の荒々しさや淡い光など、北国の情景的な世界観を空間に表現したいと考えた。

▲地場の人々に馴染みのある札幌軟石を用いて、柱はノミで荒らし、什器の一部は無垢材から削り出して加工を施すなど、素材の持つ多彩な魅力を引き出した。

心に残る空間設計のプロジェクト

これまで携わったなかで、心に残っている仕事を挙げてもらった。ひとつは、2016年から携わっているスキンケアブランド「イソップ」の、2016年に初めて手がけた札幌ステラプレイス店。素材に用いた札幌軟石は、100年以上前から石蔵や公共建築に使われてきたが、戦後は需要が減り、今では石切場が1カ所しかないという状況にある。「その価値が見直されれば」という思いもあり、この素材を柱や壁、什器に用いて、加工方法を変えて多彩な表情を創出し、新たな魅力を引き出した。

「これまでやってきたディテールの積み重ねによって生まれる造形や納まりを存分に発揮できた仕事でした。完成後、札幌軟石でこんなことができるのかと、ビルの関係者や地場の人たちからたくさん反響をいただいて、石材屋さんの仕事が増えたという嬉しい話も聞きました」。この札幌店が評価され、その後、6店舗を任され、この春には名古屋 栄店がオープンした。

▲(上下写真共に)「海のレストラン」(2013)。この島の一部になるように、自然と共存する建物を目指した。

▲屋根の波板は、透過性のある素材にして日中は開放感をもたらし、夜は行灯のような佇まいを見せる。

心に残るもうひとつのプロジェクトは、2013年に手がけた香川県豊島の「海のレストラン」。島の人が利用できることはもちろん、瀬戸内国際芸術祭の時期に国内外から訪れる人に、島の食材を使った料理を提供する拠点としてつくられた。

瀬戸内の穏やかで美しいブルーの海や空と対比させて、床は大地をイメージして赤茶色に着色したコンクリートに。屋根や壁に採用した波板は、工場の建物などで使用される比較的ラフな素材だが、ここでは波の山数を計算して丁寧に納まりを考えた。構造家の大野博史や施工会社、照明設計者などと、いいチームワークで精度を高めた建築と心地良い空間を生み出すことができ、思い出に残るプロジェクトとなった。

▲ 天童木工「SAND」(2021)。無垢材の脚を成形合板のパーツで挟んで構成した。バックレスタイプは、前後どちらからでも座ることができ、連結させてベンチとしても使用できる。

住空間の次のあり方を考えてみたい

これまで多様な空間デザインに携わってきたが、最近、集合住宅の設計に興味があるという。理想に近いのは、ピーター・ズントーが設計したスイスの「マサンスの老人ホーム」。石や木といった自然素材を用いて、開口部が大きくとられて開放的でありながら、共有スペースを通じて住民同士がゆるやかにつながりを育める設計になっている。「これからの時代の豊かさとはどういうものか、住空間の次のあり方を考えてみたい」と二俣は思いを話す。

3年がかりで整備に携わってきた兵庫県豊岡市の玄武洞公園が9月に完成し、年内にいくつかの住宅が竣工を迎えるほか、天童木工から昨年発表した「SAND」が年末に発売されるなど、新作が目白押しだ。信念をもって、ブレずに真っ直ぐに進んできた。今、「この仕事は天職」と言う二俣。まだ40代、これからさらに躍進していく姿を楽しみにしたい。![]()

二俣公一(ふたつまた・こういち)/空間・プロダクトデザイナー。1975年鹿児島県生まれ。大学で建築を学び、卒業後すぐに自身の活動を開始。現在は、空間設計を軸とする〈CASE-REAL〉と、プロダクトデザインに特化する〈KOICHI FUTATSUMATA STUDIO〉を主宰。国内外でインテリア・建築、家具・プロダクトなど幅広い分野でデザインを手がける。真空管アンプ「22(EK Japan)」はサンフランシスコ近代美術館の永久所蔵品となっているほか、その他受賞多数。2021年より神戸芸術工科大学客員教授を務める。