FEATURE | カルチャー / ソーシャル

2022.04.29 10:00

2020年7月12日、北海道白老町に民族共生象徴空間「ウポポイ」がオープンした。アイヌ文化復興の拠点となることを目指したもので、先住民族アイヌを主題とした初の国立博物館「国立アイヌ民族博物館」などで構成される。アイヌ文化復興という言葉は何を意味するのか。その背景と文化・デザイン振興に励む人々についてレポートする。

▲ポロト湖畔に位置し、豊かな自然のなかにあるウポポイ。ウポポイとはアイヌの言葉で「(大勢で)歌うこと」を意味する。敷地内にチセ(住まい)のある伝統的なコタン(集落)が再現されている。」

先住民としてのアイヌと施策

「ファースト・ネーション」という言葉がある。民族の数が50を超えるカナダでは、人口の4.9%にあたる167万人がファースト・ネーション(カナダ英語でFirst Nations)といわれる(2016年、イヌイットとメティは含まず)。先住民族は英語ではIndigenous People だが、“そこに住み着いていた人々”という表現は非先住民からの蔑称であると判断され、避けられるようになった。言葉ひとつとっても、根底に潜む差別や権利の侵害に向き合い、改善が求められている。

先住民を含む「多様性」を尊重するという概念は今では一般的だが、それはユネスコが「文化的多様性に関する世界宣言」で採択したように、それが革新や創造の源として必要であり、人類共通の遺産でもあることも理由である。07年には国連総会で「先住民族の権利に関する国際連合宣言」が採択され、地球上に住む3億7,000万人の先住民族に対し、人権侵害や差別、周辺化をなくしていくことが明記された。

世界に遅れまいと日本も08年、国会で「アイヌ民族を先住民族とすることを求める」決議が可決。19年にアイヌを先住民族と明記した新法が成立している。これはアイヌにとって権利を認める大きな決定であった。長期的なアイヌ政策推進交付金が内閣府より計上されている(20年の予算は20億円)。しかし17年に北海道が実施した「北海道アイヌ生活実態調査」によると、道内のアイヌの人口は5,571世帯、人数で13,118人と、4年前の調査より3,600人以上減少しており、文化復興までの道のりはまだまだ遠い。

民族共生の象徴となる空間としてウポポイの構想が立ち上がったのは09年。日本人は先住民や人種に関する議論を避けたがるが、一歩進むには、アイヌの保護だけでなく、共生する姿を示すモデルケースが必要だと考えたのだろう。ウポポイは共生によりアイヌ文化を復興させるための「扉」なのである。

▲白老の伝統的なチセを、道内で採集した茅の束を用いて再現した。明治時代、日本の文化をアイヌに強制する政策により伝統や言葉は急速に失われ、チセも現存しない。中央の炉の火は絶やさないのが鉄則。神窓があり、そこから覗き込んではいけないとされた。

アイヌに見る美へのこだわり

国立アイヌ民族博物館では、アイヌ民族の歴史と文化を多角的に知るための工夫が随所に見られる。「私たちの」というアイヌの視点で、言葉をはじめ、儀礼などの世界、衣食住と芸能、歴史、仕事、周囲の諸民族との交流などが、古代から現代まで一望できるユニークなジャンル分けが特徴だ。

▲国立アイヌ民族博物館は、国立博物館としては規模は小さいが、1,000m2の基本展示室に700の展示品が並び、収蔵庫には1万点の資料を有する。

では「アイヌ文化」とは何だろうか。同館企画に参画した北海道大学アイヌ・先住民族研究センター准教授で、国内外に所蔵される民具などからアイヌ文化を研究する山崎幸治は、「自然と密接な関係にあるのは間違いないが、自然と共生するアイヌという過度に美化されたイメージのみで語るのはステレオタイプ」と指摘する。樺太(サハリン)、千島、北海道のアイヌ文化は同じでない。さらに、そのなかにも地域差がある。細かな地域的特徴を挙げるのは難しいが、素材やデザイン、形がその土地から生まれたバナキュラーなものを尊重していること。そして新しいものを好み、つくり手それぞれの個性を生かしてきたのがアイヌ文化であり、「外の文化も積極的に取り入れ、自らの文化のなかに位置づけ直しているところに魅力と強みがある」と山崎は語る。

また「美へのこだわりが、相当強かったのでは」とも分析する。儀式の晴れ着「アットゥシ」は樹皮製で防寒性は高くなく、機能面だけで着続けたとは考えにくい。そこにこだわりや美意識、嗜好性もあったのではと推測する。

▲儀礼で着用する伝統的な晴れ着が展示されている。着物は白い布を切り抜いて文様をつくり木綿の布地に縫い付ける「カパラミプ」で、胸元にはガラス玉の首飾りが見える。ガラス玉は大陸や本州との交易で得ていた。

会場で一際目を引く「クマ飾り」と6mに及ぶ「クマつなぎ杭」は、樺太アイヌの研究者とアイヌの若手伝承者で再現したもので、アイヌ文化に関心がある人でも、その存在を知っている人は多くない。「アイヌ文化の多様性を知ってもらいたい」と、山崎は力を込める。

▲展示の目玉のひとつが、伝統儀式「イオマンテ(クマの霊送り)」の様子を再現した剥製の「クマ飾り」と「クマつなぎ杭」。樺太のアイヌ民族がクマをつなぐ祭具で、豪華な装飾具を身につけたクマの威風堂々としたたたずまいが特徴。

▲国立アイヌ民族博物館2階の基本展示室。展示が固定されることを避けるために、展示ケースなどは容易に展示物を入れ替えられるように設計されている。

その線に文化が現れる

人口の過半数がアイヌである二にぶたに風谷の出身で、札幌在住のデザイナー、貝澤珠美は、「アイヌ文化は精神文化。『純血なの?』とよく聞かれますが、そんな人は私の周囲でも数人。血が薄い人のほうが多いけれど、それは重要なことではなく、精神を持っていることが文化を支える」と言う。

貝澤の父は二風谷ダム建設への反対運動を行った人物だが、珠美は社会から受けた偏見や差別から、アイヌであることに反発した時期もあった。周囲には、アイヌと明かさず暮らす人が多かった。しかしデザインを志すなかで、幼少より慣れ親しんだ文化と自身との個性が切り離せないと感じ、アイヌ文様を学びたいと思うようになった。ところが、刺繍なら習えてもデザインを教えてくれる人がいない。そこで昔の着物を100点以上ひたすら描き写すことでその神髄を身体で理解しようと試みた。やがて、言葉にならない、アイヌの線が感覚的にわかるようになり、自身の描くラインににじみ出るようになった。

それまで誰も行っていなかったアイヌをベースとした新しいデザインである。アイヌ文様そのものではない。伝統の枠を超えるため、「何でも新しくすればいいわけじゃない」と批判されたこともあったが、「このデザイン格好いいね、と手にしたことからアイヌを知ってもらえれば」と、20年以上続けるうちに周囲の反応は変化した。今では同じように新しいアイヌを発信するクリエイターが貝澤の周りでも増えてきているという。

「今の若い世代は、偏見もなく、トライバルは格好いいと言う。自信をもって表現しているし、それが近頃のアイヌブームにつながっているんじゃないかな」。

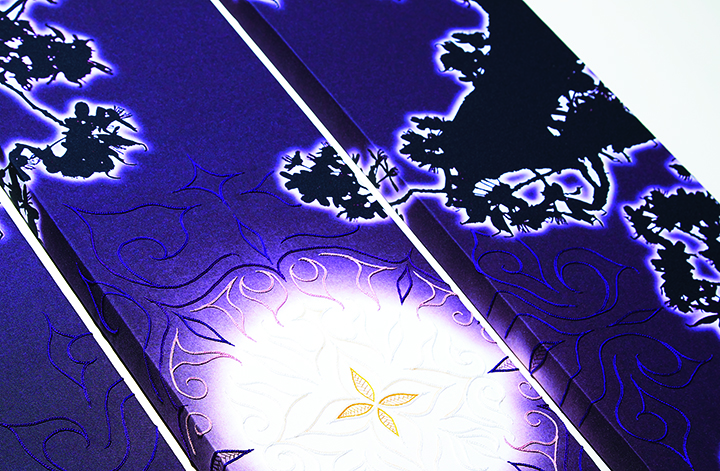

▲貝澤珠美によるファブリックパネル「桜モダン」。自ら撮影した写真を生地にプリントし、その上にアイヌの刺繍を施している。

映像と音があれば若者は集まる

北海道には、札幌、旭川、釧路、帯広、北見などにアイヌコタン(集落)があるが、最も知られているのは阿寒湖である。そもそもこの地に集落はなかったが、地主である前田一歩園財団の3代目園主・光子が、阿寒湖畔の環境保全に尽力するとともに、アイヌの自立を目的に、所有していた土地の一部を無償開放したことで人が集まるようになり、80〜90年前、コタンができ上がった。

今では観光地として人気があり、「僕らは観光アイヌと呼ばれます。さまざまな地域のアイヌとそれに興味ある人が面白いことをやろうと集まったハイブリッド。ビジネスがあり、出会いやチャンスもある」と、伝統民芸店ユーカラ堂を営む床州生は言う。床は、阿寒湖アイヌシアター「イコロ」の舞台監督でもあり、昨年デジタルアート作品「ロストカムイ」を公開すると大きな注目を集めた。ヨシダナギによるPR写真は幻想的で、民族的になりがちだった表現の枠を超え、ファッション誌などでも大きな反響を呼んだ。

カムイとは神を意味する。その世界観を表すにはプロジェクションマッピングと相性がよいと思っていたところ、チャンスが訪れる。世界的なカナダのデジタルアート集団であるモーメントファクトリーが、阿寒湖の森でアイヌのナイトウォークを企画したことがきっかけ。同社との協働には至らなかったが、イコロでもデジタル作品を上映しようという機運が高まり、プロジェクトを展開。「アイヌ文化に興味がない若者でも、素晴らしい映像といい音楽があれば集まる」と確信し、若手のクリエイターと一緒にロストカムイをつくり上げた。

▲阿寒湖の自然の音をビートに乗せたパフォーマンス「ロストカムイ」。ブラッシュアップした最新作は、道内の男性ダンサーを招致したコラボレーションとなっている。この作品はアイヌの魅力を再認識させ、大きなうねりをもたらした。坂本が温めていた複合的な企画は一旦順延となったが、飛躍を目指し、クリエイターたちは再結集しようとしている。

映像演出はWOW、脚本はJTB コミュニケーションデザインの坂本大輔が担当。坂本は阿寒コタンの活性化・ブランド化にも力を注ぐ。床は「昨年が日本でのアイヌブームのピーク」と振り返ったが、坂本は「それでも世界的な先住民族ブームは続いています」と時代の後押しを感じている。

演出サポートとナレーションに夏木マリを迎え、ブラッシュアップした「ロストカムイ」をひっさげ、今年は国内外での進出を目指したが、コロナ禍で計画が頓挫した。それでも、アイヌ文化に寄り添ったさまざまな新しい掛け合わせをこれからも行っていき、やがてはコタンの経済が回るところまで挑戦していきたいと前を向く。

伝統へのこだわりが現代の革新となる

北海道大学の山崎が教鞭に立ちながら感じるのは、個性的であることを目指す人がいる一方で、伝統にこだわるほうが結局格好いいし、それが現代の革新になると気づく若者が少なくないことだった。阿寒でもその傾向は見てとれる。

アイヌ料理店を営む郷右近富貴子は、姉との音楽ユニット「カピウ&アパッポ」としても活動しているが、さらに祖母から教わった手仕事で、伝統的な織物の工芸品をつくっている。祖母をはじめ、叔父や叔母もみな「つくる人」だった。祖母から「何でも覚えれ、財産になるから」と言われたことが今も耳に残っている。自然と、ものは自分でつくるもの、ものづくりは楽しいことという感覚が身についていた。「祖母は『無駄にしないで最後まで使えよ』とも教えてくれました」と振り返る。

▲郷右近富貴子がつくったガマという植物を用いて織ったチタラペ(ゴザ)文様の籠バック。持ち手にオヒョウの樹皮をカイカし織り上げた。

伝統的な刀下げの帯「エムシアッ」は、オヒョウの樹皮を用い、木灰などを入れて煮て、柔らかくしてから糸をとるが、古い文献でその昔、温泉に浸けていたことを知った。途絶えた技術だが、「今やるとしたらどんなふうになるのか、どんな色や質感になるのか。やってみたくて」、研究と工夫を重ねながら、1週間ほどオヒョウを温泉に浸け、皮を剥ぎ、糸にするカイカという工程に取り組んだ。まさに古くて新しい挑戦だ。

細い糸にし、2本合わせて撚って糸をつくるカイカは、気の遠くなるような時間と手間を要する。昔の人は暇さえあれば糸をつくっていたのだと、失われた風景に思いを馳せながら、糸からチョーカーやブレスレット、籠バッグを織りあげる。「昔の人のデザインはすごいんですよ。感動します。その域に、いつかいけたら」と目を細めた。その作品は都内のアパレルショップなどでも販売される。

▲カイカに勤しむ郷右近。糸の材料はイラクサ、オヒョウ、シナの木のほか、鹿の腱を叩いて砕き線状にしてシラクサを混ぜたものなどがある。伝統文様のみにこだわるわけではない。「技術と素材自体がアイヌなので。買う人がそこにアイヌらしさを感じてくれれば」と語る。

一方、アイヌのデザインや言葉が注目されるようになると、いわゆるフリー素材のように扱われ、権利侵害や誤った解釈が多々生じてしまう。その課題に立ち向かうべく、昨年、「阿寒アイヌコンサルン」が発足し、知的財産を守る活動が始まった。「変なところでブツっと切れているデザインを見たりします。僕らはすぐにおかしいと気づく」と理事長の廣野洋は指摘する。法的な拘束力はなく、さまざまな事案に対応するのも難しく、まだ手探りではあるが、「全土のアイヌがみな気にしていること」。

▲店奥のアトリエでイタの試作品を彫る床。「コタンに関わる人たちの経済と心が豊かに暮らせるようになることがいちばんの願い」。伝統と革新が一緒になるコミュティを期待している。

アイヌという唯一無二の文化と共生していこうとする人々が少しずつ増えている。そのデザインには、ファースト・ネーションへの理解と、文化に寄り添う姿勢が求められている。![]()

▲テレビ台や床の間に飾るものとして昭和期にブームを巻き起こした木彫りの熊は、そもそもは農閑期の仕事として普及したものだった。アイヌは具象を扱わないとされることが多いが、研究者の山崎は「昭和期に旭川ではアイヌが熊を彫っていた。これもひとつのアイヌの歴史」と語る。

▲阿寒の床州生は、伝統的なお盆「イタ」(右)を現代のライフスタイルに適合したものとしてデザインするプロジェクトをTIME& STYLEと進めている。文様をどう入れていくか、プロトタイプをつくりながら頭を悩ませている。

文/石黒知子

写真/田口純也

ーー本記事は AXIS207号「次のデザインはどこから?」(2020年9月号)からの転載です。