REPORT | 見本市・展示会

2021.10.18 10:30

▲エントランス

写真©︎Satoshi Nagare

テクノロジーによって拡張を続けているアート、今や世界に浸透している日本のゲーム、アニメとマンガ。1997年に始まった「文化庁メディア芸術祭」は、毎年数多くの作品の中から、アート・エンターテインメント・アニメーション・マンガの4部門で優れた作品を表彰する。

第24回になる今年は、世界103の国・地域から3693点の応募があり、入賞作が日本科学未来館で展示・上映された。さらに、第23回からは、同館の吹き抜けに設置された球形のディスプレイ「ジオ・コスモス」と、直径15メートル強のドーム型スクリーンを持つ「ドームシアター」の2つのカテゴリーで企画展示案も公募していた。

今回は、2021年9月23日(木・祝)から10月3日(日)まで開催された受賞作品展に参加し、その中から、筆者が共感した10作品をレポートする。

写真©︎Satoshi Nagare

・縛られたプロメテウス

アート部門で大賞を受賞した小泉明郎の「縛られたプロメテウス」は、観客がヘッドマウントディスプレイを装着して、VR/ARで体験する演劇作品だ。

▲©2019, Meiro Koizumi

小泉は、これまでも個人の記憶や歴史認識をめぐる演劇的なアートで高く評価されてきた。この作品では、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者である武藤将胤が「現代のプロメテウス」を演じ、難病の当事者という他者に観客の視点が重なりあい、テクノロジーの進化と社会、個人、生命の関係性に切り込んだ。

▲写真©︎Satoshi Nagare

・Acqua Alta-Crossing the mirror

アート部門の優秀賞「Acqua Alta-Crossing the mirror」は、フランスのアドリアン・Mとクレア・Bのユニットによるインタラクティブな作品だ。ポップアップブックにタブレットやスマートフォンの専用ARアプリをかざすと、ダンサーのシルエットが踊り出す。ポップアップブックは白い紙と黒いインクで作られており、手でページをめくるというアナログな身体性とAR技術を融合させた。

▲©︎ Adrien M & Claire B-Acqua Alta-Crossing the mirror

Acqua Alta(アクア・アルタ)とはヴェネチアで起こる高潮のこと。近年、地球温暖化に伴い被害が拡大し、中心部の観光名所、サン・マルコ広場やカフェなどが浸水する被害も頻発に起きている。小さな絵本の上でデジタルな演劇が展開する幻想的な作品の背後には、環境問題を提示している。

▲写真©︎Satoshi Nagare

▲写真©︎Satoshi Nagare

・Ether-liquid mirror

アート部門の新人賞の「Ether-liquid mirror」は、日本の作家・Kaito SAKUMAが手がけた作品だ。展示会では、屋外のスペースに円形のミラーが浮かんでおり、観客が指につけたセンサーで心臓音を検出、そのデータがミラーに送られ、鏡面が振動して心臓音を響かせた。

▲©︎ KAITO SAKUMA Photo: Fukuko IIYAMA

自分の心臓音とミラーの振動とが共鳴し、シンクロし、次第に水音を含む音へと変わっていく。見ているうちに、無機物であるはずのミラーがまるで生きているかのようにも感じられる。作者によると、この作品には新生の子どもへの祝福の思いを込められており、丸いミラーは子宮のメタファーでもある。シンプルな心臓音と揺れるミラーが生命の神秘を伝えてくれる。

▲写真©︎Satoshi Nagare

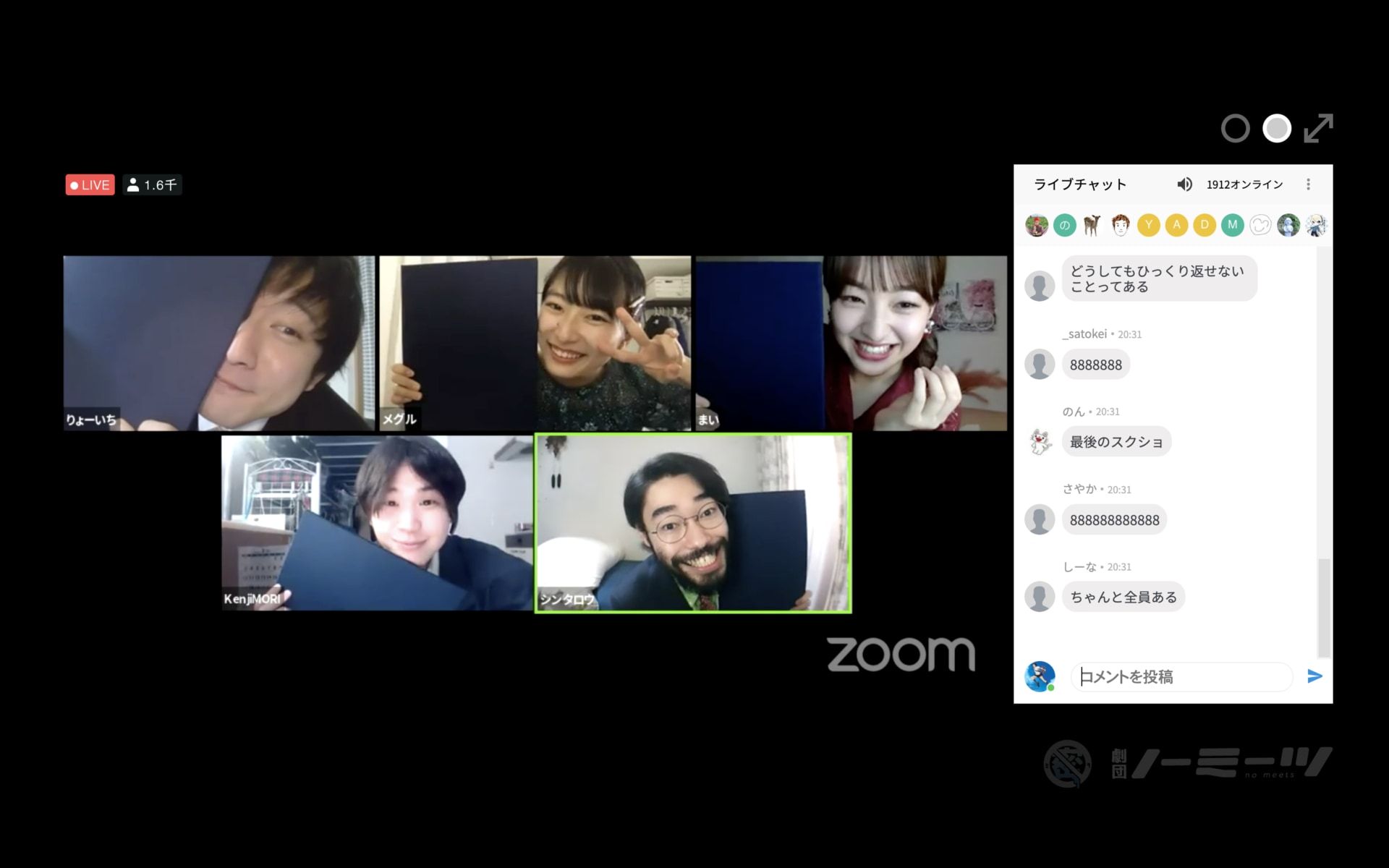

・劇団ノーミーツ

ゲームや映像、アプリケーションなどを扱うエンターテインメント部門で優秀賞を受賞した「劇団ノーミーツ」は、コロナ禍だからこそ生まれた、フルリモートで制作された演劇である。ノーミーツは「NO密」であり、「濃密」でもある。2020年4月の緊急事態宣言とほぼ同時に結成された同劇団は、zoomの特性を活かした短編動画を制作し、YouTubeで計3000万回以上の再生を果たした。

オーディションをはじめ、全てがリモートで行われたため、スタッフも観客も一度も会ったことがなかった。バーチャル背景やミュートの切り忘れによる失敗などもストーリー展開に活用され、リモートならではの双方向性を活かして観客が役者と会話したり、観客の選択によってストーリーが変化する作品を有料で生配信するといった企画も行われた。コロナ禍で演劇も大きな打撃を受けたが、リモートによる演劇の”新しい日常”を示している。

▲写真©︎Satoshi Nagare

・分⾝ロボットカフェ DAWN ver.β

文化庁メディア芸術祭では社会の中に実装され、メディアテクノロジーのあり方や人々の行動様式などに新たな変化をもたらし、大きな影響を与えた作品に対して「ソーシャル・インパクト賞」を授賞している。そこで、エンターテインメント部門でこの賞を受賞したのは、「分⾝ロボットカフェ DAWN ver.β」である。

▲©︎ OryLab Inc.

同プロジェクトは、分身ロボット「OriHime」の開発から始まった試み。OriHimeは、頸髄損傷やALS患者や障害者など、家や病院から出ることが難しい人々の”分身”となり、患者が遠隔操作することによって社会参加を促すサービスである。その展開として、OriHimeを使って離れたところにあるカフェで働くという実験が「分身ロボットカフェDAWN」だ。今年の6月には、日本橋に常設実験店もオープンされた。この試みは人手不足に悩む飲食業にとって朗報であるだけでなく、就職を諦めがちな肢体不自由者の社会参加を促す意味でも重要だ。

▲写真©︎Satoshi Nagare

・Flight Fit VR

リモートワークが進んでいるなか、運動不足を実感している人も多いだろう。外出もままならない今、自宅でフィットネスができるように、VRアプリケーション「Flight Fit VR」が開発された。

▲©︎ 2020 AnjuArt.com

このアプリケーションの特徴はコントローラーが不要なこと。ゴーグルのみで楽しくフィットネスできる。VRではユーザーがドラゴンに乗って空を飛ぶことで脚の筋肉や体幹を鍛えられる。この作品は、2003年4月以降に生まれた人を対象にした「U-18賞」を受賞した。作品自体は今後、ゲームなどに応用できるだろうし、若い作者自身の将来も楽しみだ。

▲写真©︎Satoshi Nagare

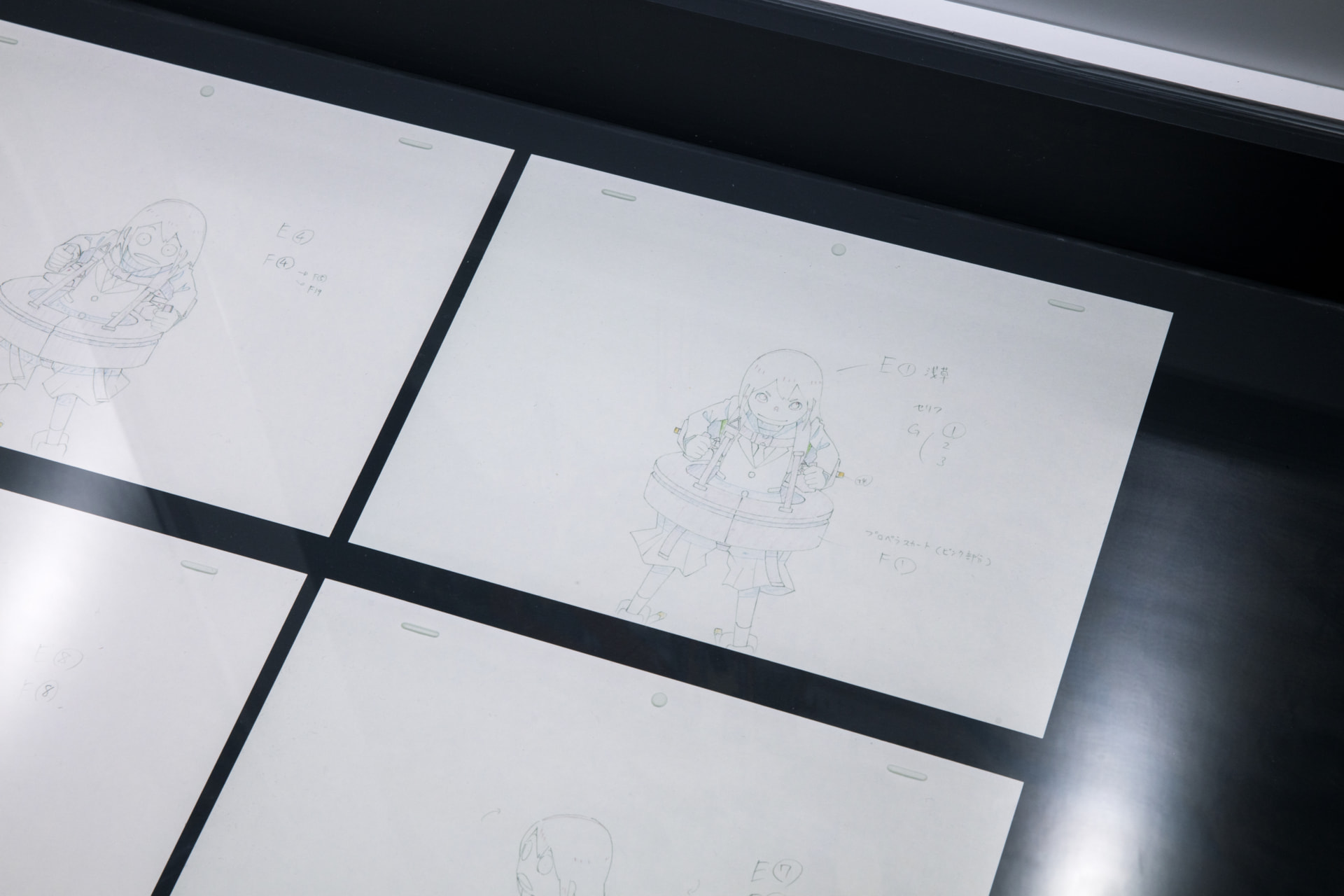

・映像研には手を出すな!

アニメーション部門の大賞は、2016年から「月刊!スピリッツ」で連載され、2020年にNHKで放映された「映像研には手を出すな!」。「アニメの中でアニメを作る」この作品は、「最強の世界が爆誕する!!」というキャッチフレーズの通り、子どものころに妄想した”最強の世界”がアニメーションとなって動き出す、そのプロセスを描いている。

▲©︎ Sumito Oowara, Shogakukan / Eizouken Committee

このアニメーションでは、物語の中の”現実”と登場人物の”妄想”とが重なり合い、混ざり合って、鑑賞者は3人の女子高生がイメージとストーリーを共有し、創造していくプロセスを映像で体感できる。作中には他のマンガやアニメ、映画からの引用も行われ、映像作品を愛してきた大人たちの心をくすぐるだろう。昨年のテレビ放映時には、子どもたちにも大人気だった。監督の湯浅政明はこれが4回目の大賞受賞になる。

▲写真©︎Satoshi Nagare

▲写真©︎Satoshi Nagare

・海辺の男

森重光/小笹大介による「海辺の男」はアニメーション部門の新人賞を受賞した短編アニメだ。ある島で巨大な甲殻類のような生物「オオニュウドウ」の研究をしている男が自身の研究を解説するSF作品だ。

▲©︎ 2019 Hikaru Morishige/Daisuke Ozasa

オオニュウドウは、岸に上がると死んでしまうのだが、それでも岸を目指してやってくるストーリーが描かれている。このアニメーションの特色は、ゲームエンジン「Unreal Engine 4」を用いて作られたことだ。通常、ゲーム制作に使われている手法をアニメーション制作に導入し、モデリングやモーションも丁寧に作り込まれており、空想の世界に独自のリアリティを生み出している。とくにカメラワークには、ゲームプレイヤーの視点のような効果があり、観客を物語世界に没入させる。

▲写真©︎Satoshi Nagare

・イノサン Rouge ルージュ

マンガ部門の優秀賞「イノサン Rouge ルージュ」は、2013年から連載された「イノサン」の続編として、2020年に完結した歴史大河シリーズである。フランス革命下で実在した、死刑執行人の家に生まれた兄妹を描いている。作画にあたっては、18世紀当時のフランスの風俗や風習をチームで徹底的にリサーチされており、衣装や家具の表現に反映している。

▲©︎ Sakamoto Shin-ichi / Shueisha

下絵、ペン入れから彩色までフルデジタルで行われた原画は、ときに印刷では再現しきれないほどの微細さだ。しかし、作者の坂本眞一は「線にうたがいを持っている」とも言う。「目に見えるものに実際は線なんかない」と思っているからなのだそうだ。「だから自分の作画では描いた線を細かく削って消していくことも多い」と彼はコメントした。

▲写真©︎Satoshi Nagare

レオナルド・ダ・ヴィンチは輪郭線を描かなかった。自然界には輪郭線など存在しない、とレオナルドは考えていた。見る者を圧倒する「イノサン」シリーズの流麗な画面は、500年前のレオナルドと共通する思想から生まれた作品だろう。

▲写真©︎Satoshi Nagare

・ちぎる

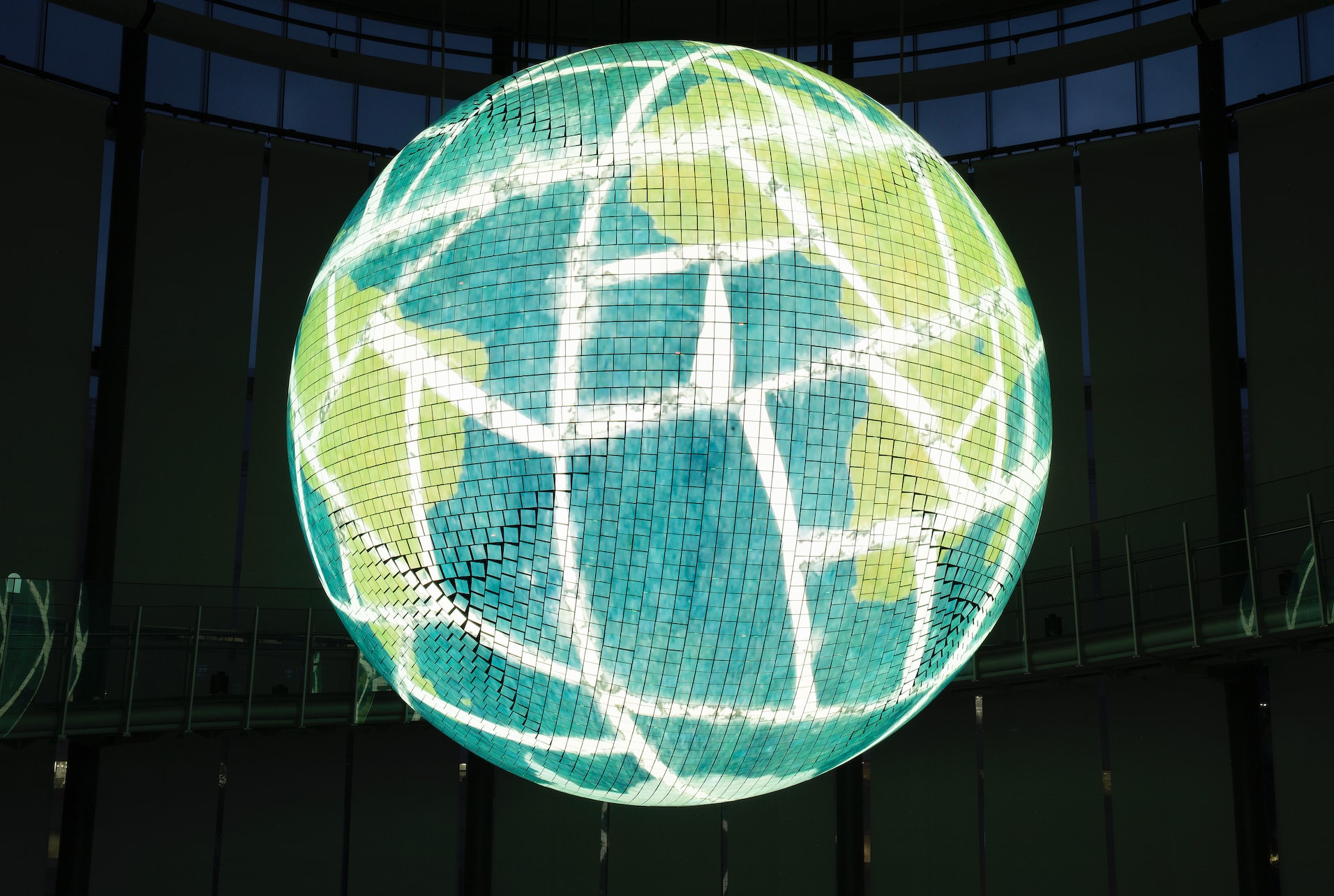

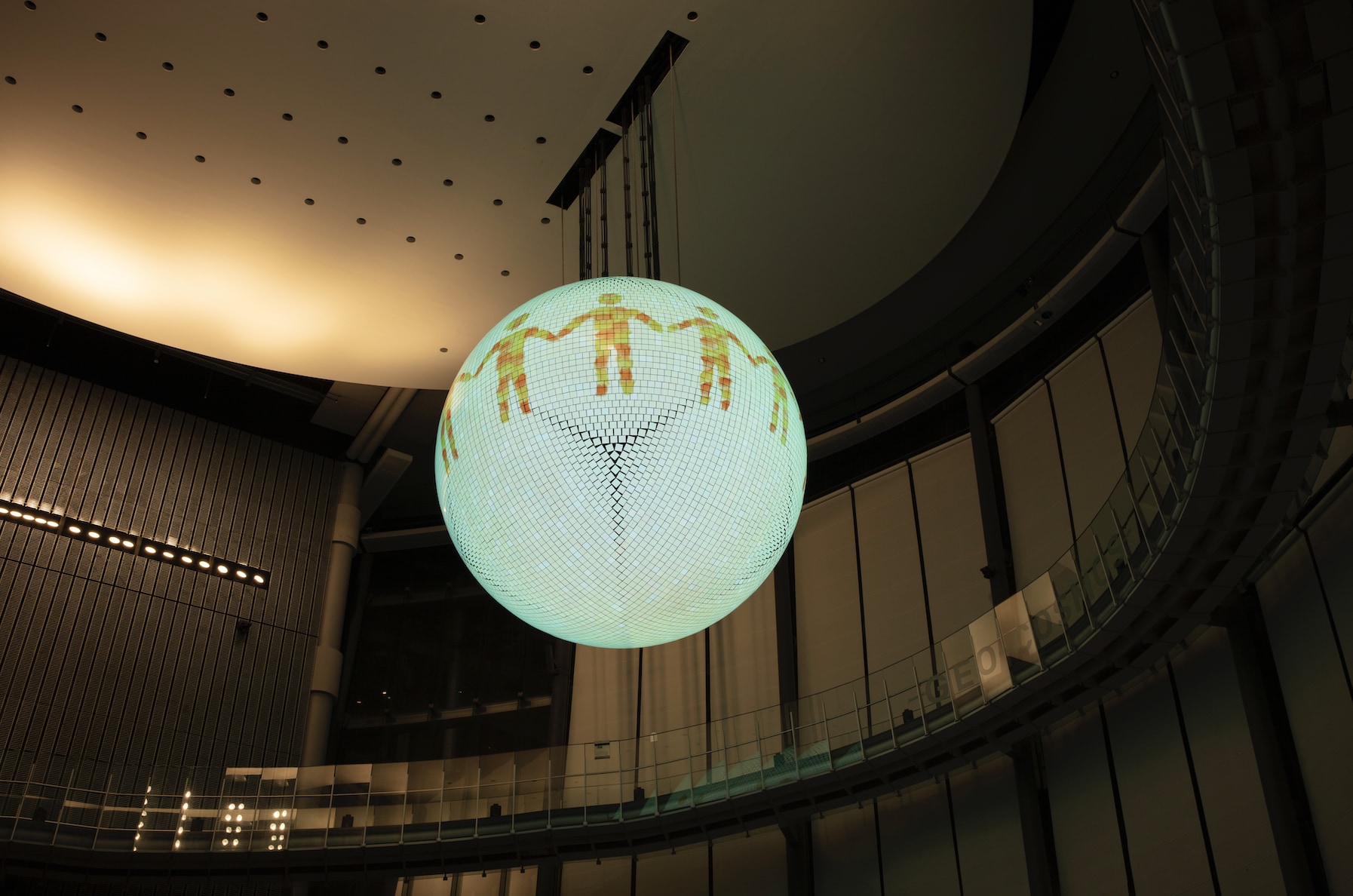

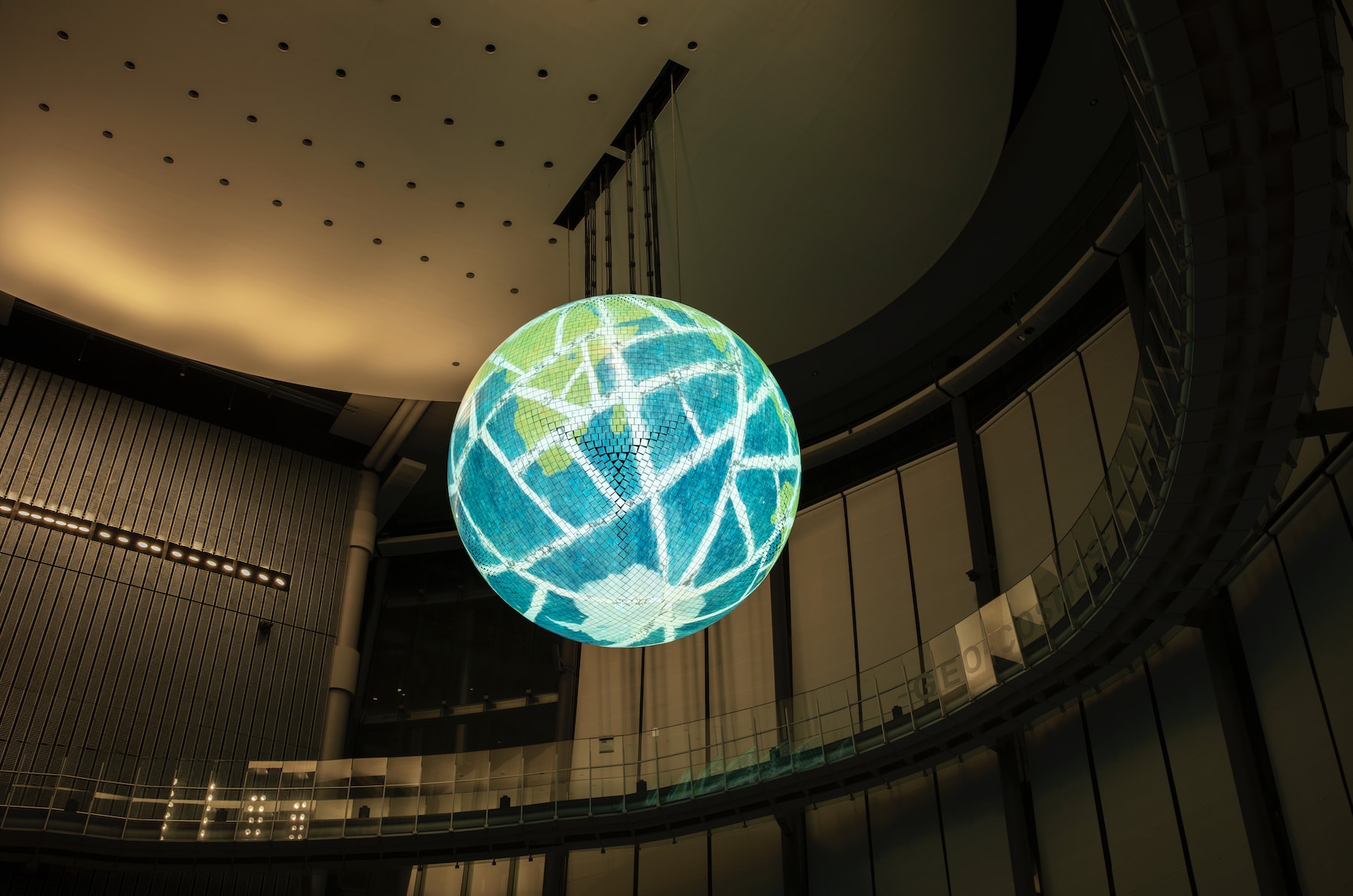

最後は、日本科学未来館のシンボル的存在である「ジオ・コスモス」を”素材”として、「フェスティバル・プラットフォーム賞」を受賞した秋山智哉の「ちぎる」を紹介する。作品タイトルは「千切る」と「契る」のダブルミーニングであり、分断と統合を暗示している。

▲©︎ AKIYAMA Tomoya

作品もタイトルの通り、「ちぎり絵」で世界地図が切り離されていく様子を現し、その千切られた紙片で人々の輪が現れ、再びもとの世界地図が出現するまでのストーリーで構成されている。ちぎった紙をアクリルの透明な球体ドームに配置して、球体の内側から360°カメラで撮影された同作品は、コロナ禍で一段と深まった分断とその再生を、斬新な制作手法で手のぬくもりが感じられる作品に仕上げた点が高く評価された。

▲写真©︎Satoshi Nagare

▲写真©︎Satoshi Nagare

▲写真©︎Satoshi Nagare

日本科学未来館での受賞作品展は終了したが、12月24日17:00まで、第24回文化庁メディア芸術祭スペシャルサイトで受賞作品や審査委員会推薦作品の一部をオンラインで公開している。

ここでは紹介できなかった、マンガ部門ソーシャル・インパクト賞の「ゴールデンカムイ」や、同部門の大賞の「3月のライオン」についてのトークセッション、第22回から第24回までの映像作品のギャラリーなども公開されている。展示を見た人も見逃してしまった人も楽しめる内容になっている。

今回の応募作は多かれ少なかれパンデミックの影響下を受け、メディア・アートに限らずさまざまな側面で影を落としているが、入賞作品にはコミュニケーション不全を乗り越えようとしたり、人の心理に柔らかく寄り添うものなど、テクノロジーに対するポジティブな姿勢が見られた。また障害者や難病の患者のために開発された技術があらゆる人々にとっても必要になることを改めて理解させてくれた。

コロナ禍や社会の分断など、マイナスに思えることもメディア・アートの力で転換することができる、そのことを実感できる芸術祭だった。![]()

(テキスト:青野 尚子)