INTERVIEW | ソーシャル / 建築

2021.09.29 10:52

▲Left; ©Alberto Strada Courtesy of the Japan Foundation Center; Courtesy of National Pavilion UAE-La Biennale di Venezia and waiwai Right; ©gerdastudio

2021年5月22日に1年遅れで開幕したヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展。これまでのナショナルパビリオンは競い合う存在だったが、COVID-19という世界的な脅威を前に、キュレーター同士の連帯が自ずと生まれたという。それは図らずも総合テーマ「私たちはどのように共に生きるのか?」につながって見える。3名のキュレーター、門脇耕三(日本館)、寺本健一(UAE館)、宮内智久(シンガポール館)に開幕までの道のりを振り返ってもらうことで、これからの建築プロセスや協調のヒントが浮かび上がってきた。

インタビュー・文/瀧口範子

1年の延期がテーマをより鮮明にした

――日本、UAE(アラブ首長国連邦)、シンガポールと各国パビリオンのキュレーターを務められています。日本館は「ふるまいの連鎖」というテーマで取り壊された木造住宅の部材の再利用、UAE館は「ウェットランド」として産業廃棄物を原料としたセメントから構築物を生み出す経緯、シンガポール館は「集う」というテーマで独自の関係性を建築で表現するという展示です。まず、テーマの背景を教えてください。

門脇耕三 テーマを決める前に作家やコラボレーターを集めました。女性にリーダーシップを発揮してもらいたいとか、学問的なアウトプットを得られるようにしたいなどの思いがありました。また、僕自身は建築構法が専門です。そのため、抽象的ではなく実際のモノに興味がある方々に集まってもらいました。テーマは、グラフィックデザイナーの長嶋りかこさんに、建築が出す大量の廃棄物をどう考えるのかと問われたことが起点です。建築家たちと話し合い、ゴミを出さない展覧会にするしかない、ならばゴミになりかけているものを材料として使うのが良いだろうと。そして、日本で増えている木造住宅の空き家を使ってはどうかということになりました。

寺本健一 UAE館は、未だ語られていない物語を国際的な舞台で表現することがミッションのひとつでした。UAEは砂漠のイメージがありますが、砂漠の随所に塩原(サブカ)という湿地帯があります。そのサブカから塩の結晶化したブロックを取り出して建材とする伝統工法があるのですが、私たちとしては自然保護の対象であるサブカから資源を取り出すことはしたくない。そこで、サブカにみられる成分と同じ塩鉱物を原料とした新しいセメントを用いたプロトタイプを展示しようと考えました。湾岸諸国で盛んな海水淡水化の際に発生する産業廃棄物である濃縮塩水を原料に、二酸化炭素を吸収して硬化するという画期的なセメントです。環境負荷の大きなポルトランドセメントに対する批評を込めています。

宮内智久 シンガポール館は建築の紹介というより、都市における多様な人々の関係性がテーマです。東南アジア特有の環境における多民族社会の集い方を、公団地域のコミュニティ食堂であるホーカーセンターを思わせる円卓の上に展示し、円卓を囲むかたちで座って体験できる設定です。もともとは、円卓を囲んで皆がおしゃべりできるという想定でした。

――コロナ禍によってヴェネチア・ビエンナーレは1年延期されました。テーマに関して変えた部分はありますか?

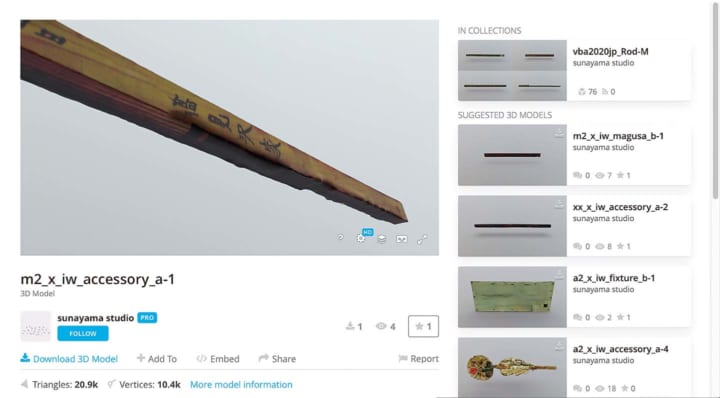

門脇 コンペに提出したプランなのでテーマ自体は変えられませんが、プロセスを見せる展示を目指していたので、コロナ禍という世界史的な事件を反映しないわけにはいかないという議論がありました。もともと使い道はわからないもののデジタル化したいと、解体した部材のうち主要な400個を3Dスキャンしていました。結果的にこれが有用で、現地の職人さんがデータを見て部材を探し出したり、ウェブで展示をバーチャル体験したりを可能にしました。

寺本 UAE館は、もともと遠隔で操作できるとか重機を使わずに建設するというテーマを持っていました。別の場所でつくったものをヴェネチアに輸送するようなことはしたくなかったので、イタリアでセメントを練るところから行うと決めていました。こちらでターゲットシェイプを設定し、それを見ながら現場の職人さんがプレキャストのピースを積み上げていく。複数個積むごとに3Dスキャンし、東京大学の研究室に返し、次に積む安全なエリアをヴェネチアに返す。そうして構造解析を繰り返し、2,500ピースを積み上げました。当初は東大のメンバーが現地で構造計算する予定でしたが、ヴェネチアと東大をオンラインでつないで同時並行で作業をしました。

宮内 シンガポールは政府の意向をくみ取りながら、ボトムアップの参加型にしたいと公募をかけ、建築家だけでなく芸術家やNPOなど16人を選んでいます。皆でワークショップをしてコンテンツを考えたのですが、コロナ禍に入ってからはキュレーターをひとり増やし、集い方の変容をインタビューしました。コロナ禍で参加者たちも内省モードというか考えることが多く、展示内容も豊かになりました。

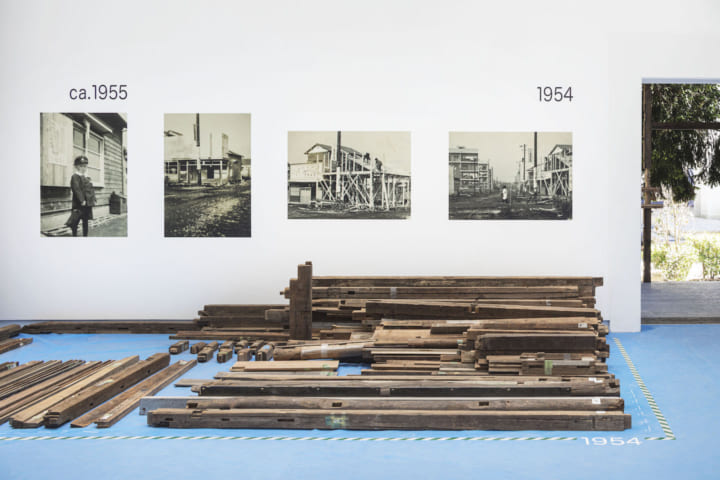

▲日本館「ふるまいの連鎖:エレメントの軌跡」

解体されたごく普通の木造住宅の古材をヴェネチアへ運び、単管パイプやブルーシートといった他のマテリアルを加えて、作家たちが新しい構築物を生み出している。コンペによって選出されたキュレーターは門脇耕三、参加建築家は長坂常、岩瀬諒子、木内俊克、砂山太一、元木大輔、参加デザイナーは長嶋りかこ。

古材には、建設産業の構造変化や住まい手の歴史が伴い、それが再び人々の手を経て生まれ変わる。普通ならば廃棄物と見なされる古い部材が再生素材へと転換され、建築物の廃棄問題への新しい解決の可能性を示唆する内容となっている。

解体によって生じた4,000もの部材のうち400個を3Dスキャンしてアーカイブ化。ウェブから体験できるバーチャル展示にも用い、もとの住宅との照合も可能にしている。キュレーターズ・コレクティブでの交流の結果、閉幕後一部の部材はオスロに運ばれ、コミュニティのための建物としてさらに生まれ変わる予定だ。

©Alberto Strada Courtesy of the Japan Foundation/©Jan Vranovský (bottom right)

枠組みを突破するためのデータであり、情報化

――遠隔で強いられたことが、学びに結びついた例はありますか。

門脇 木材1本の3Dデータは15GBほどもある。建築は複雑で大量のデータを持ち、一軒の住宅さえ人間の認知限界を容易に超えていると実感しました。普段の仕事ではそれを抽象化して、扱いやすい情報だけを見て組み立てている。ただ解体する木造住宅でも、一個一個の部材すべてにナラティブがあるんです。そのナラティブに人間は共感する。

宮内 日本館を実際に現地で見ましたが、人生のアナロジーのような展示になっていて、胸を打つエモーショナルな体験でした。まるでポンペイの遺跡を見たような、こうやって日本人は生きてきたんだなと感じました。

寺本 近代建築のように図面がはじめにあって、そこに向かって直線的に設計・施工するので はなく、一個一個積み上げるたびに揺らぎながら最終的な形態ができ上がるということを今回試みました。職人が関わる地域性も伴います。この方法の開発が、コロナ禍によって前進できたという感じですね。

――反対に遠隔作業では通用しないと感じたことは何ですか。

寺本 いちばんの問題は時差。距離がそのまま時間のズレになる。これは結構クリティカルでした。僕らはやっぱりバイオリズムのなかで生きているのだな、と。

門脇 コミュニケーションがしずらかった。製作中・施工中の現場を中継してもらい、気になればすぐに声をかけられるよう工夫しましたが、それでも工程管理は現実空間のほうがやりやすい。一方で、古材加工のために日本で試作した旋盤加工機をヴェネチアでもつくってもらったのですが、空間を超えて実物のコピーができるのは面白い感覚でした。しかも、ヴェネチア側がバージョンアップするようなことも起きたので、離れているからこそのリレーのような共同作業の可能性も感じました。

宮内 シンガポール国立大学が主管なので、展示内容も教育と結びつけ、学びのプロセスとキュレーションのプロセスを連動させています。コロナ禍中は大学の教育現場でもコミュニケーションツールを取り入れましたが、製図板の隣で空気感を共有して教えるようなことができず、試行錯誤しましたね。

――逆に、今後の仕事でも推し進めていきたいと思ったことはありますか。

寺本 コラボレーションですね。コロナ以前から国籍や拠点を問わず多くの人とのコラボレーションを目指していたのですが、コロナ禍の難しい時期でもこれがすごく良かった。デジタル化やコミュニケーションのオンライン化など情報技術を利用すれば、例えば遠隔操作でもある程度やれることが増えたと思います。

門脇 使おうと思っていなかった3Dデータが役に立ったことは大きかったですね。カタログで対談した哲学者の大黒岳彦さんが、デジタルはたくさんの情報を自ずと取ってしまうと語っていました。そうした情報ではノイズが増えるけれど、そこから有用な構造を見つけ出すことが大事だと。今回、無駄なこともたくさんし、建築の深さを実感しましたが、そこから思ってもみなかった構造を引き出せたのは良かったです。人間はどうしても既存の枠組みに収まってしまうので、情報化はそれを突破するためにも使えると思います。

宮内 デジタル化が進み旧来的な組織化が終焉し、ツールやコミュニケーションも民主化したことで、有機的なつながりで教育や仕事を行うようになりました。そもそも万能な建築家の生き方がいよいよ面白くなってきたと思います。

▲UAE(アラブ首長国連邦)館「ウェットランド」

海水淡水化事業に伴う産業廃棄物の濃縮塩水を原料としたセメントを、建造物に用いる可能性を模索する。UAEの伝統的な建築に見られるサンゴ石を用いた建築工法からヒントを得て、有機的な形のモジュールを現地で成形し、職人が積み上げていった。

キュレーターはワイル・アル・アワールと寺本健一。ニューヨーク大学アブダビ校のアンバー・ラボ、アメリカン大学シャルジャ校、東京大学の佐藤淳研究室および小渕祐介研究室と協働し、「フューチャー・ヴァナキュラー」というコンセプトに基づいた建築的なプロトタイプを展示している。

特に施工時には、東京大学とヴェネチアを結んでモジュールを積み上げるごとにリアルタイムで構造解析が行われた。現場に設置されたセンサーや職人が身に着けるウェアラブルデバイスが利用され、先端的な建設方法と手作業の融合が実現されている。

Courtesy of National Pavilion UAE – La Biennale di Venezia and waiwai

Photos by Frederico Torra/Photo by Muga Miyahara (below)

連帯、協調によって、ビエンナーレは変わる

――今後、ビエンナーレのような建築イベントはどうあるべきか、お考えがあれば教えてください。

寺本 展示だけで完結するのではなく、ゴミを出さないとか移動を少なくするといった、展示にいたるプロセス全体が表現行為のひとつになると思います。また、ヴェネチア・ビエンナーレはアートのオリンピックと呼ばれる国家間競争です。これがどこまで面白いのか。今回はキュレーターズ・コレクティブのように連帯への動きも見られました。

門脇 私も国家間競争的な性格を批判的に捉えています。日本館の外部で構築物を展示したのも、明快な境界をつくらないというメッセージを込めました。コロナ後に始まったキュレーターズ・コレクティブで、キュレーター同士が小さなコラボレーションをゲリラ的に起こしていったのは、協調という大きな流れのなかにあるものだと思います。ヴェネチア・ビエンナーレは、あるテーマをコレクティブな知に昇華する場になりつつあると思います。

――コロナ禍を経て、建築家として個人として考えたことは何ですか。

宮内 食事をする空間や満員電車など、根本的な建築や都市問題としてコロナをとらえてみると、意外と打つ手は多いのではないかと思います。

寺本 やっぱり自然に目がいきますね。UAE館の展示では砂漠のドライブ中に出会ったサブカへの興味からリサーチが始まりました。日本では林業に興味があるのですが、コロナ禍によってみんな原初的なことを考えている気がします。一次産業的な、私たちの生活はそもそも何によって成り立っているのかといったことです。

門脇 コロナ禍はまだ進行中なので総括は難しいですが、建築家というより生活者としての自分に影響を与えています。当たり前のことが大きく変わった世界で生きていくとはどういうことなのか、まだわからない部分も多いですね。誰とでもコミュニケーションを取れるようになったので、国際的なつながりがプロジェクトやリサーチにおいて前提となる一方で、実際に触れられる距離にあるものがより大事になるのだろうと思っています。![]()

▲シンガポール館「集う:関係性の建築」

人口の大部分が住まう公団住宅地域で人々が集う場所がどのように営まれているかをヒントに、関係性のための建築を考えた。

シンガポール国立大学の建築学部が中心となってオーガナイズし、宮内智久を含む5人のキュレーターが関わっている。関係性は、その歴史、建造空間、不可視性、未来の可能性などの観点から分析され、そのプロセスは教育機会としても利用されている。

参加したのはアトリエHOKO、DPアーキテクツ、ライティング・プランナーズ・アソシエイツ、サラダドレッシング、スタジオDO: PULAU、WOHAなど16チーム。作品は、屋台が集まったようなコミュニティの食堂として知られるホーカーセンターを彷彿させる空間に展示されている。

©gerdastudio

――本記事はAXIS 212号からの転載です

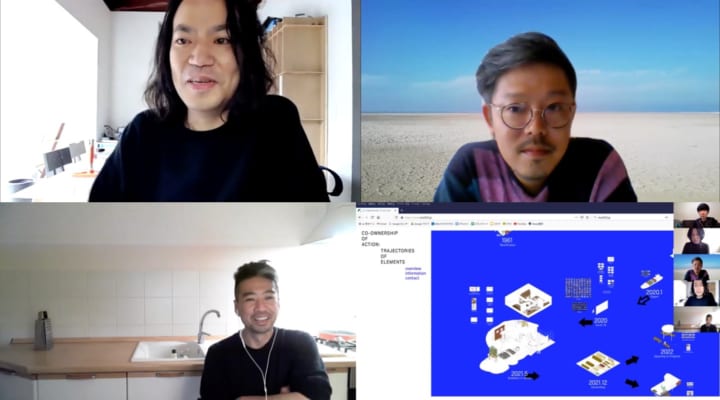

インタビューはヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展オープニングの翌日、5月21(金)にオンラインで行われました。写真は、門脇氏(左上)、寺本氏(右上)、宮内氏(左下)。8月30日にはUAE館が金獅子賞を受賞しました。おめでとうございます。