東京都立大学大学院 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域の授業「インテリアデザイン特論」において、学生の皆さんが3チームに分かれ、第一線で活躍するデザイナーや建築家、クリエイターの方々にインタビューを実施。インタビュー中の写真撮影、原稿のとりまとめまで自分たちの手で行いました。シリーズで各インタビュー記事をお届けします。

建築家 藤本壮介 「世界に耳を澄ます」

2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の会場デザインプロデューサーを務める藤本壮介さん。2008年JIA日本建築大賞、2014年フランス・モンペリエ国際設計競技最優秀賞など、国内外でさまざまな賞を受賞し、その独創的な作風で広く知られている。藤本さんの発想の裏側、創作への向き合い方について聞いた。

なぜ、Sou Fujimoto?

ーー失礼ですが、藤本さんのお名前は「ソウスケ」さんで合っていますでしょうか。

もちろん、本名は「フジモトソウスケ」です(笑)。昔、いつか自分の名前がインターナショナルに広がっていくときに、「ソウスケ」では外国の人に絶対覚えてもらえないと思って。“Kenzo Tange”や “Tadao Ando”、わかりやすいじゃないですか。単純な名前じゃないとダメだと思ったんです。さすがに苗字を変えるのは忍びないので、名前くらいはちょっと縮めてもいいかなと。それで、“Sou Fujimoto”。「ソウスケ」のままだったら、たぶんここまで認知はされてなかったし、サーペンタインパビリオンもやってなかったし、パリに事務所も構えなかったかもしれない。結果的にはそのくらい大きなことのような気がします。だからみなさん、名前は工夫してください(笑)。

ーー建築に興味をもたれたのはいつからですか?

何かクリエイティブなことをしようとは思っていたんですが、決定的な理由は覚えていないんです。気がついたら建築学科に入っていました。コルビュジェも知らなかったし、丹下健三も知らなかった。アントニオ・ガウディだけ知っていた(笑)。

つくっていくなかで概念が現れてくる

ーー普段どのようなところから着想を得ているのでしょうか?

まずは敷地や予算などの条件を普通に整理します。あとはボリュームスタディです。いろいろな考え方をするのですが、思いつくまま試しています。そこには今までどんなものが建っていたのかなどを考えながら、どんな可能性があるのかと、プログラムを問い直していきます。気候条件や歴史的・文化的背景はとても大切です。その場所が歴史的に複雑なバックグラウンドをもっていたりすると、それをちゃんと掬い取ってあげたいんです。同じようなことみなさんもやりますよね。

ーー奇想天外なアイデアを建築に落とし込むというより、背景と過去の事例をしっかり洗い出して提案するということですか?

出発点はそうですね。ただ、問い直す時点で、すでに「今までのやり方だとあまり面白くない」と考えはじめている。奇想天外であることが目的ではなくて、今までとは違うけれど、本質的なことがあり得るのでは?と考えていくのです。

▲「House N」(2008年) ©︎Iwan Baan

ーーHouse N は「間」の概念を意識しているのですか。

概念を建築にしているわけではなくて、建築をつくっていくなかで概念が現れてくるといったほうがいいかもしれません。概念を建築で翻訳しようとすると、頭でっかちな建築になって、体験したときに響かない気がします。House Nの場合は、庭もけっこう取れる敷地で、定年後のご夫婦のための家だったので、平家をご要望でした。庭と家がうまく連続するような家がいいなというところからいろいろと試していた。そんなある日、庭も含めて家をひとつの大きな箱で覆ってあげると、面白いのではないかと思いついたんです。マトリョーシカ人形みたいな感じで。日本の伝統建築もプランを見るとだいたい内部と外部が入れ子状になっていますよね。内外が徐々に変化していく。そうすると、内部でもない外部でもない、でもそのどちらでもあるような、豊かな場所が生まれるのではないかと思ったんです。同時に、日本の伝統建築における「間」のことも連想しました。それを現代的に新しい形で再発明するという意識はありました。結果的にはとても良い家になったと思います。概念や言葉というのは、それによってアイデアが広がっていくような使い方ができればいいのですが、何か言い訳のようになることは避けたいんです。

これからを見据えて

ーーwithコロナ時代の人と空間の関係性について何か考えていますか?

これからの時代は、いろいろな選択肢が増えていく方向に展開していくのではないかと感じています。こうじゃなきゃいけないという縛りがだんだん緩くなってきている。満員電車に乗らなきゃいけなかったのが、乗らなくてもいいんじゃないの?みたいな。もちろん乗る人がいてもいい。東京にオフィスビルはいらないという話もあるけれど、オフィスビルはやっぱり残ると思います。ただ、それ以外の働くための環境は増えていくかもしれない。こうじゃなきゃ、から、あれもいいけど、これもいい、こっちも面白い、というふうに、いろんな選択肢をみんなが自由に行き来して、本当の意味での多様な活動、多様な場所が相互に響きあって多様な全体が生まれてくるような。

オンラインで話をすることがあっても、やはり実際に空間を共有することには、完全に置き換えられないですよね。そう考えると、何かが何かに取って代わるのではなくて、今までわれわれが生きてきた世界の可能性がより多様化するほうに、広がっていくんじゃないでしょうか。自然と建築の関係とか、個とパブリックの関係、閉じていることと開いていること、シンプルさと複雑さ、そういういろんな指標が、どちらかではなく、どちらも両立して、さらにその間の豊かなグラデーションも含めて楽しめるようになる。そういう時代がやってきて欲しいと思います。

ーー大阪万博の「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマで何か考えていることはありますか?

万博は、このデジタルとバーチャルの時代に、あえて物理的な空間に世界中の国が集まるという奇跡的な出来事なんです。しかも6カ月間と長い期間。

デジタルによって、僕たちは世界とつながっていると言われますが、でも実際のところつながっているのか、よくわからなくなってきている。世界を体感してはいないんです。それが、1キロ四方くらいに世界中の国と文化と人々がギューっと集まってきたら、自分がまさにその「世界」の一部であるということを実感できるんじゃないかと期待しています。目の前に世界そのものがある、というような。

ーーオンラインが主流になり、逆にリアルなつながりの価値が高まったような気がします。

現代は良くも悪くもつながりの世界じゃないですか。自分が日々生活しているなかで単独では存在できなくて、常にいろいろなものに影響を受けたり、与えたりしている。そうすると、われわれが良くも悪くも全世界とつながりあっているということを考えないといけない。命というのは単独では絶対存在できなくて、基本的にはつながりなんです。つまり、命のありようというのは、そのまま現代社会や地球環境のありようとダイレクトにつながっている。ただ、それを実感できてないという感じがすごくあって、今回の万博でそのことを実感できる場所をつくれたら面白いなと思っています。

耳を澄ます

ーー今後クリエイターとして社会に出ていく学生に向けて何かアドバイスをいただけますか。

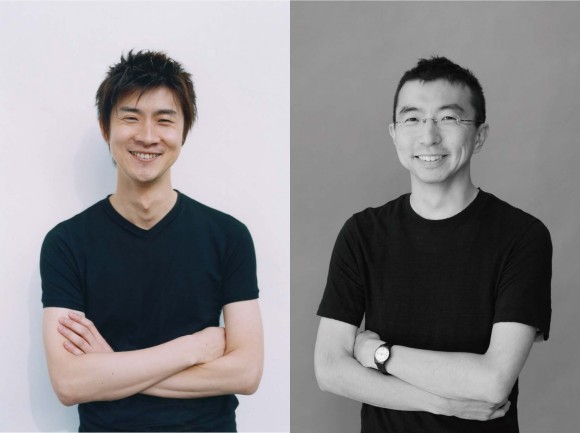

僕は建築家の仕事というのは、基本的に“聴く仕事”だと思っているんです。人の話を聴くのもそうだけど、敷地や気候風土、歴史文化の背景など、すべてを注意深く聴くというか、耳を澄ますような作業が重要だと思っています。聴けば聴くほどいいものが生まれてくる。もちろん聴いたからといって、これをつくりなさいという声が聞こえてくるわけではないけれど、耳を澄ましているうちに何をつくればいいのか、なんとなく教えてもらえる。自然と見えてくる。でも、しっかり耳を澄ませてあげないと、理解しているつもりでも、誤解を招くような傲慢な答えを出してしまう。それくらい世界って複雑なんです。その世界の複雑さと多様さをしっかりとリスペクトして、誠実に聴く。皆さんにも、しっかり耳を澄ませてもらえればと思います。(取材・文・写真/東京都立大学 システムデザイン研究科 インダストリアルアート学域 大川元洋、加藤光晴、中榮拓海、陳碧璇、陳程君、張芮、張硯斌)![]()

藤本壮介/1971年生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。藤本壮介建築設計事務所代表。人と環境のつながりに焦点を当て、個人住宅から公共施設まで幅広く手がける。代表作に「House N」(2008)、「武蔵野美術大学 美術館・図書館」(2010)など。近年では、2016年にパリ事務所を開設、2019年に「L’Arbre Blanc」(フランス)を竣工するなど、国内外で活躍する。

http://www.sou-fujimoto.net