▲「Rust Harvest|錆の収穫」が住宅のエントランスに採用された。Photo by Gottingham

狩野佑真の作品を初めて見たのは、2017年に東京で開催されたExperimental Creations展だった。金属から錆(さび)を取り出しアクリル板に転写した実験的なもので、今後どのように発展していくのか興味深く思っていた。その後、テーブルや椅子、棚を発表し、2020年5月には住宅のインテリアに採用されて、このシリーズ作品「Rust Harvest|錆の収穫」は代表作と言えるまでに昇華した。「プロダクト単体で終わるのではなく、プロジェクトとして展開させていくものづくりの姿勢に魅力を感じる」と語るデザインスタジオBouillonの服部隼弥からの推薦も受け、新作を含めて狩野のデザインに対する考えを聞いた。

▲大学在学中にデザインした「50m Chair」。Photo by Yuma Kano

▲21枚のドアで構成された卒業制作「Between the Space|空間と空間の間」。Photo by Yuma Kano

大切に使用された愛着のある家具

狩野は、東京造形大学 デザイン学科 室内建築専攻でデザインを学んだ。研究室の教授はクラマタデザイン事務所出身の沖健次で、沖のデザインに対する考えはもとより、たびたび話に登場する倉俣史朗のエピソードからも刺激を受けたという。講義は、例えば、椅子とは何かという問いかけから議論を重ねて思考を深めていくといったもので、狩野はそのなかで家具に対する独自の視点を養い感性を育んだ。

卒業制作は、ドアを題材にしたユニークな作品だ。この頃にちょうど、20数年慣れ親しんだ実家を引っ越した体験が元になっている。それまで使っていた持ち物を移動させた家の内部は以前と同じ風景のはずなのに、ドアを通り抜けた瞬間に世界が一新されたような印象を受けたという。建築でもありプロダクトでもあるドアという存在に不思議な感情を抱き、空間を移動することで起こる心の変化について考え制作したのが、多種多様なドアで構成した小さな家だった。

▲「On Bicycle Stand|自転車の自転車スタンド」。一目で駐輪場とわかり、つい止めたくなるようなデザインを目指した。Photo by Satoru Ikegami

新たな価値を与えて生まれ変わらせる

卒業制作で用いたドアは、実家のものを含めて廃材置き場などから集めた、実際に誰かの家で使用されていたものだ。こうした「誰かが使用していた家具」に強く惹かれると言い、なかでも「引き出し」は大学時代から収集し、現在のアトリエの一角に多数保管している。

「引き出しには、使っていた人の痕跡とたくさんの記憶、所有者の愛着が宿っているのを感じるのです。思いが伝わってくるものは、いい材質を用いて誠実につくられ、長く使われたもの。そういう家具に出会えるのは稀ですが、一方ではそんな思い入れのあるものなのに、どうして捨てられてしまったのだろうと考えてしまうのです」。

▲役目を終える運命だった家具たちを治療して新たな命を吹き込む「Dr.Furniture」プロジェクト。Photo by Satoru Ikegami

▲2016年にIDÉEが運営するカフェのためにデザインした「Frankenstein’s Chair|フランケンシュタイン チェア」。B品や廃材の一部をつなぎ合わせて新たな価値を与えた。Photo by Keisuke Tanigawa

▲「Drawer Chair|引出しの椅子」。ストックしていた引き出しを組み合わせて、誰もが簡単にDIYでつくれる形にデザインした。Photo by Haruka Aoki

卒業後はアーティストの鈴木康広のアシスタントを務め、2012年に独立。その後も古い家具に対する探究心は続き、2014年に家具プロジェクト「Dr.Furniture」を発表した。これは歴代の卒業生らが参加した、沖健次の造形大の退官記念展のために制作したものである。沖からの最後の課題は、「Z」。狩野はそれを命を終えて捨てられた家具と捉え、デザインによって治療し、新たな価値をもった「A」として生まれ変わらせた。

日本では毎年200トン以上の家具が廃棄される一方で、世界では新しいデザインの家具が多数生み出されている状況があり、そのなかでこのプロジェクトは「物の価値とは何か」という問いを投げかける。

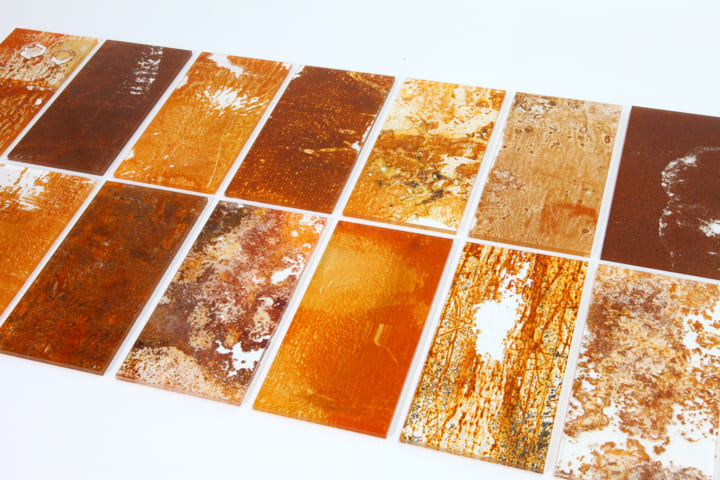

▲「Experimental Creations」展で最初に発表した「Rust Collecting|錆の採集」。Photo by Satoru Ikegami

▲「Rust Harvest|錆の収穫」の家具シリーズ。Photo by Gottingham

▲日光、雨、土、海水によって多彩な模様をつくり出す。Photo by Yuma Kano

美しい錆の模様をインテリアに

2015年には江戸末期から続く川崎市内の造船所にスタジオを構え、その特殊な環境だからこそつくり出せるものがないかと考えるなかから、そこかしこにある錆に着目。2016年から自主プロジェクト「Rust Harvest|錆の収穫」をスタートさせた。

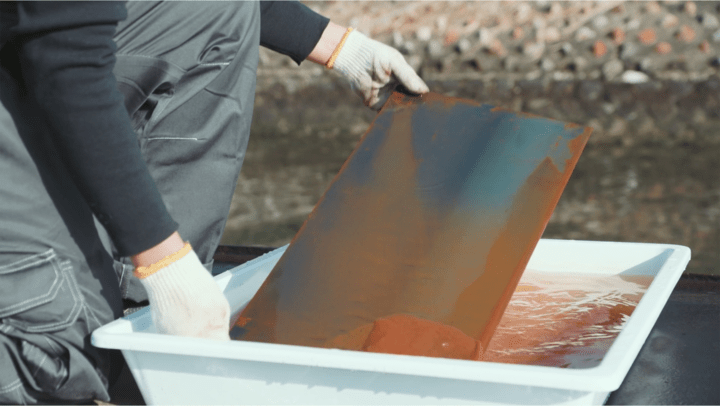

「錆は、飛行機や船、車、家電の部品に発生すれば故障を起こす原因になり、ものづくりにおいて悪者とされてきましたが、よく見るとその模様はひじょうに美しく、これをインテリアやプロダクトに生かせないかと思ったのです。しかし、触ると粉が手につき、放っておくと腐食が進んでしまう。その美しい模様を一瞬に封じ込めることができないかと考えました」。実験を繰り返し試行錯誤するなかから、錆だけを金属面からアクリル樹脂に転写する技術を開発。現在ではさまざまな色彩と模様をつくり出せるようになった。

▲「Rust Harvest|Wall for S house」。エントランスの壁面に多様な色彩と模様のアクリル板を360枚、グリッド状に敷き詰めて構成した。Photo by StudioXxingham

「Rust Harvest|錆の収穫」は、小さなアクリルのプレートから始まり、椅子や棚、テーブル、そして今年は住宅の一部に採用された。周囲の景色の映り込みや夜間に照明が当たったときにさらなる美しさを発揮し、錆の新しい魅力を引き出している。

▲「ネジ工場の最上階|The top floor of the screw factory」。ネジをあえて表に見せる使い方をして、その存在を意識させるデザインを考えた。ツバメアーキテクツと共同設計。Photo by Kenta Hasegawa

今、デザイナーとしてできることは何か

新素材だけでなく、廃材や錆といった従来からあるものに新たな価値をもたせて生まれ変わらせることは、ある意味では時代が求めるデザイナーの使命と言えるかもしれない。また、近年は台風や豪雨、地震などの自然災害、さらに新型コロナウイルスの感染拡大など、未曾有の事態が世界各地で起きているなかで、デザインによって何ができるか、取り組むべきことも問われている。

狩野は、自然災害が起こった際に多くの家具が廃棄されることにもどかしさを感じているという。2年ほど前に実家近くの川が台風により氾濫し、近隣の家が浸水して家具も大量に廃棄処分されることになった。そのときに、以前、震災時に泥まみれになった紙焼きの写真が綺麗に洗われて、持ち主を探すために壁に張り出された光景をテレビで見たことを思い出した。写真と同じように、家具も記憶の詰まった愛着のあるものだが、廃棄するという選択肢しかない。そうした家具のためにデザイナーとして何かできないかと思い、手立てや解決策を模索しているという。

▲「Screw:)|スマイルネジ」。独立して最初に手がけた、東大阪の「粉室製作所」との共同プロジェクト。Photo : Satoru Ikegami

ウイズコロナ時代に考えること

日本のフリーのプロダクトデザイナーの仕事環境は、欧米と比べて厳しい状況にある。また、狩野のようなアートとデザインの境界線上にある作品は、まだ日本ではその価値を評価してくれるところが少ないため、ミラノサローネなどで発表したり、海外のメーカーにアプローチしていたそうだが、このコロナ禍により難しくなってきた。しかし、狩野は手を休めることはない。

「僕のようなデザイナーは今の日本では生きづらく、生き残りにくい。いつの間にか消えてしまう人もいるなかで、常に危機感をもって取り組んでいます。生き残るためには、新しい、面白いものをつくり続けていくことが大事で、そこから新しい仕事につなげていくしかない。つらいことのほうが多いですけれど、デザイナーを辞めたいと思ったことは一度もありません。アイデアを思い付いて、何とか形に落とし込んで世に送り出せることになったときに想像が広がるんです。その物の登場によって人々の価値観が逆転して、世界を、文化を変えるものになるんじゃないかと。そういうアイデアを発見した瞬間の心地良さは何にも変えられません」。

変化する社会に対し、深い洞察力で物をつくり続ける狩野が目指しているのは、「既存の価値を揺さぶり、新しい視点を提供し、デザインという概念を拡張すること」。建築・インテリア空間の分野にもさらに取り組んでいきたいとのことで、今後の活動の広がりも楽しみにしたい。![]()

狩野佑真(かのう・ゆうま)/デザインディレクター、デザイナー。1988年栃木県生まれ。東京造形大学デザイン学科室内建築専攻卒業。アーティスト鈴木康広のアシスタントを経て、2012年デザイン事務所「studio yumakano」を設立。ネジ1本からプロダクト・インテリア・マテリアルリサーチまで、実験的なアプローチとプロトタイピングを重視したプロセスを組み合わせて、さまざまな物事をデザインの対象として活動している。主な受賞に2016年グッドデザイン賞、IFFT ヤングデザイナーアワード、2017年German Design Awardなど。