▲3D和紙照明「hineri」

佐藤友佳理は、和紙の原料である楮(こうぞ)に鉱物のゼオライトを付着させた「呼吸する和紙」を用いてプロダクト、インテリア、建築など、多彩なプロジェクトを手がけている。目指すのは、受け継がれてきた伝統技術を大切に守り育てながら、デジタルファブリケーションなどの最新技術を取り入れて生み出す、新しいものづくりのかたちである。愛媛を拠点に活動して10年目を迎えた今、さらなるステップを模索しているところだ。ズームによるリモート取材で話を伺った。

▲「呼吸する和紙」が内田繁の目にとまり、茶室「識庵」などのプロジェクトにつながった。Photo by Satoshi Asakawa

▲会津若松アルテマイスター店舗内装(設計:内田デザイン研究所)。Photo by Satoshi Asakawa

和紙の産地、愛媛県内子町で育つ

佐藤は幼少期、手漉き和紙の産地として知られる愛媛県の内子町で過ごした。平安時代から続く内子町の「大洲(おおず)和紙」は、国の伝統的工芸品に指定され高級和紙として名高い。当時、佐藤の実家近くにも和紙工場があり、小学校の授業では自分たちで卒業証書の紙を漉くなど、和紙は身近な存在だった。

その後、2001年に渡英してファッションモデルとして活躍。海外の人々から日本の文化に対する高い関心を知り、日本について改めて学びたいと思い2003年に帰国。ものづくりに興味があったことから、桑沢デザイン研究所ビジュアルデザイン科に入学した。

▲L邸(設計:隈研吾建築都市設計事務所)。「呼吸する和紙」を通して、木漏れ日のような柔らかい光が差し込む。

▲中田英寿主宰「REVALUE NIPPON PROJECT」で制作した、縦糸に光ファイバーを編み込んだ「かみのいえ」。Francfrancシンガポール(設計:隈研吾建築都市設計事務所)に飾られている。©︎TAKE ACTION FOUNDATION

「呼吸する和紙」を用いた商品の開発

佐藤が和紙に携わるきっかけとなったのは、建設会社を営む父親が2007年に地元の商工会から和紙産業復興の協力を要請されたことだった。内子町では、明治末期には400名近くの業者がいたそうだが、現在は数人という危機的状況にある。

その後、ものづくり中小企業製品開発等支援補助金を得て、佐藤の父親の建設会社と愛媛県産業技術研究所がパルプにゼオライトを付着させる技術を共同開発。特許も取得して、吸着・脱臭・調湿機能がある「呼吸する和紙」が誕生した。佐藤はデザインや販路開拓の依頼を受けて2009年からプロジェクトに参画し、東京の住まいと内子町を行き来しながら商品開発に取り組んだ。

▲「呼吸する和紙のモビール」。

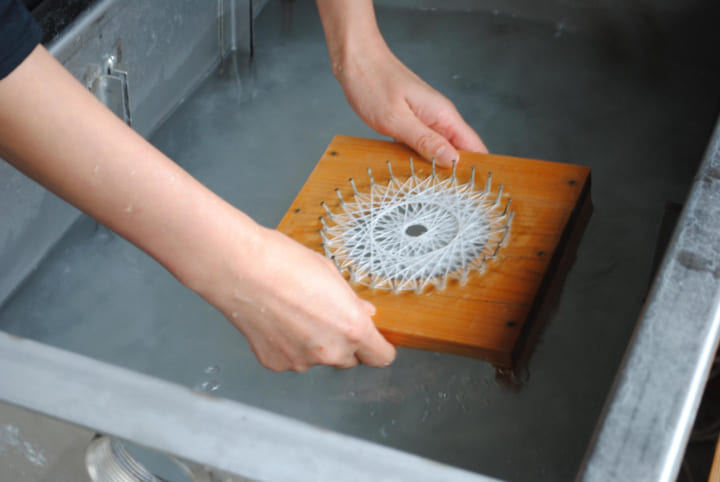

▲ゼオライト楮を入れた水槽の中で漉いていく。

第一弾のプロダクトとして佐藤が提案したのは、空間を豊かに彩るモビールだった。これまでの和紙がもつ荘厳で重厚なイメージではなく、漉いた和紙の軽やかで優しい面を引き出したいと考えた。

木枠に杭を打ち、和紙のこより糸を編み込み、ゼオライトを付着させた楮で漉くことで、レースのような幾何学模様を生み出した。杭の位置や間隔、居住空間に飾ることを想定したサイズ感、天秤状にしたときの数やバランスなど、いくつも試作をつくって試行錯誤を重ね、構想から完成までに約2年の歳月がかかったという。佐藤はモビールが誕生した2010年に内子町に居を移し、父親の会社で和紙事業部を設立。2012年に独立して、名水百選「観音水」の湧く自然の恵みにあふれた西予市宇和町明間(あかんま)に「りくう」という工房を構え、現在に至る。

▲籐と和紙でつくられた、軽くてぬくもりのある触感のaeru「愛媛県から 手漉き和紙の ボール」。

▲ゼオライト楮ではなく、国産の楮を石ばいで丁寧に煮たもので漉いていく。

立体物を漉くという新たな手法が誕生

その後、いくつかの運命的な出会いを通じて、佐藤が手がける和紙製品はさらなる進化を遂げていった。その出会いのひとつが、「和える」代表の矢島里佳だ。同社では、「日本の伝統を次世代につなぎたい」という想いのもと、日本全国の職人と「0歳からの伝統ブランドaeru」の商品を開発する。

佐藤が最初に製作したのは、子どもの玩具としての和紙製ボール。このときに立体物を漉くという、新たな手法に取り組んだ。片面ずつ漉いて天日で乾かすという作業を1つにつき10回程度繰り返し、完成までに1カ月ほどかけて、ひとつひとつ思いを込めて丁寧につくる。和えるでは和紙の漉き直しも受け付けている。たくさん遊んで使い込まれたボールを受け取ったときに、「長く愛されるものづくり」を目指す矢島の姿勢に改めて共感し、その一助を担う喜びを感じているという。

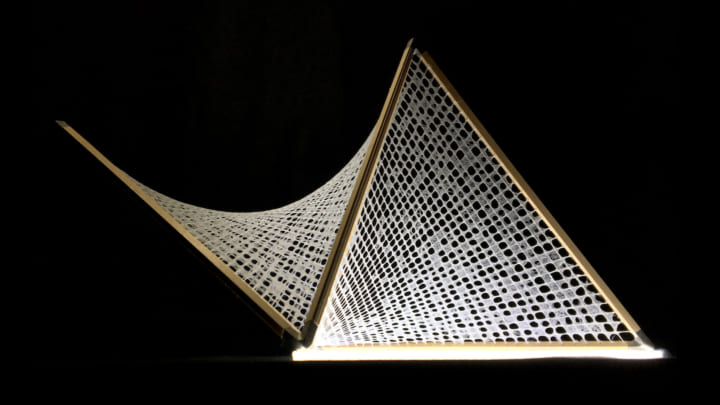

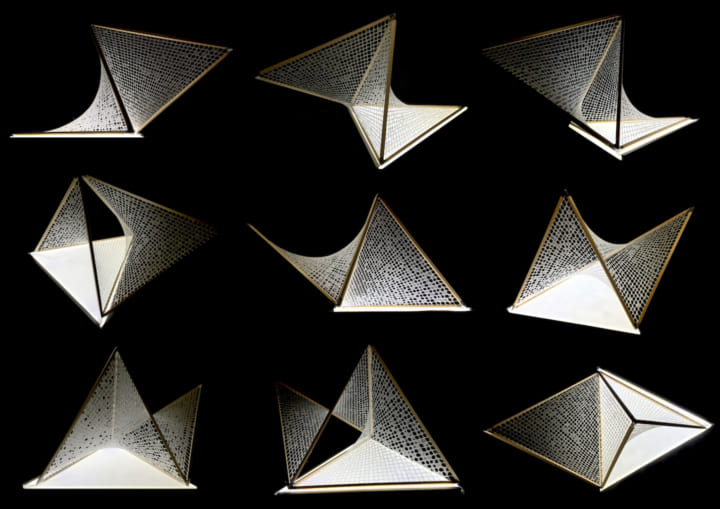

▲3D和紙照明「hineri」。美しさを求めて試行錯誤の末、たどり着いたのは「ジオメトリーを感じる形」だった。

デジタルファブリケーションの可能性を求めて

もう1つの大きな出会いは、夫でTerada3DWorks代表の寺田天志だ。かつてカーモデラーだった寺田だが、現在は3DプリンタやCADを駆使して、徳島県阿波の人形浄瑠璃の継承や子ども向けのSTEAM教育活動などを展開している。

独立当初からデジタルファブリケーションの可能性を感じていた佐藤は、少量生産の小規模工房において、手数やコストのかかるモールド製作が3D技術や3Dプリンタの活用によって容易になること。また試作を繰り返せることでより作品のイメージが具体化でき、それが表現の幅を飛躍的に広げ、より自由なものづくりができると考えていた。

寺田は2015年から佐藤の製品設計に協力。それ以降、新旧の素材と職人の技、そして、デジタルファブリケーションを融合させた数々の作品を生み出し、2019年には照明「hineri」がイタリアのA`Design Award 2019で銀賞を受賞、衝立「uneri」が金沢・世界工芸コンペティションの入選をはたし、新たな境地を拓いた。

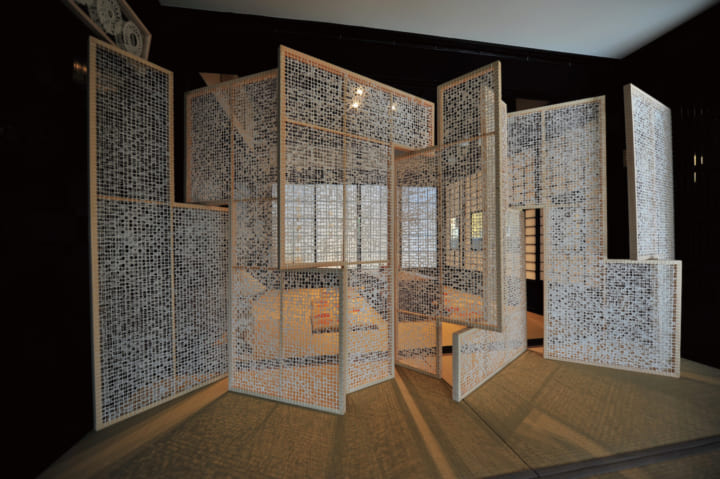

▲3Dオブジェ「uneri」。「呼吸する和紙」は、繊維に薄く載せられるので独特な透け感が生まれ、ところどころに楮が載らない部分ができることで、そこから光や風を通す。

「uneri」は、試作をいくつもつくり検討するなかで、木枠に対して垂直に糸を編むことで自然と双曲放物面のシェル構造が生まれた。さらに、それをゼオライト楮で薄く漉き上げて乾燥を繰り返していくうちに糸の線が和紙の面へと変化していった。台形のような形のモジュールをつなぎ合わせていくことで拡張性をもたせるなど、建築や工学、ソフトウェアの分野で用いられる近代的概念を手工芸に取り入れた試みだった。

木枠の製作は信頼する神社仏閣を手がける建具職人に依頼し、木枠に糸を通す穴はレーザーカッターを使用。ジョイント部分は、構造計算をして3Dプリンタで出力した。最後は、佐藤が糸を手作業で通し、工房の大型の水槽で漉いて乾燥を繰り返して完成となる。「デジタルとアナログの融合によって起こる“バランスの妙”。そういう完全な工業製品では出せない、人の心を捉える心地よい違和感を大切にしたいと考えています」と佐藤は言う。

▲「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)」のエントランス「山門」。本館の唐風屋根をモチーフにしたシェードと照明器具を内蔵した柱のデザインと制作を手がけた。

プロダクトのほかにも、建築や店舗、宿泊施設などの大型の和紙製品を多数手がける。愛媛県松山の「道後温泉別館 飛鳥乃湯泉(あすかのゆ)」の柱にあしらった立体の花のように新しい作風が生まれると、ほかのプロジェクトに発展させていくこともあるそうだ。

▲「ランダム和紙ついたて」。透け感があるので、内と外をゆるやかにつなぐ。和洋どちらの空間にもマッチする。

次なる未来を見据えて

和紙に携わり、愛媛を拠点に活動し始めて10年あまりを迎え、佐藤は今、新たなビジョンを思い描いている。1つは、これまで新旧の素材、伝統技術、最新技術を融合させたものづくりで得た知識や経験をもとに、寺田とともにクラフトラボを立ち上げることだ。作家やデザイナー、職人、企業など、個々の特性を有機的につなぎ、素材の魅力を再発掘し、これまでになかった方法や表現が花開くことを目標としている。さらに、その過程で得た知恵や経験を活かし、寺田がすでに小学校などで実践しているような子どもに向けたSTEAM教育プログラムの開発や、次世代の職人を含むクリエイターのデジタル技術の導入協力に取り組み、社会へ還元していきたいという。

▲「Paper Vase -Tras-(トラス 和紙の一輪挿し)」。3Dプリンタを用いてナイロン素材の土台となる形状に、「呼吸する和紙」を漉いてつくられる。

実はもう1つ、モデル時代のときのように自らの足で海外へ進出することも考えていたそうだが、新型コロナウイルスのことがあり一旦休止し、今できることに注力していると佐藤は言う。「イギリスから帰国後、再構築してきた日本人としてのアイデンティティと和紙という魅力的な素材を携えて、田舎の限界集落というミクロな世界からマクロな世界へ。今後も多彩な人々と出会い、アート・工芸・デザインの枠を超えて新しいものづくりに取り組んでいきたいと考えています」。分野や場所性を越境し、独自のコンセプトと手法で展開する佐藤の挑戦は続く。![]()

▲「りくう」の工房。「り(Re)」+「くう(空間)」、伝統と革新を用いて再び魅力的な空間を蘇らせるという意味が込められている。

佐藤友佳理(さとう・ゆかり)/和紙デザイナー。高知県生まれ。6歳から手漉き和紙の産地、愛媛で過ごす。渡英し、ファッションモデルとして活動。桑沢デザイン研究所卒業後、愛媛に戻り、和紙制作に取り組む。2012年「りくう」を設立し、タペストリー、建具、照明などを国内外の店舗や宿泊施設、住宅に向けて製作。2016年ロンドンで初の海外展示。近年は、工芸にデジタルファブリケーションを取り入れた立体作品を多く手がける。大阪芸術大学プロダクトデザインコース特別講師。