REPORT | アート / サイエンス

2020.01.10 10:08

オーストリア・リンツで毎年9月に開かれる世界最大のメディアアートの祭典、アルス・エレクトロニカ・フェスティバル。創立40周年を迎えた昨年は「Out of the Box-The Midlife Crisis of the Digital Revolution(デジタル革命の中年の危機)」というテーマのもと、1,000を超える展示とイベントが実施され、過去最大の来場者約11万人を数えた。

既成概念の外から世界を見る

2019年のテーマ「Out of the Box-The Midlife Crisis of the Digital Revolution(デジタル革命の中年の危機)」に対し、アーティスティックディレクター、ゲルフリート・ストッカーはこのように語った。

「インターネットをはじめとしたデジタル革命は、今まで人間が持っていた既成概念を破壊し、利便性や可能性を生み出してきました。しかし、テクノロジーの進化はいつのまにか企業や国家のパワーと強く結びつき、私たちは、それらによって囲い込まれたBoxの中で暮らすことが当たり前になっています。Box(既成概念)を本質的に批評し、そこから抜け出す手段である『セカンドオピニオン』として、アートは大きな役割を果たします。今回のテーマに対し、ひとりひとりがBoxを自分が信じて疑わない何かに置き換えて考えてみてください」。

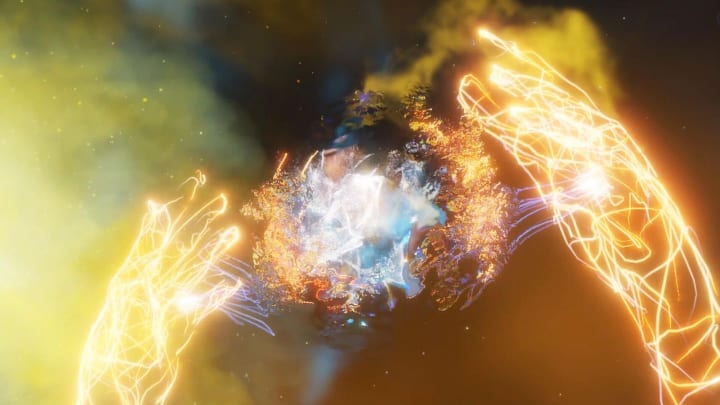

▲Neural Network Training/Ars Electronica Futurelab/©️vog.photo

▲Humanity (Fall of the Damned)/Scott Eaton/©️vog.photo

世界45カ国の1,449人に上るアーティスト、サイエンティスト、テクノロジスト、アクティビスト、企業などが参加した中から、前編レポートでは人間性の拡張を追求するいくつかの作品を紹介する。

▲Radiosands/Thom Kubli/©️tom mesic

▲Deep Space 8K: Orbits/Quadrature/©️tom mesic

▲CRYPTID/Michael Candy/©️Jürgen Grünwald

精神疾患の兄弟による「内なる世界」をたどる旅

2017年、世界保健機関(WHO)は世界のうつ病患者は3億200万人と推定した。15~29歳の若年層では自殺が死亡原因の2番目を占め、自殺の主要因がうつ病であるとも報告した。競争社会、SNSをはじめとするインターネットが生み出す分極化などが精神疾患を増加させ、社会問題となっている。

それらの問題を解決するには、本人だけでなく周囲の理解や協力、国の法律、医療制度などが必要だが、十分な対応がなされていないのが実情だ。

この課題に対して取り組んだのが、Prix Ars Electronicaのコンピュータアニメーション部門でゴールデンニカ(グランプリ)を受賞したモントリオールを拠点とする映画監督カリーナ・ベルタンによるVR作品《Manic VR》だ。作品を介して、鑑賞者は双極性障害と診断された彼女の兄姉が抱く複雑な「内なる世界」を没入体験する。

▲Manic VR Walkthrough from EyeSteelFilm on Vimeo.

双極性障害を持つ兄フランシスと姉フェリシアをめぐって、カリーナの家族は長い間混乱に陥っていたという。双極性障害は、ハイテンションで活動的な躁状態と、憂うつで無気力なうつ状態をくり返す。カリーナは彼らの状況を理解するべく、長編ドキュメンタリー映画「Manic」を制作。4年にわたり、兄姉の日常や彼らの双極性障害の原因の1つであろう幼い頃に別れた父の人生を追った。映画に派生し、兄姉の生きている世界を内側からも理解するために、ダグラスメンタルヘルス大学研究所、MITのマクガヴァン脳研究所、スタンレー精神医学研究センターとの共同リサーチを行い、《Manic VR》は制作された。

▲Manic VR/Kalina Bertin/©️Kalina Bertin

《Manic VR》のストーリーを導くのは、フランシスとフェリシアが3年間、日記として使用したボイスメール。彼らが日常見ている世界に通じる6つのドアを開けると、そこには双極性障害に伴う美しくも不気味な幻覚が現れる。鑑賞者は現実世界とこの幻覚世界を行き来することで、躁うつ状態がもたらす、不安定に揺れ動く複雑な感覚を体感するのだ。

カリーナは言う。「この作品で最も印象的だったのは、ManicVRを10歳になる姉の娘が初めて体験したときのこと。体験後『お母さんの世界が見えた』と目を丸くして彼女が微笑んだとき、精神疾患に苦しんできた私たち家族は、これまで得ることがなかったレベルでの理解と癒しを共有できたのです」。

精神疾患だけでなく、DVや虐待問題などに苦しむ愛する人を理解することは難しい。没入体験を強みとするVR作品が、周囲の理解や社会制度に変化を与えていく1つのプロセスとして発展することで、これまで開かれなかったゾーンでのコミュニケーションを可能にするのではないだろうか。

自然界で起こる自己組織化の解明

本年度では、「self organic system=自己組織化」にフォーカスした作品も目立った。

例えば、自己防衛のために群泳する小魚や水の分子が集まってできる雪の結晶。こうした行動は、特定のリーダーの指示によるものではない。個々が何らかの単純な条件に基づいて行動することで、自然に群の中に秩序が生まれる。この現象は「自己組織化」と呼ばれる。条件をわずかに変えるだけで、無数のパターンが生まれていくのも特徴である。

地球上の生態系は、人間社会とは比較にならないほどさまざまな要素や生物同士が、単純な自己組織化から複雑に絡み合い、形成されている。以前から検証されている現象だが、多様化する社会、経済学、気候システムなどにも応用できる点で、昨今、再び注目を集めている。

▲大きな正方形のグリッドに配置された1,250個のステッピングモーターがランダムに動きながらも、自己組織化を可能にする衝突規則にしたがい、自律的で複雑なパターンを形成していく。Putting the Pieces Back Together Again/Ralf Baecker/©️vog.photo

創造性を広げる群知能ロボット

そのなかで、ベルリンを拠点に活動するアーティスト菅野創による群ロボットインスタレーション《Lasermice》は、群ネットワークがもたらすダイナミックな現象を考察した。

会場の一角で光と音を放ち走りまわる小さなロボット群。まるでネズミを思い起こさせるような60台のロボットの頭からは、一定のタイミングでレーザー光(光検出器通信)が放たれる。実は、この人工ネズミたちは、互いが発射するレーザー光を感知しあい、群としての振る舞いを生み出していた。レーザ光が発射されるとき、ロボットに装着されたソレノイドが床を打鍵し音を発する。連鎖的な光と音のループの中で、常に変化するリズムが自律的に生まれていく様は壮観だった。

▲Lasermice/So Kanno/©️vog.photo

菅野は作品制作の背景をこのように語った。

「群生の特性からインスピレーションを受ける作品の多くが、シミュレータ内で実行される群アルゴリズムを利用しているのに対し、この作品では、コンピュータ内ではなく現実世界で群れるロボットとして物質化され、自律的に振る舞い、『創発』現象を引き起こします。そこがこの作品の要だと思います」。

▲Lasermice from So KANNO on Vimeo.

菅野が述べた「創発」とは、物理学や生物学などで使われる「emergence(発現)」が語源で、自律的な要素が集積・組織化することにより、個々の振る舞いを凌駕する高度で複雑な秩序やシステムが生じる現象を指す。同期していた音が徐々に外れていき、再び異なるリズムの新たな同期が生まれていく現象や、群れから逸脱し孤立するロボットなどはまさに創発やエラーが生む予測不可能な反応とも言えよう。こうした群ネットワークが生むダイナミズムや予測不可能な動きは、芸術としての美しさだけでなく、不思議な生命観や社会システムさえ連想させる。

無生物の自己組織化が奏でるカオスなサウンド

続いて、無生物における自己組織化に着目した作品として、ロシア人アーティスト::vtol::ことドミトリ・モロゾフによる《Poise→[d]》を紹介する。

▲::vtol:: poise→[d] from ::vtol:: on Vimeo.

《Poise→[d]》は自己組織化構造に基づいた化学的および物理的反応を使用し、動作とサウンド合成を制御するハイブリッドインスタレーションである。

天井から吊り下げられた3つのロボットアーム。3本のロボットアームはそれぞれ、このインスタレーションをコントロールするために不可欠な3つのコアシステムに接続されている。3つのコアシステムでは、オーディオフィードバック、熱力学的反応、化学反応という具合に、それぞれ異なる反応が発生。各々の反応はカメラを通してコンピュータアルゴリズムにより分析され、ロボットアームの動作へと変換される。ロボットの動きによる振動が、コアシステムで発生する自己組織化プロセスに影響を与えることで、装置全体が少しずつ狂い、秩序との境界を行き来する複雑な現象が生まれていく。

▲Poise→[d]/::vtol::/©️Miha Godec, Miha.Fras.

ドミトリは、作品についてこう語る。

「起動時の動作は人工的なアルゴリズムに基づきますが、各々の反応が連鎖しあった結果、アウトプットされる反応やサウンドは僕の意思からは完全に独立しています。時々、ロボットの動作による振動が自己組織化のプロセスを遮断し、完全停止する瞬間が訪れるのですが、システム自身が感知し、再び自己組織化の反応を導くのです」。

無生物であるロボットが、ゆりかごを揺らしているかのように映るインスタレーション。各々の反応が絡み合い新しい複雑なシステムが構築される現象は、生命の発生・進化にも似たカオスなプロセスを彷彿とさせる。無機物と有機物の化学反応という観点から、宇宙生命の神秘を読み解くシリーズに取り組む彼は、地質学・鉱物・結晶化にまつわる新作も公開予定だと語った。

生態系から考察する未来の生殖活動

LGBTQなどジェンダーやセクシャリティの多様性にまつわる議論が広がる現在。人間という枠組みを超えた異種間の観点から、セクシャリティや性行為、生殖活動に対する新たな概念をバイオサイエンスを用いて提唱する挑発的な作品も未来を考察する点でひじょうに興味深い。

▲サメを魅惑する香水をまとった女性に群がるサメ。人間と動物のつながりから未来の生殖方法を模索する。Human X Shark/Ai Hasegawa/©️Ai Hasegawa

▲女性の細胞から精液をつくる現在進行中のプロジェクト。社会構造のあり方を変えていく可能性を示唆する。In Posse/Charlotte Jarvis/©️Miha Godec

植物と人間のあいだに生まれる新しい生命

今年のPrix Ars Electronicaのアーティフィシャル・インテリジェンス&ライフ・アート部門で優秀賞にノミネートされたのが、スロべニア人アーティスト、シュペラ・ペトリチによるプロジェクト「Confronting Vegetal Otherness」。

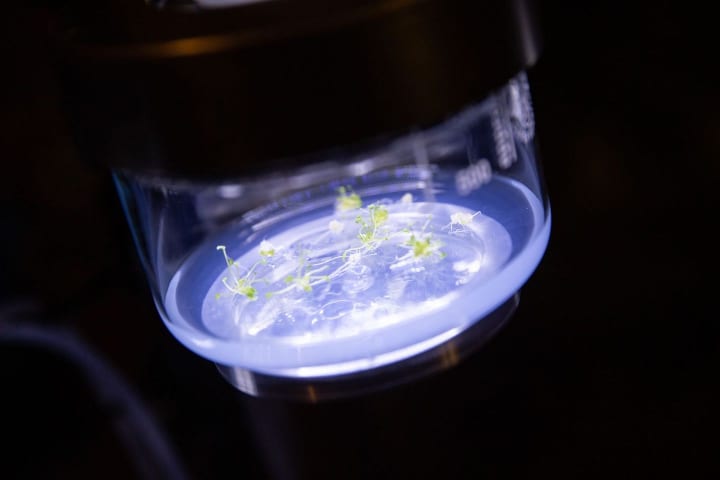

人間と植物間のさまざまな形式の交わりを探求する3部構成のプロジェクトの中で、ひときわ目を引いたのが、種子の代わりに植物の胚を人間の人工子宮で成長させる試み《Phytoteratology》だ。

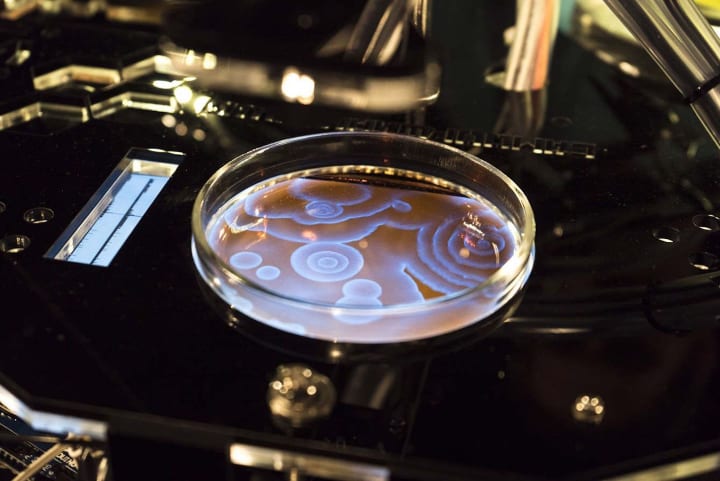

▲Confronting Vegetal Otherness:Phytoteratology/Špela Petrič/©️tom mesic

この実験では、よく見かける雑草シロイヌナズナから胚組織の一部を採取。シュペラの尿から抽出したホルモンを含んだ人工子宮のインキュベーターで、無数の植物胚を育てることに成功した。体外とはいえ、人間が植物を身ごもり、人間から栄養をもらって育つという特殊な植物をつくり出したのだ。

▲Confronting Vegetal Otherness:Phytoteratology/Špela Petrič/©️Špela Petrič

「ポストジェネティック時代において、動物と植物のあいだに分子レベルでの境界線はなくなり、新たな共生のかたちが生まれます。現代社会では、文化的にモンスターとして解釈される生命体が誕生したわけですが、アバンギャルドなライフデザインの実践として、私たちの向かう未来や生態系のかたちを照らし出してもいるのです」。

人間、動物のカテゴリーをも飛び越えた植物とのハイブリッドな愛のかたちに、マッドサイエンス的な見解を持つ人は多い。固定概念や倫理観をぶち破る作品は、異種間分子基盤における生殖・生命体に関して多様な見解を投げかけ、植物との新しい関係の可能性を開くかもしれない。現代における自然と人間の関係、社会構造をも大きく揺るがすようなテーマに大いに考えさせられた。

ストッカーの言葉にもあったように、自分が信じて疑わない“何か”を批評的な目で見たとき、既成概念に囚われた現代社会における人間の創造性の限界が浮かび上がってくる。人間性の拡張の追求という観点から紹介したこれらの作品には、生命科学やテクノロジーの進化が招く哲学的、倫理的な問題を可視化し、私たちが持つ固定観念に基づくアイデンティティ、自然、環境に対する倫理観からの脱却を投げかけている。

後編では、特別企画AI×MUSICフェスティバル、そしてフューチャーラボクリエイティブカタリストの小川秀明氏をインタビューした40周年を迎えたアルス・エレクトロニカのミッションとこれからについてレポートする。![]()