PROMOTION | プロダクト

2019.12.13 14:00

1970年の設立以来、企業の展示会やイベントのプロデュースを多数手がけている博展。通常はクライアントワークに取り組む彼らだが、この秋、自主制作のインスタレーションをデザイナートに出展した。「やりたかったのはクリエイティブのプロセスの実験」と話すメンバーに、最近のプロジェクトの状況やクリエイターとしての問題意識を聞いた。

ユーザーの体験をつくる会社

——2020年に設立50周年を迎える博展。展示会やイベント空間のプロデュースを行う企業です。

▲博展 コミュニケーションデザイン本部 クリエイティブ2局長

クリエイティブ・ディレクター 桑名 功

桑名 もともとは大工仕事から始まったと聞いています。そこから営業やクリエイティブ機能をワン・ストップで提供するようになり、自分たちで描いたものを自分たちでつくる会社に成長して今に至ります。ここ数年は取り組む領域を「体験の創造」とし、展示会、イベント、ショールーム、店舗など、ブランドと人が出会うための場づくりを行っています。

社員の人数は約380人で、そのうちクリエイティブのメンバーは80人ほど。年間を通して2,500件ほどのプロジェクトを手がけています。

——近年のクライアントのニーズにはどのような傾向がありますか。

桑名 通常のクライアントワークでは、ブランドとユーザーをどう結びつけていくか、どうしたらユーザーがブランドを好きになってくれるかが求められます。そのなかで僕らが取り組んでいるのは、ユーザーの「その瞬間の体験」を高める、ということ。ユーザーにとって最高の瞬間をつくることです。

例えば、MHDモエ ヘネシー ディアジオという会社が毎年春にプレミアム スパークリングワイン「シャンドン」の限定ボトルを出していて、そのプロモーションイベントを制作しました。

テーマは「お花見」。日本のお花見を調べてみると、皆さんずいぶん寒い思いをしながらビールを飲んだりおにぎりを食べているんですよね。そこで僕らは「では、シャンドンが新しいお花見を提案したらどうなるか」と問いかけて、おしゃれでがまんしないワンランク上のお花見の体験をデザインしました。

▲東京ミッドタウンで行われた「シャンドン ブロッサム ラウンジ」のお花見。2018年と2019年に開催。

Photo by : Donggyu Kim

自然現象や再現性のないものに興味がある

——「体験をデザインする」とは、どのように進めていくのでしょう。

桑名 まず、「このブランドがこういうことをやったらどうなるか」ということを考える。その上で、体験の時間の流れや頂点をどこに持ってくるかといったことを、実際に空間をイメージして、試作を重ねながら設計していきます。僕らの役割は単純に空間をつくることではなく、体験の中身をつくること。ひとつの体験を仕上げるために必要なものはひと通り自分たちでつくりますが、映像やインタラクションなどさまざまな分野のクリエイターと協働する機会も増えてきました。

▲博展 コミュニケーションデザイン本部 デザイン課チーフ

デザイナー 青栁 龍佳

青栁 去年と今年の夏、東京ミッドタウンでイルミネーションのイベントを制作しました。コンペの際に、僕らが提案したのが「光と霧のデジタルアート庭園」。

「日本の価値を発信する」という東京ミッドタウンのビジョンに沿ったものということで、日本の夏を現代的に再解釈し、お客さんが巨大な縁側に腰かけて、霧のなかに浮かぶ花火を眺めるという体験をつくったんです。体験と空間設計を博展、映像演出をWOW、ライティングをTokyo Lighting Designが担当しました。

▲東京ミッドタウンで開催された「光と霧のデジタルアート庭園」。20メートル x 40メートルの縁側のなかに、花火状に設置されたLEDがスクリーンとして機能する。グッドデザイン賞を受賞。

桑名 通常は企業や商品のプロモーションがメインですが、最近は「風物詩をつくってほしい」といった抽象度の高いオーダーが増えてきました。テーマそのものから自分たちでつくるような仕事です。

制作物もこれまでは誰でも同じ体験になるように、均質なものをつくってきました。でも今トライしているのは、その人だけの体験、その人だけの瞬間をつくること。するとどうしても、自然現象や再現性のないもの、コントロールできないものに興味を持ち始めるんですよ。

青栁 プロセスも、模型で確認してから制作という流れが多かったけれど、自然現象のようなものをつくるとなるとそうはいかない。もちろん何度も実験しますが、最終的には現場でやってみなければわからない。一般のお客さんと一緒に初めて最終形を見る、ということもありました。

▲博展 コミュニケーションデザイン本部 デザイン課長

デザイナー 中榮 康二

中榮 今、資生堂の銀座ビルのウィンドウで僕らのインスタレーションが展示されています。資生堂の製品に使われるパッケージの端材を使って、生命樹のようなイメージでモビールを制作しました。この時も図面やスケッチを描いたりはせず、手でつくりながら変化させていきました。

クライアントワークで決まったビジュアルがあってそれを広めていく場合には、最初にコンセプトを固めてそれに基づいてアウトプットしていきます。でもこうしたアートワークでは順番が逆。とにかくやってみて、「もっとこういう見え方のほうがいいのではないか」と自問しながらガラガラと変えていくんです。「決まり切ったものをつくらない」ための、ひとつのやり方です。

▲資生堂・銀座ビルのウィンドウインスタレーション。1000枚近いパッケージの端材でつくられたモビール約250個が揺れる。展示は12月まで。

Photo by :Tomooki Kengaku

アンコントロールな要素が加わって初めて完成する

——この秋、デザイナートの期間中にAXISビルで自主制作の作品を発表しました。

▲デザイナート2019で発表した作品「光のハンモック」

Photo by :Tomooki Kengaku

中榮 新しいつくり方のプロセスを体得したいという思いがありました。先述のように、最初に決めたコンセプトどおりに進めるのではなく、試しながらつくりあげていくという方法。いわば、プロセスの実験です。

——なぜこの場所を選んだのでしょう。

中榮 デザイナート側から候補をもらうなかで、室内よりも屋外で自然の力を借りたほうがいいと考えました。どんどん移り変わっていく環境のほうが、作品のアンコントロールな部分をより楽しめるのではないかと。

——反射材でつくった羽のモジュールをたくさん連ねたオブジェで、ひとつひとつの羽が風を受けて回転します。

中榮 反射材は、かつて液晶テレビなどで使われていた装飾フィルムの一種です。羽の形は、たくさん実験しながら、ランダムに吹く風を受けやすい形を探してたどりつきました。でもこのオブジェ自体がメインではなく、やりたいことは、都会のぽこっとぬけた吹き抜けの空間で、これを通して揺れ動く光や風を感じる、ということ。みんなでその様子をぼんやりと思い浮かべながら、何度かここに来て実験し、手を動かし、つくっていきました。

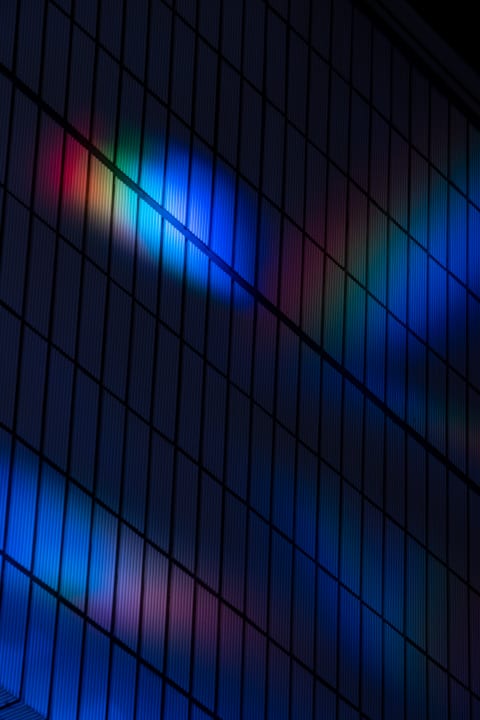

▲Photo by :Tomooki Kengaku

桑名 タイトルも決めずにつくっていって。最後に「光のハンモック」というコンセプトが出てきたので、羽をタペストリー状に並べて吊るすことにしたんですよね。

中榮 羽の形や組み方は自分たちで考案したものですが、そこに自然や重力、人間がコントロールできない要素が加わって初めて作品として完成します。でもずっと雨や曇りで、晴天の時の完成形をまだ見ることができていないんですよ(笑)。

実験段階では、太陽光が反射してプリズムが発生し、その光が生き物のようにランダムに動きながら、吹き抜け全体を覆うはずなんですが。

▲夜間はオブジェ自体にライトを照射させることで、プリズムを人工的に発生。天気の良い日中は太陽光がその代わりを担う。

Photo by :Tomooki Kengaku

クリエイティブはプロセスそのものを問うことから生まれる

——この自主制作に取り組んでみて感じたことはありますか。

中榮 コンセプトとディテールを行き来しながら進めていったのですが、それでもコンセプト(言葉)の方が強く出てしまいがちでした。今って、頭のなかにコンセプトさえあれば誰でもかっこいいビジュアルや映像をパッとつくれてしまう時代。でもそういう時代だからこそ、1分の1のディテールまで手でつくって初めて見えてくるもの、その場でしか得られない体験が大事なのではないかと思うんです。

桑名 「つくりながら考える」ことって大事。僕自身も答えを求めてしまいがちで、すっきりとした一本道を用意したくなる。でも世の中ってそれほどシンプルではないし、一本道でもない。

問いに対してシンプルに答えるだけが正解ではないのかも。そういったことを考える良い機会となりました。今回の手応えをクライアントワークにも生かしていきたいです。

——つくりながら考える。一緒に取り組むメンバーやクライアントにもそうした感覚が求められるのでしょうか。

桑名 先日、青栁と一緒に山登りをしたんです。歩きながらそれぞれが見ている景色も考えていることも全然違うのに、そこには不思議な一体感があって、登り終えた時にお互いに「山っていいね」と言い合えた。僕らがトライしたいプロセスって、そういう山登り体験に近いのかなと思って。強制的に同じものを見させられ、同じ体験をさせられ、合意形成させられるのではないアプローチがあるように思うんです。

青栁 それぞれ違う現象を見ているし、違うことを言っているけれど、感じていることは実はなんとなく一緒、みたいな感じですよね。

——これから取り組んでいきたいことはありますか。

青栁 僕は、予めゴールを設定して先が見えちゃうと、そこまでの道のりを楽しめないタイプなので、あまりゴールを決めずに、コンセプトもあえて言語化せずにつくっていくプロセスを追求したいです。展示を見てくれた人が言語化してくれて、つくり手は「そうかもしれない」と後で納得するようなプロセスに憧れています。

中榮 僕らは、小さなショーウィンドウから建築的な規模のものまでさまざまなプロジェクトに関わっています。それぞれの分野での慣習的な流れや、お決まりのプロセスみたいなものがあって、それに乗っていきがちになる。でも僕らはどの本流でも支流でもないのだから、それぞれの分野で慣習とは違ったプロセスをどんどん試していきたいです。

桑名 ブランドとユーザーの関係性について、「共創」という言葉が一周回ってもう一回やってくるのではないかと。そのなかで「企業がユーザーのアンケートをとってつくりました!」というものではなく、本当の意味でブランドとユーザーが一緒に何かをつくっていくようなこと。そのプロセス自体がブランディングにつながっていくようなこと。そういうことをやってみたいです。

——ありがとうございました。(Photos by 西田香織)![]()