詩人・大崎清夏が建築家の手がけた空間をその案内で訪ね、建築家との対話を通して空間に込められた想いを聞き取り、一篇の詩とエッセイを紡ぐシリーズ。

第7回は武田清明さんとともに住宅「6つの小さな離れの家」(長野)を訪ねます。大崎さんの心に浮かぶ、この空間に投影された記憶とは?

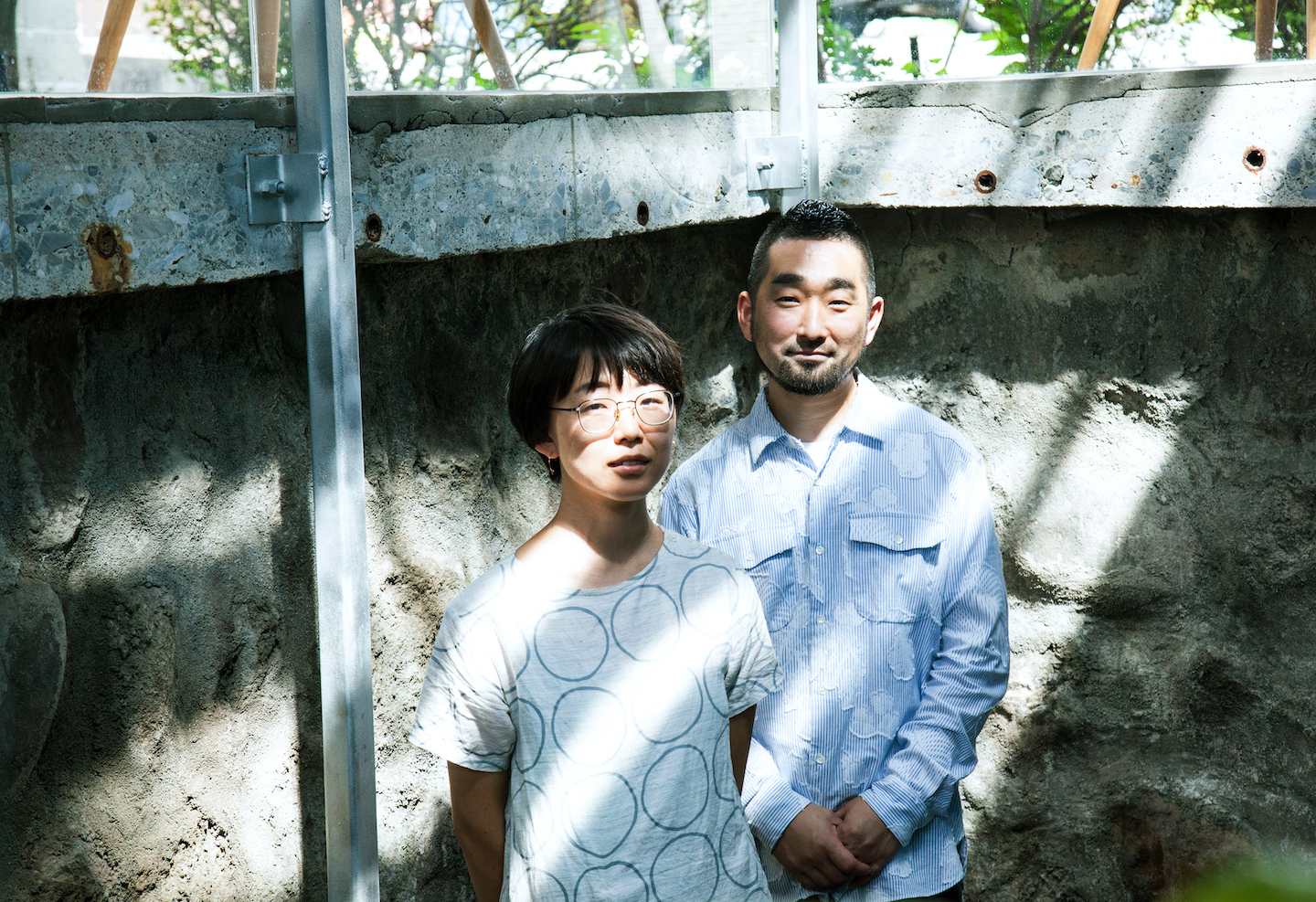

武田清明(たけだ・きよあき)

1982年神奈川県生まれ。2007年イーストロンドン大学大学院修了。08~18年隈研吾建築都市設計事務所勤務、同事務所設計室長歴任。18年武田清明建築設計事務所設立。19年「6つの小さな離れの家」でSDレビュー2018鹿島賞を受賞。19年~千葉工業大学非常勤講師。

子どもの頃、私は自分に「おばあちゃんち」があるのが嬉しかったものです。夏休みやお正月、そこには従兄妹たちもいて、灌木と庭石とその合間を縫う小径とで構成された小さな和風庭園が私たちの秘密基地でした。年の瀬には「さるかに合戦」に出てきそうな大きな臼と杵が庭の前に登場して、私たちは縁側で、つきたてのお餅を大根おろしやきなこにまぶして食べました。

武田清明さんの設計した「6つの小さな離れの家」を訪れたとき、離れを取材しなければならないのに、私は母屋から漂ってきたあのれっきとした「おばあちゃんち」の匂いに、しばらくうっとりしてしまったのでした。地物野菜の漬けものと、仏壇のお線香と、庭の草いきれの混ざった匂い。日々の暮らしをまわしつつ、子どもたちや孫たちの溢れるエネルギーを迎え入れる、包容力の匂い。

八ヶ岳の麓でかつてお総菜屋さんを営んでいた大家族が、時代の流れとともに少しずつ都会へ分散していき、大きな家が夫婦ふたりの暮らしには大きすぎる家になったとき、大家族は武田さんに来てもらうことにしました。

「ワークショップをしたんです」。武田さんはその日のことを思いだしながら、愉快そうに言いました。

呼びかけ人は、大家族の親戚で、武田さんの友人の赤羽 大さんでした。みんなの理想の「おじいちゃんおばあちゃんち」をつくるためのワークショップです。それはきっと、どんな温泉旅行に出かけるより贅沢な思い出になったことでしょう。

子どもたち家族が集まれば、何はともあれお腹が減ります。ごちそうの準備が着々と進んでゆくことになります。野菜や魚が屋外でてきぱき調理されてゆくのを見て、武田さんは思いました。

「そうか。外で作業するほうが気持ちいいんだ」。

敷地の手前から奥までひょうたん状に拡がっていた家屋兼店舗は、半分以上の壁を取り去られて、奥部分だけが住居として独立しました。すると、気持ちのいい風が柱の間を吹き抜け、敷地を貫いて流れる湧水の飛沫音の涼しげな響きが聞こえてくるようになりました。

道に面した屋外空間では、お総菜屋さん時代に野菜の凍結を防ぐために使われていた地下貯蔵庫が「温室の離れ」に生まれ変わりました。戦前に造られた堅固な石組みの室に、ガラスの天井を通して光が注ぐようになりました。その光が黴を追い出し、室は自然の温熱効果で夏は涼しく冬は暖かく湿りを帯びて、いまではきれいな緑の苔と沢蟹が棲んでいます。

もともと母屋の外に独立して建っていたお風呂場は、昔からハレの日に使われてきた器がガラスのショーウィンドウに美しく並ぶ「食器棚の離れ」になりました。器たちは次の活躍の機会を待ちながら、嬉しそうに縁側を眺めています。

お総菜屋さん時代に屋内で活躍していた巨大な冷蔵庫は、漆喰壁と土の床と仄かな魚の匂いそのまま「冷蔵庫の離れ」になり、立派な石造りの井戸は、温室と同じガラスで覆われた洗い場付きの「井戸の離れ」になり、光は井戸の深くにも落ちるようになりました。使われなかった防空壕を生かしてガラス屋根を取り付けた「ぶどう酒庫の離れ」には、いまは梅酒が仕込まれています。

どの離れも、都会で日々を持ちこたえている子どもたち孫たちが集まる日のために支度しています。それぞれの離れの間には、先代が植木鉢で買ってきた庭木や竣工祝いに贈られたぶどうの蔓が大きく育ち、あちこちで面を構成している透明なガラスは、時折り射しこむ陽の光を反射してきらめいて、離れはまるでひとつひとつが大切な「おばあちゃんち」の記憶を閉じこめた宝箱のようでした。

かつて、冷たい井戸水や、巨大な冷蔵庫や、室の地熱を駆使して、お総菜屋さんがさまざまな野菜を仕込んだように、減築によって生まれた6つの小さな離れのなかで、家族は未来の記憶をも仕込んでいるのかもしれません。

ところで今回、私は「減築」という言葉を初めて知りました。減らすことは昨今ひとつのブームとなって、私たちにさまざまなモノを手放させようとするけれど、私たちはしばしばその作業の長大さに途方に暮れ、ほんとうは何を手放したいのかわからなくなります。

一方で、減らすことが私たちを身軽にしてくれることも確かです。モノが減ると、そこに風が通ります。空間が生まれ、光が射します。減らすことで私たちは自然のエネルギーを取りこむ余裕を得て、ちょっとした若さのようなものを手にするのかもしれません。あ、たとえばそう、こんなふうな――。

私はそのころ太陽というものに生命を感じていた。私はふりそそぐ陽射しの中に無数の光りかがやく泡、エーテルの波を見ることができたものだ。私は青空と光を眺めるだけで、もう幸福であった。麦畑を渡る風と光の香気の中で、私は至高の歓喜を感じていた。

(坂口安吾「風と光と二十の私と」より)

大崎清夏(おおさき・さやか)

1982年神奈川県生まれ。詩人。詩集「指差すことができない」が第19回中原中也賞受賞。近著に詩集「新しい住みか」(青土社)、絵本「うみの いいもの たからもの」(山口マオ・絵/福音館書店)など。ダンサーや音楽家、美術家やバーのママなど、他ジャンルのアーティストとの協働作品を多く手がける。19年、第50回ロッテルダム国際詩祭に招聘。https://osakisayaka.com/