INTERVIEW | カルチャー

2019.09.09 08:00

1980年「わけあって、安い」をキャッチフレーズに誕生した無印良品。長らく商品開発の現場に立ち、現在は会長を務める金井政明が、「最良の生活者」を探しつづけたグラフィックデザイナー、田中一光について語った。

発足当初、無印良品のラインナップは家庭用品9品目・食品31品目というささやかなものだった。しかし、今ではおよそ7000品目を展開する一大ブランドに成長し、日本国内で458店舗、海外で517店舗と、その勢いはとどまるところを知らない。

特筆すべきは海外の店舗数が国内のそれを上回っていること。村上春樹の小説と同様に、無印良品のデザインは、日本の暮らしを映し出す鏡の役目を果たしている。

消費社会へのアンチテーゼ

1945年、日本は第2次世界大戦で敗戦した。アメリカ合衆国が主体となる連合国軍総司令部(GHQ)が東京に置かれ、それにともない日本社会はアメリカン・ウェイ・オブ・ライフの影響を受けていく。海の向こうの大衆が享受していた豊かな暮らし。それは大量生産・大量消費を旨とし、戦後日本の先行きを指し示す道しるべとなった。

良品計画の代表取締役会長を務める金井政明は、無印良品誕生の背景に、行き過ぎた消費社会への反省があったと語る。

「1950年代の中盤から70年代の初頭にかけて、日本は未曾有の高度経済成長を遂げました。さまざまな分野で技術革新があり、小売業においてもスーパーマーケットの登場に代表されるような流通革命が起きます。欧米式の効率化や合理化が進む一方で、『売らんかな』の広告や過剰なまでの消費に疑問を投げかける企業人も出てきました。堤 清二です」。

セゾングループの創業者である堤はこう記している。「流通産業の本質は『資本の論理』と『人間の論理』の境界に位置している」(「変革の透視図 脱流通産業論」、85年)と。この見取図を拡張すると、資本の論理においては単なる消費者に過ぎない存在が、人間の論理で見直せば、まっとうな生活者へと変貌するだろう。無印良品が画期的だったのは、こうした可能性をいち早く認識し、市場経済における売り手の発想をラディカルに転換したところにある。

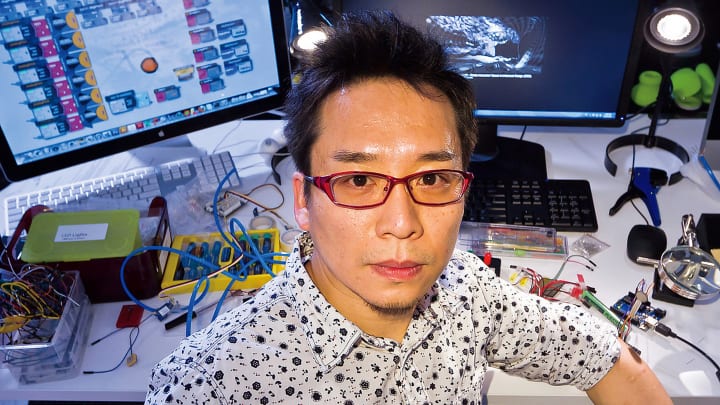

▲金井政明(かない・まさあき)/良品計画代表取締役会長。1957年長野県生まれ。西友ストアー(現・西友)を経て、93年良品計画入社。担当部長として生活雑貨を開発。常務、専務、代表取締役社長を歴任し、2015年より現職。©筒井義昭/Yoshiaki Tsutsui

最良の生活者を探求する

資本の論理ではなく人間の論理を重んじ、消費ではなく生活を見つめ直す。堤から無印良品のクリエイティブディレクションを任された田中一光は、こうした考えを目に見えるかたちで具現化した。当然、金井にとっての「日本を象徴するデザイン」とは田中をおいて他にない。

「田中さんは『無印良品は最良の生活者を探究するためにつくられた』とおっしゃっていました。ひじょうに明快な言葉です。しかし、これは答えのない問いかけでもある。だから、私たちは常に『最良の生活者って何だろう?』と考えなければならない。こうした理念があるからこそ、時代の変化に流されず、かつ、時代の変化に即した『感じ良いくらし』が提案できているのだと思います」。

2000年代以降、デザイン思考やデザイン経営という言葉が、主にビジネスパーソンの間でもてはやされるようになった。とはいえ、そのほとんどは、何らかの課題を「解決」するための対処療法的なものにすぎず、田中一光が差し出した「探求」という姿勢とは似て非なるものだ。海外でMUJIというブランドは、禅的なものとして受け止められることも多いが、その理由は答えのない問いかけが経営基盤に埋め込まれているからだ。

▲昭和期の日本を代表するグラフィックデザイナー 田中一光(1930〜2002)

日本文化の基層に連なる

田中一光は戦後日本のデザインを牽引しつづけた傑物である。江戸期の琳派への関心など日本古来の美意識を、モダニズムの枠組みで再編成したいくつもの仕事は、伝統に根ざしているがゆえに、決して色あせることはない。

86年、田中は「無印良品考」という文章で、こんな予言を書きつけている。「ある意味では、文明社会に対するひとつのレジスタンスとして、無印良品のような商品が生まれてきたわけであるから、それに共鳴する人はたぶん世界中にいると思う」(「デザインと行く」所収、97年)。

冒頭で触れたように、無印良品の海外展開は堅調な動きを見せている。これはMUJIというブランドの普遍性を示しているが、その根底には日本的な美意識(あるいは東洋的な思考)が潜んでいることにも目を向けなければならない。地域性に基づいているからこそ、地球大の規模に広がり得るのだという逆説を、無印ブランドは体現している。

▲無印良品(1980〜)。素材の選択・工程の点検・包装の簡略化という方針は無印良品の根幹。そこから引き算の美学が生まれた。現在のアドバイザリーボードは小池一子、原 研哉、深澤直人、須藤玲子。 写真提供:良品計画

「例えば、日本人は身の回りの道具を手になじませることを好みます。ものづくりの現場でも、手間暇かけることを厭わない。資本の論理からすると、効率化や合理化とは相容れない考えです。でも、人間の論理なら腑に落ちる。きわめて日本的な生活哲学ですが、そこには何かしら普遍性があるんじゃないか。そのさじ加減を冷静に見極めていたのが田中一光さんです」。

無印良品の商品には使い手が工夫できる余白が組み込まれている。それは毎日の暮らしのなか、道具を使いこなしていく喜びを喚起するためのデザインであり、そこで得られる自由な感覚こそ、ユーザー体験と呼ぶにふさわしい。![]()

▲2019年4月にオープンしたMUJI HOTEL GINZA 写真提供:良品計画

本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。