TALK | カルチャー

2019.08.09 14:33

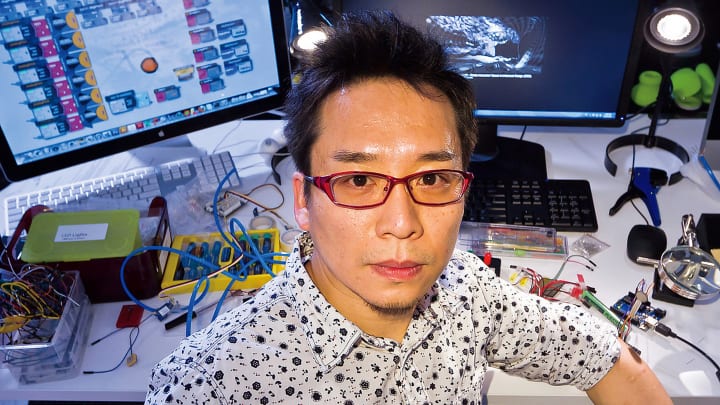

「世界に映る『日本のデザイン』の今」をテーマに、グラフィック、プロダクト、空間、アートと、異なる領域で活躍する80年代生まれのクリエイターたちに集まってもらった。田中義久、辰野しずか、佐藤未季、舘鼻則孝(写真左から)の4名は、海外で学んだり働いた経験があったり、もしくは自国の歴史や文化を意識して海外へ進出している。領域を横断しながら、外部の視点を内在化し、歴史と文化を再発見していくことで「日本のデザイン」は更新されていくのではないだろうか。

海外で経験を積むこと

ーー自国の外に出たとき、あるいは外部の視点にさらされたとき、どんな刺激を受けましたか。

辰野しずか 10代の頃からデザイナーになりたいという憧れがありました。英国にあるキングストン大学のプロダクト&家具科に進学したのは、学科名が示すように、プロダクトと家具、両方を同時に学びたかったからです。

佐藤未季 一般論ですが、美術系や建築系の場合、隣接する領域への横断は、海外のほうが柔軟だなという印象があります。デザイナーも既存の枠にこだわらないタイプが多い。他者の評価より、自分の価値観を重視するというか。

辰野 ただ、留学前に周囲からこんなことを言われました。「自国の文化や美意識を勉強しておいたほうがいいよ。知らないと恥ずかしい思いをするから」と。アドバイスに従い、自分なりに日本文化を意識するようにもなりました。

舘鼻則孝 どんなものに目を向けたんですか?

辰野 茶道を習ったり、日本庭園を回ったり、工芸品をつくる工房を訪ねたり。そうした視点を持ちつつ、海外に渡った経験は大きかったですね。自国と他国、どちらの生活感覚も体感できたので。海外で過ごしたからこそ、日本文化のすばらしさを再確認できたという側面もあります。

舘鼻 僕は10代の頃からファッションに興味があり、それこそパリに留学したいと思ったこともありました。けれども、日本で言う洋服は、彼ら彼女らにとっては自国の文化。だったら同じように、自分の足元、つまり日本文化を掘り下げたほうが新たな発見がありそうだし、海外に出ていくのはその後でも遅くはないんじゃないか。そんなふうに考えて、東京藝術大学の美術学部工芸科に進みました。

▲舘鼻則孝の名前を世界に知らしめた代表作「Heel-less Shoes Series」(2010〜)。花魁を江戸時代のファッションリーダーと再定義。彼女たちが履いていた過剰な高さの高下駄にインスピレーションを得て、現代日本のアヴァンギャルドとして再構築した。Courtesy of NORITAKA TATEHANA K.K.

ーー舘鼻さんが世に出るきっかけとなった「ヒールレスシューズ」(2010年)は卒業制作ですね。レディー・ガガの専属スタイリストだったニコラ・フォルミケッティの目に留まり、海外のファッション業界やポップカルチャーの文脈で一気に認知されました。

舘鼻 逆にその頃、日本ではほとんど評価されていませんでした。そうした事態も想定内だったので、海外のファッション関係者にアプローチすることは、当初から意識していましたね。

佐藤 私は横浜国立大学で建築を学んだのですが、当時は建築物を含めたランドスケープに興味がありました。人々の動きを踏まえつつ、領域や境界がゆるやかに変化していく空間は可能だろうかという問題意識です。こうした志向は、オランダの設計事務所インサイド・アウトサイドで働いた3年間で、より明確になりました。

既存のカテゴリーが溶解した時代

佐藤 インサイド・アウトサイド代表のペトラ・ブレーゼは、インテリアとランドスケープを中心に活躍しているデザイナーです。レム・コールハースと組んだ仕事が多く、建築の内外が連続するような構成に影響を受けました。そうしたアプローチは、隈研吾建築都市設計事務所で担当しているファブリック関連のプロジェクトや、個人的に実践と検証を続けているカーテンの研究ともつながっています。

▲teco設計の「カミヤト凸凹保育園」。佐藤未季は遮光カーテンをデザインした(2019)。昼寝の時間や遊戯会での使用を想定し、暗くなりすぎないよう、カラフルな光を少しずつ取り入れた。外側の光が内側に滲み出し、床や天井に色が伸びる。写真/佐藤未季

田中義久 僕の場合、極端なことを言うと、個人的な関心に基づいてデザインをしています。特にアートブックは、個人の営みが本という形になったもので、そもそもの話、部数が少ない。誰にどうやって届けるかという流通面にも目を向けなければ、現代ではなかなか成立させるのが難しいのです。CASE Publishingを共同運営しているのは、そういう状況が念頭にあるからです。

ーー田中さんは従来のグラフィックデザインとは違う枠組みでお仕事をされていますね。

田中 東京国立近代美術館と金沢21世紀美術館で開催された「トーマス・ルフ展」では、通常の図録とは別に、コンセプト別に編集した5分冊版も独自に制作しました。大多数をアーカイブする作品集を日本でつくれる機会は、この先なかなかないだろうと考えたためです。日本はもちろん、欧米での流通・販売も考えていたので、アーティストの許諾やヨーロッパの出版社と協業する手はずも、こちらで整えました。

辰野 私も最初はプロダクトデザイナーとしてスタートしましたが、仕事を続けるうちに、ものづくりのプロジェクト全体を見ることが多くなってきました。ブランディングの依頼も増えたので、ある時期からクリエイティブディレクターの肩書きも使うようになりました。いずれにしても、根底にあるのは「良いものづくりがもっと認知され、続いてほしい」という想いです。

▲HULSが展開するテーブルウェア「KORAI」(2018)。ブランディングとデザインは辰野しずか。国内各地の工芸品を通し「内と外」「自然と住まい」の調和を表現。自然から「涼」を取り入れる日本の生活からヒントを得た。写真/小川真輝

ーー舘鼻さんは伝統工芸士の技術を用いた作品も多数制作しています。どれもご自身のテーマを追求して精緻に具現化した、アートとして発表されています。

田中 そこにはアーティストとしての一貫性があると思うんです。一方、辰野さんのお仕事は、地場産業との協業ですから、市場を意識した製品に落とし込む必要がありますよね。その際、地域との関わり方や商品開発に対する距離感、ブランド展開の方向性などは、千差万別じゃないですか?

辰野 はい。それぞれの地域の「長所を生かしていく、伝えていく、つなげていく」というテーマは共通していますが、伝統的な技術をどんなふうに活用して、新しいプロダクトを生み出していくかということについては、まさにケース・バイ・ケース。プロジェクトごとに異なるとはいえ、そこがデザインの面白さでもある。時には決算書に目を通しながら、予算や納期との兼ね合いをシビアに考えることもあります。

舘鼻 辰野さんのようにデザイナーが関わることで、職人の士気が高まることも多いんじゃないですか? かつてのように問屋が指示するものだけをつくっていると、自分たちが何のために手を動かしているのかわからなくなることも多いようですし。何を目的としているのか、最終的なイメージを共有してもらうことも大事です。

田中 ものづくりって自分の力だけで完成するものではないですからね。僕の考えでは、現場のモチベーションを上げるのもデザイナーの仕事に含まれています。実際、デザインが介在することで、何らかの社会性が生まれることも多いですし。

▲東京都写真美術館のリニューアル・オープンにあわせて制作されたシンボルマーク(2016)。デザインは田中義久。写真と映像を生み出す光を意識し、「TOP」の字形には投影や二重性を感じさせるデザインとした。写真/山中慎太郎(Qsyum!)

日本ならではのモノやコト

ーー「日本を象徴するプロダクト」は何だと思いますか?

舘鼻 うーん、これは答えるのが難しい質問ですね。

佐藤 ですよね(笑)。

辰野 真面目に考えていくと、いろんなものが思い浮かんでしまう……。

舘鼻 例えば?

辰野 伝統的なものだと、見立ての精神や、そこから生まれる奥行きでしょうか。例えば和菓子は、四季折々の移り変わりを繊細でシンプルな形を通して表現しているものだし、枯山水も自然の景色を北宋画のようにシンプルに構成したものですよね。あるものを別のものに仮託することで、表現に深みが生まれるわけで、それって日本文化の特徴だなと思います。

佐藤 私は空間に関わるプロダクトとして畳を挙げたいと思います。畳間というのは、昔も今も日本人の生活に溶け込んでいます。不思議なことに、日本人は洋間ではスリッパを履いているのに、和室に入るときは必ずと言っていいほどスリッパを脱ぐ。もちろん、私自身もそうなんですけど。

辰野 ああ、確かに。

佐藤 畳の存在によって空間に対する意識の切り替えが行われている。そういう意味では興味深い部材です。おおよその広さを測るときの単位というか、モジュールとして用いられるところも面白い。

辰野 もうひとつ挙げさせてください。現代的なものだと、いわゆるおもてなしの精神が商品のパッケージにまで行き渡っているところも日本的だと思うんです。例えば、液体洗剤などの詰め替えパック。開封のしやすさや、容器への注ぎやすさは感動的です(笑)。

田中 同感ですね。パウチの仕様設計にまでホスピタリティを盛り込むというのは海外だとなかなかない。幸か不幸か、日本にいると当たり前のものとして受け止めがちですが。

▲和菓子 虎屋「遠桜」

ーーそうした日本では普通だけれども、実はクオリティが高いものは、案外、多そうです。

田中 それで言うと、僕らが普段使っている紙も高品質です。まず、印刷用紙だけで数万種類ある。こんな国は日本くらいです。また、どの紙も印刷再現性や耐光性など機能性が高い。付け加えると、印刷・加工や製本の面でも、高い技術を持つ職人が多いと思います。

歴史への目配り、自然とのつながり

ーー難問だとおっしゃられた舘鼻さん、改めていかがですか?

舘鼻 祭祀であるとか、伝統と革新が表裏一体になっているところとか、あるいは工芸品の洗練された佇まいであるとか、いろいろと思い浮かびはしますが、やはり自分自身が納得のいく答えは見つかりません。

▲畳 2015年ミラノ・デザインウィークでの隈 研吾による「Irori & Paper Cocoon」 写真/太田拓実

ーーファッションの分野では、革新的なデザインを打ち出す日本人デザイナーが、この半世紀近く、途切れることなく登場しています。もちろん舘鼻さんも、そのうちのひとりに数えられています。

舘鼻 ヒールレスシューズに関しては、メトロポリタン美術館やヴィクトリア&アルバート・ミュージアム、ニューヨーク近代美術館などが、その本質を捉えたうえで、いち早く評価してくれました。日本のデザインの歴史にきちんと位置づけてくれたのは嬉しかったですし、光栄なことだと感じています。同時に、僕自身、歴史の流れのなかで試行錯誤をしている真っ只中にいる。つまり、日本のデザインというテーマ自体、現在進行形のもので、むしろ、その答えを探すために制作を続けているとも言えます。

佐藤 歴史的・文化的なパースペクティブで見ていくと、私はオランダと日本の比較というよりも、経験上、レム・コールハースと隈 研吾の方法論しか比較できませんが、コールハースの建築はグラフィカルな操作が前面に出ていて、属性や機能が異なるものをコラージュしているように見えます。それに対して隈の場合、周囲の環境から建築への流れが、なだらかなグラデーションをなしているという印象がある。

田中 隈さんの建築は自然との連続性が強いですよね。

辰野 自然との距離が近かったり、環境を上手に取り込んだりというアプローチは、日本のデザインの特徴かもしれません。それが借景や見立てにつながっていく。

田中 さらに面白いのは、ここで言う自然も、手つかずのままの野生を意味しているわけではないというところでしょう。荒々しい自然環境と共存していくために、さまざまな管理技術を投入して、人間が関与してきた歴史も潜んでいますから。そうした関係性を丁寧に探っていくと、別の視点が得られそうです。

▲紙 竹尾ペーパーショウ2018「precision」より「土紙」

写真/山中慎太郎(Qsyum!)

素材や技術に対する期待

ーー日本的な価値観を再構築した事例はありますか。

辰野 2018年に日本工芸のブランド「KORAI」を立ち上げるお手伝いをしました。国内の地場産業ではなく、

シンガポールに拠点を置く日本企業から「日本の工芸」を打ち出したブランドを展開したいと依頼されたんですね。とは言え、日本とシンガポールとでは、気候や風土、歴史や文化が異なります。何か接点を見つけたくて、現地でリサーチをした結果、夏の暑さを切り口に「涼む」というモチーフを提案し、そこから大皿や小皿、ビードログラスなどのテーブルウェアが生まれました。すべて伝統工芸の技術を生かした商品です。

ーー価格帯は高めに設定しているのでしょうか。

辰野 そうですね。高価ではあっても、コンセプトに共感し、商品の価値を認めてくれる購買層が、シンガポールには一定数いますから。クライアントが想定しているマーケットは具体的です。

田中 日本のデザインの海外進出という意味では明快なアプローチですね。

舘鼻 ヒールレスシューズの制作から10年近くが経過しましたが、嬉しいことに、僕の活動に刺激を受けた若い世代も出てきています。日本のファッションや日本のデザイン、もっと言ってしまうと、日本文化の大きな流れのなかで、次世代にバトンを手渡せたのではないかという思いも、少なからずあります。もちろん、僕の仕事だけに限った話ではなく、いろんなところでこうした動きが生まれていけばいい。

田中 そうした動向があちらこちらで重なり合っていけば、日本のデザインの様相も変わっていくんじゃないかな。結局、デザインって、変化をうながす媒体として機能するものなんですよね。![]()

田中義久(たなか・よしひさ)/グラフィックデザイナー。1980年静岡県生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン科卒。美術関連イベントや各種企画のアートディレクションを行う。彫刻家・飯田竜太とのアーティストデュオ「Nerhol(ネルホル)」としての活動でも知られる。

辰野しずか(たつの・しずか)/クリエイティブディレクター、プロダクトデザイナー。1983年東京都生まれ。キングストン大学プロダクト&家具科卒。デザイン事務所を経て、2011年に独立。17年Shizuka Tatsuno Studio設立。近年、地場産業とのプロジェクトに力を注いでいる。

佐藤未季(さとう・みき)/ファブリックデザイナー。1982年大分県生まれ。横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSA在学中にインサイド・アウトサイド・ペトラ・ブレーゼにてインターンシップ修了後スタッフとして勤務。2011年隈研吾建築都市設計事務所入所。

www.talkingaboutcurtains.com

舘鼻則孝(たてはな・のりたか)/アーティスト。1985年東京都生まれ。東京藝術大学美術学部工芸科卒。国内外で展覧会を行うとともに、伝統工芸士との創作活動にも精力的に取り組む。2016年にカルティエ現代美術財団で人形浄瑠璃文楽の舞台を監督した。

www.noritakatatehana.com

本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。