詩人・大崎清夏が建築家の手がけた空間をその案内で訪ね、建築家との対話を通して空間に込められた想いを聞き取り、一篇の詩とエッセイを紡ぐシリーズ。

第5回はツバメアーキテクツの山道拓人さん、千葉元生さん、西川日満里さんと「上池台の住宅」(東京・上池台)を訪ねます。大崎さんの心に浮かぶ、この空間に投影された記憶とは?

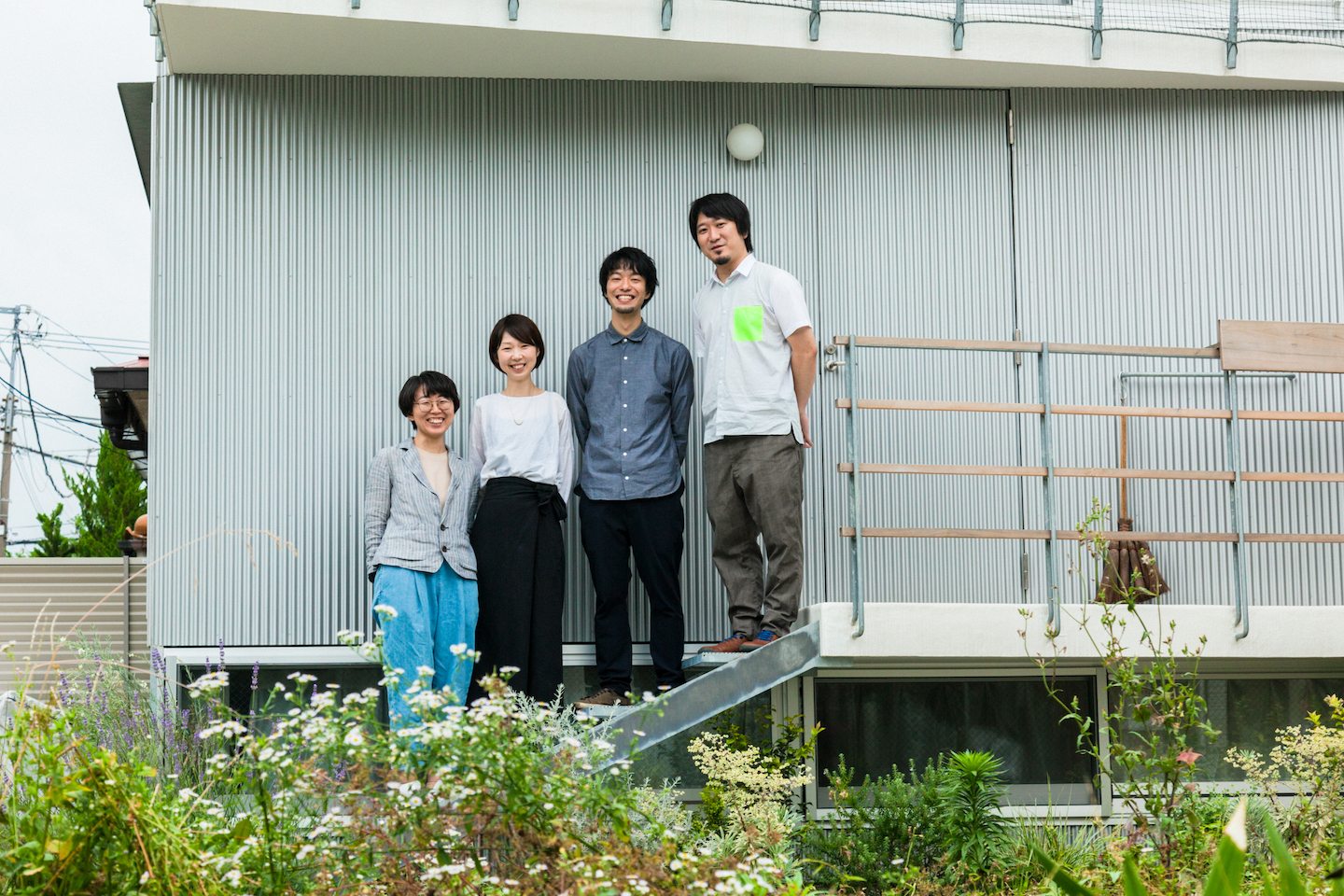

ツバメアーキテクツ

山道拓人、千葉元生、西川日満里、によって2013年に設立された建築設計事務所。空間の設計をする「Design」と、空間が成立する前の枠組みや完成後の使い方を思考し、研究開発を行う「Lab」の2部門からなる。主な作品に《上池台の住宅》《ツルガソネ保育所・特養通り抜けプロジェクト》《京都の町家ホステル 器》《荻窪家族事前リノベーションプロジェクト》《minä perhonen metsä office》《パナソニックのデザインスタジオ FUTURE LIFE FACTORY》などがあり、個人住宅、福祉施設、商業施設と多岐にわたって設計を手掛けている。 主な書籍に「アーキテクトプラス”設計周辺を巻き込む」(ユウブックス)、「PUBLIC PRODUCE 『公共的空間』をつくる7つの事例」(ユウブックス)、「シェア空間の設計手法」(学芸出版)がある。http://tbma.jp/

斜め向かいに背の低い給水所を臨むその家の外見を最初に見たとき、なんとなくフルーツサンドのかわいさを思いだしてしまったのは、近隣の家と比べるととても大きく見える窓のせいでした。半地下の側面、1階の正面、2階の側面、とグリッド状に交互に取られた窓は周囲の家の住人の目線と絶妙にずれ、2階のベランダと3階の屋上からは、給水所の屋上一面にそよぐ草の緑が見えます。

上池台の家には、お母さん、お父さん、そして元気いっぱいの4歳の女の子、そうちゃんの3人家族が暮らしています。私たちが現地に到着したとき、1階正面の大きな窓から私たちを見つけて、真っ先に出迎えてくれたのがそうちゃんでした。

断熱やプライバシーを優先すれば、窓は小さくなってしまう。窓が小さくなれば、中で誰がどんなふうに暮らしているかは見えなくなる。大きな窓は、ミニ開発によって区画を分け合うご近所どうしのゆるやかな繋がりを目論む窓でもありました。この家に住む家族の一員である元気いっぱいの4歳のそうちゃんが、あっちの窓からもこっちの窓からも登場してひらひらと踊ってくれる素敵な踊りを見ていると、そんな心配なんて全然いらないような気がしてくるけれど、そうちゃんだっていつか大人になります。

時間が経てば経つほど良くなっていく建築って、どんな姿をしているのでしょうか。生きていると、10年や20年の時間は、あっという間に経ってしまいます。その経過とともに人の暮らしが移り変わることを真面目に考えれば、家は、住まう人自身がその都度の暮らしにあわせて少しずつ変更を加えていけるほうがいいに決まっています。でも実際には、家というのはしばしば完成品として売られていて、新品の完成品の家は「どんなに暮らしが変わったって、私はこのままで完璧ですよ!」という顔をしています。もちろんその理由は、完成品を提供してもらう安心に、人が価値を見出すからなのですが。

ツバメアーキテクツの家は、住まう人が設計に参加することが前提になっている、「現代版の民家」です。家の構造を把握しやすいよう、造りはできるだけシンプルに、柱や梁の剥き出しの木材はグリッド状に配されています。この柱や梁を好きな色に塗ったら楽しいだろうな。そうちゃんの秘密基地のような地下室は、これからどんなふうに変わっていくのかな……。

そんなふうに想像しながらも、なんとなく私たちは、そのグリッドからはみ出した部分、ケーキの切れ端のように突き出たベランダのベンチや、屋上に張りだした物干し竿の周りに長居して話しました。

グリッドからはみ出るのは、気持ちいいものです。

家のなかで壁に守られて過ごしているときでも、私たちの身体は外から流れこんでくる空気の気配を敏感に味わいます。車の音、近所の人の声、草の匂い、雨の匂い。

断熱やプライバシーを優先する暮らしは、微細で豊かな身体感覚の歓びをないことにして、自然の声も、隣に暮らす人間の声も、閉め出してしまいます。でもほんとうは、私たちは、壁からはみ出したい生きものなのです。ほら、そうちゃんを見てもよくわかります。全身の力を使ってジャンプして、笑って、呼びかけて、ダンスして。そうちゃんは自分の欲望にとっても正直に、そうちゃんの身体から、めいっぱいはみ出そうとしているではありませんか!

ひとつのサイクルでまわっていた暮らしが何かのきっかけで家からはみ出そうになったとき、私たちは初めて新しい暮らしのかたちを思い描きます。家もまた変容を求められます。その変容に耐えきれなくなったとき、家は空き家となり、取り壊しの対象となるのでしょう。住み手自身が仕組みを見通せる家は、家の変容の可能性を高めて、結果的に家の寿命を延ばすことになるのかもしれません。

家というのは個人に属する建物だけれど、私たちの暮らしには、隣の家の姿も向かいの家の姿も含まれています。自分の暮らしを主体的につくっていこうとするひとつの家族の力を家が促して、さらに周囲の家族にも影響を及ぼすことができるとしたら、それはもはやれっきとしたパブリックスペースではないでしょうか。だとすれば、その地域の人々のつながりの強さや持続可能性もまた、家という建物のありかたに委ねられているのです。――じゃあ、私はどんな家に住みたいんだろう? ツバメアーキテクツの3人の話を聞いた後では、この自問の意味は少し変わってしまうようでした。

取材の日、季節はちょうど、列島にツバメが飛来する頃でした。都会ではめったに見ない、刺さない小さな虻が、屋上で写真を撮っていた金川さんのカメラにとまりました。

大崎清夏(おおさき・さやか)

1982年神奈川県生まれ。詩人。詩集「指差すことができない」が第19回中原中也賞受賞。近著に詩集「新しい住みか」(青土社)、絵本「うみの いいもの たからもの」(山口マオ・絵/福音館書店)など。ダンサーや音楽家、美術家やバーのママなど、他ジャンルのアーティストとの協働作品を多く手がける。19年、第50回ロッテルダム国際詩祭に招聘。https://osakisayaka.com/