INTERVIEW | プロダクト

2019.07.16 07:48

2000年代以降ニューヨークを拠点に活動してきた田村奈穂。経済のグローバル化を反映し、彼女のクライアントも多岐にわたる。「日本」という枠組みを軽々と飛び越える彼女にとって「日本のデザイン」とは何なのか。

田村奈穂は少女期を日本で過ごした後、19歳を機にアメリカへ渡り、ニューヨークでデザインの専門教育を受けた。現在もニューヨークを拠点とし、さまざまな地域のクライアントからの依頼をこなしている。日本で育った時間とアメリカで暮らした時間を比較すると、もはや後者のほうが長い。にもかかわらず、デザインが「日本的」と評されることも多い。

「『日本的』という評価は、詩的だったり、情緒的だったり、そういう意味合いが含まれているようです。詩という形式は、直接的に表現するというより、繊細なレトリックで間接的に暗示するもの。同じように『日本のデザイン』にも、ある種の間接性を感じているのではないでしょうか」。

風土がもたらす繊細さや曖昧さ

田村自身は「日本的」なものを意識しているわけではない。どちらかと言えば、機能を切り詰め、意匠を研ぎ澄ませることで、必要にして十分な形態へと落とし込むタイプのデザイナーだ。結果として、ミニマリズムとの類縁性も見てとれるが、声高に主張せず、環境に溶け込むデザインが「日本的」と受け止められる要因でもあるのだろう。

「多感な時期を日本で過ごしたことに、影響を受けているのかもしれません。日本での暮らしは日常と自然との距離が近いし、日本人は季節の変化にも敏感です。他者との関係性では『言わぬが花』というか、直接的な物言いを避ける傾向がある。島国という地理的な条件が、繊細な感覚と曖昧さをよしとする文化を育てたのでしょう」。

繊細さと曖昧さから生じる余韻。陰影の中に移ろいを見出す視線。完成の手前であえて踏みとどまること。あるいは完成したものをわざと崩すこと。こうした美意識が「日本的」だとすると、では、田村にとって「日本のデザイン」を象徴するプロダクトは何なのか。彼女は倉俣史朗の「ミス・ブランチ」を挙げる。

▲倉俣史朗「ミス・ブランチ」(1988)©Christie’s Images Limited 2019

倉俣史朗による 「気配のデザイン」

1988年に発表されたミス・ブランチはデザイン史に残る傑作として高く評価されている。椅子らしからぬ詩情あふれる名称は、51年制作のアメリカ映画「欲望という名の電車」から、ヴィヴィアン・リー演じる未亡人ブランチ・デュボワを参照したという。しかし映画の重苦しさとは対照的に、このアクリルチェアはあらゆる制約から解き放たれたような軽やかさをまとっている。制作時、倉俣が徹底的にこだわったのは、造花の薔薇を宙に浮かせることだった。

「極端なことを言えば、椅子なんて座ることさえできればいい(笑)。頑丈な素材を使い、堅牢な構造になっていれば、機能は満たせます。でもミス・ブランチはそういう考え方とは正反対。壊れそうな儚さがあるし、アクリルの透明性が存在感を消す役目を担っている。倉俣さんはモノというより、気配をデザインしたのかもしれません」。

奇しくも、倉俣の盟友であり、「メンフィス」への参加を求めたエットレ・ソットサスは、倉俣の没後に行われた回顧展で、次の言葉を残している。「薔薇―光さえ、あまりに重くなっていった。倉俣は気配や記号だけで、十分なのではないかと思い始めた」。

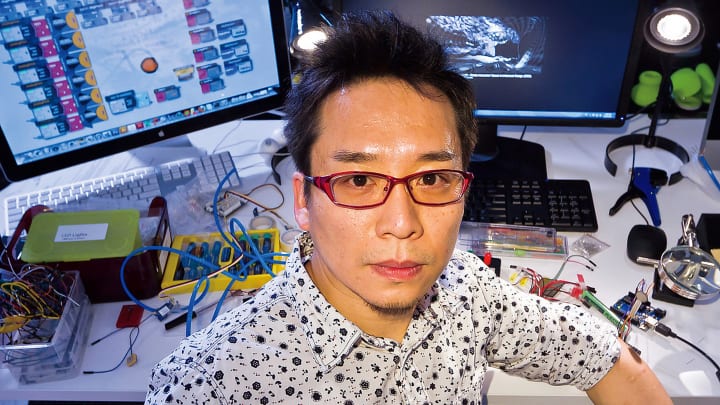

▲田村奈穂(たむら・なお)/1976年東京都生まれ。パーソンズ・スクール・オブ・デザイン卒業後、デザインコンサルティング会社スマートデザインを経て、nownao inc.設立。現在、ニューヨークを拠点に活動している。ミラノサローネサテリテ最優秀賞(イタリア)、 IFデザインアワード(ドイツ)など受賞多数。©筒井義昭/Yoshiaki Tsutsui

他者とのコミュニケーションをデザインする

田村によると「日本のデザイン」は世界中からリスペクトされているという。これは、建築やインテリア、プロダクトやグラフィック、ファッションの分野で、倉俣史朗のような先人たちが多彩な成果を残した賜物であり、田村自身、気づかないうちにその恩恵を被っているのかもしれない。意識的に取り入れるかどうかは別として、「日本的」であることは世界を舞台に活動するデザイナーにとって大きなアドバンテージになっているのだろう。一方、繊細さや曖昧さを特徴とする「気配のデザイン」は、すんなりと受け入れられるものなのか、という疑問もある。

「文化的な背景が異なる他者に、気配や曖昧さというものを理解してもらうのは難しいですね。日本人同士の『阿吽の呼吸』も通用しませんし。海外のクライアントやマーケットを意識する際に大事なのは、コンセプトを論理的に説明できるかどうか。私自身はそのための資料も用意します」。

一般論として、デザインの完成度がいくら高くても、モノだけでは伝わらないケースは多々ある。意味合いを正確かつ端的に説明する努力も重要なのだ。

「もちろん、微妙なニュアンスを明快に伝えるということ自体、矛盾をはらんでいますし、なかなか難しいことではある。そのためには、モノとしての存在感と、本質を伝える言葉や見せ方を、切り分ける必要があります。逆に言うと、そうしたプロセスを意識すれば、海外で評価されるデザインは、もっと出てくるんじゃないかな」。![]()

▲FLOW(T) 水の都ヴェネツィアに着想を得たシャンデリア。モチーフは水面の反射。ガラスの上下で色調を変え、幻想味あふれる光を投げかける。クライアントは英国ワンダーグラス社。

▲INTERCONNECTION ミラノサローネに出展したトヨタ「レクサス」のための空間デザイン。自然の力に圧倒される人間の営みを表現。ゆらぎが織りなす微細な変化で「共存」の可能性を暗示した。

本記事はデザイン誌「AXIS」200号「Japan & Design 世界に映る『日本のデザイン』の今」(2019年8月号)からの転載です。