デザイン・イノベーションファームTakramの田川欣哉がナビゲーターとなり、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブの3領域をつなぐトップランナーを迎える連載「BTCトークジャム」。今回のゲストは、マツダ常務執行役員 デザイン・ブランドスタイル担当の前田育男さんです。

トーク音源はこちら

デザインが大きな絵を描く

田川 マツダのデザイン部門には、どんなグループがいくつぐらいあるんですか。

前田 まず商品を手がけるプロダクションデザインスタジオと、先行デザインに特化したアドバンスデザインスタジオ、モデルを統括するデザインモデリングスタジオ。それにブランドスタイルを統括するグループも設置しています。あとはデザインエンジニアリングのグループがあるから、大きく5つです。

田川 日本のカーメーカーでデザインエンジニアリングの部隊があるところは、そんなにないですよね。

前田 デザイナーがエンジニアの仕事をしている会社は少ないかもしれません。デザイナーでもエンジニアでも各々に能力がありますが、それは優劣ではなく質の違いなので、そこを最大化する部門をきちんと設けて、能力のムダ使いをなくそうとしました。通常はどうしてもデザイナー対エンジニアという構図になりやすいんですよね。

よく、能力を「つなげる」のが大事だと言われますが、われわれが感動を生むレベルの質の高いイメージをつくりリードしていくと、全部が自然につながっていくんです。

田川 なるほど、クリエイティブが牽引すると。

前田 そうです。そういう意味では、デザインがある程度力を持ってないとダメでしょうね。

田川 この対談シリーズのテーマが、ビジネス、テクノロジー、クリエイティブというBTCの三角形をどう結合させるかというものですが、今のイメージだと正四面体のような感じですね。BTCという底面の上に、もうひとつCという頂点がある。

前田 そうかもしれないですね。立体感がありますよ、私たちの動きは。二次元じゃない。

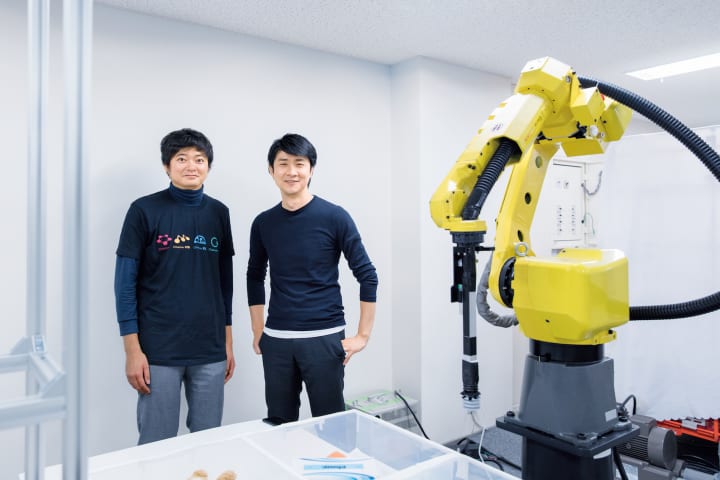

▲前田育男(まえだ・いくお)/1959年広島県生まれ。京都工芸繊維大学卒業後、82年東洋工業(現マツダ)入社。2009年デザイン本部長に就任。商品デザイン開発に加え、モーターショー、販売店の監修など「魂動(こどう)デザイン」の具現化を牽引。16年より現職。17年より経済産業省と特許庁が設置した「産業競争力とデザインを考える研究会」委員。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

「ブランド構築」が最上位概念にくる

田川 最近よく感じるのは、モノのクオリティと、デジタル系プロダクトのクオリティが、全く違う価値観とつくり方ででき上がることの弊害です。どちらも当たり前にわかる人たちが、両者を統合していけるんじゃないかと。

前田 クルマづくりでも、モノに加えてデジタルが入って来ています。ドライバーへのインフォメーションなど、たくさんありますよね。だからソフトウェアの段階から、もっと言えばロジックを組む段階からデザイナーが入って、クルマの持つ世界観と合わせることを始めています。そうしないと、最後にインテリアとして組み上がったとき、まるで違う世界がそこに現れてしまう。ひじょうに居心地の悪い車内空間です。

田川 誰が一貫性をもってつくるのか。それを統合する役割をデザインが担うと思うんです。デザイナーが持っている美意識とか、哲学のようなものが反映されていくんだろうなという。

前田 そうでないとダメでしょう。マツダで言えば、僕の仕事は「ブランドをつくること」が最上位概念です。もちろんクルマが最も重要なのですが、一方でそれはブランドにおけるひとつの要素でしかありません。クルマ以外にもいろんなものがインテグレートされてブランドはつくられていて、例えば「人」という要素もあります。社員全員をある方向に向かわせようとするとき、皆が「どんな企業になりたいか」を理解しないといけません。それをビジュアルで直感的に理解させられるのが、デザイナーという職種だと思います。

僕がデザイン部門を束ねる立場になったとき、最初に考えたのが「マツダってどんな会社なんだろう」ということでした。そこからマツダの人格を表現するカーデザインのテーマを1年くらいかけて深掘りした結果、最終的に「魂動—SOUL of MOTION」というかたちになりました。モノに命を与えていくというところに行き着いたんです。

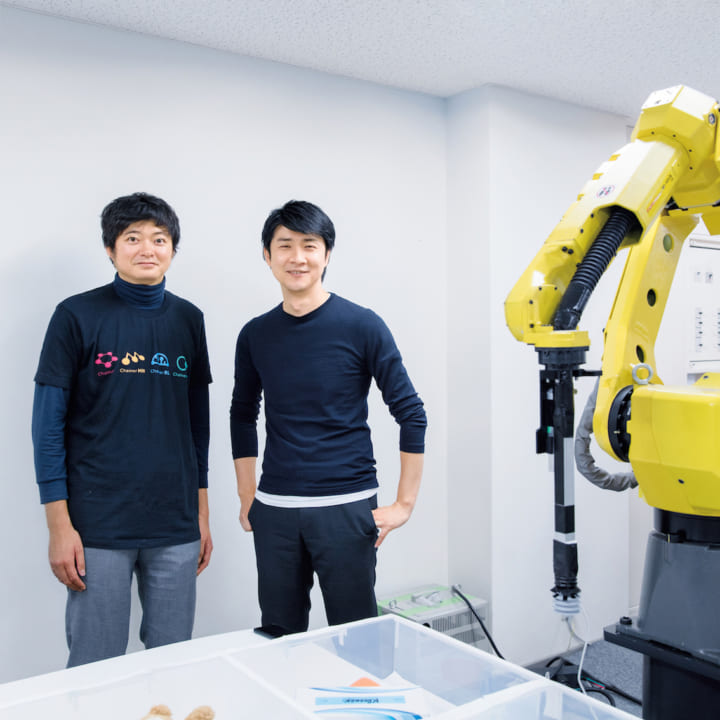

▲魂動デザインのコンセプトを体現した「ご神体」(上)と、魂動デザインコンセプトモデル「SHINARI」©MAZDA

田川 デザイン部門のリーダーとして全社に方針を示された。その探り当てたものを、どのように製造部門や営業部門などへ広げていったのですか。

前田 究極の目標は、異なる職種の人たち全員が「素直にモノを見て、感じることができるピュアな心を持つこと」です。でもこれが難しい。それぞれの立場や重荷を抱えているからです。私たちがデザインを見せたときに「あっ、綺麗だね」とか「美しいね」と言ってもらえる心を、どうしたら醸成できるか。

例えば、デザイン部門は機密性が高いので、なかなか他部署の人は入って来られない場所でした。その垣根をあえて外し、すごく初期段階のデザインを多くの人を呼んできて見せる。デザインに込めた意図を丁寧に説明するということをやり続けたんです。同時に「あなたたちもデザイナーなんだ、アーティストなんだ」という話をずっとして、一緒にモノを見て感動できるようなマインドセットを徐々に持ってもらえました。そこまでに2年ぐらいかかったと思います。

田川 それまでに、そういう取り組みはなかったということですね。

前田 そうですね。他に変えたのは、デザインのアウトプットの仕方でした。今のクルマづくりでは、設計部門や生産部門にデジタルデータとしてデザインが渡ります。でも、データなので心や愛情は伝わっていかない。だから、きちんとしたフィジカルな形にもして渡そうと。

田川 こうしたひとつひとつの変革は、デザインが果たせる役割としてとても大きなところだと感じます。きちんと皆にビジョンやビジュアルとして、自分たちの企業の姿を持ってもらっているんですね。

前田 そうすると、心が動きます。ただの業務を、心踊るものへとシフトしていける。会社の風土のようなものをつくるところに最初は相当重きを置きました。

田川 そういう取り組みを続けていくと、感度のいいエンジニアのほうからデザインへの提案が来たりとか?

前田 当然、ありますね。僕自身は40年近くカーデザインをやってきたので、おおよその経験値で「このあたりがプロダクションとしては限界」ということがわかります。でも、それをはるかに超えたアウトプットが出てくるようになりました。「できたじゃないですか!」って設計者や生産のエンジニアに突っ込まれタジタジになるデザイナーが増えました(笑)。

▲マツダ広島本社内デザイン本部オフィス。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

行き着くところは「人」

田川 前田さんはデザインの目を持って「ブランド構築」という一貫した考えのもとに社内をコントロールされていることがわかりました。

前田 一般的にブランディングの部署は、マーケティングや企画の部門に付いていることが多いです。企業の「様式」という最も大事なものをつくるのに、すべて社外のサプライヤーに任せてしまうケースもすごく多いんですね。そうなるとやっぱり、ものづくりとブランドが離れていってしまう。

それではダメだと思い、自分たちは全部を自社でやろうと。すべてをデザイン本部で取り込むような活動を始めて、専門のグループもつくりました。今は取り込みすぎてパンク状態に近く、相当しんどくはありますが。

田川 プロダクトをやりたい人とコミュニケーションをやりたい人というのは、質的には結構違っていますよね。おそらく「あ、それもやるんですか」といった反応をするデザイナーたちもいたんじゃないかと想像するんですが。

前田 あまり垣根をつくらないことにしています。例えば、店舗のデザインにクルマのエクステリアのチームが入っているという具合に、適材適所でそれぞれの能力の種類をうまくコントロールしています。そうでないと、私たちのような少人数ではこなしきれないんですね。

田川 ちなみにマツダという組織の中で、教育やトレーニングといった面では、どんなことに重きを置いているんですか。

前田 カーデザイナーは当然スケッチワークを徹底的にやります。その他には、例えばマツダが伝統的に強みがあるクレイモデリングですね。今のクレイモデラーは、デザイナーからの指示を受けて、それ通りにつくることは上手です。彼らの役割はそれで一応全うできているんですが、それだけでは絶対ダメだと思う。「自分たちでもイメージをつくってくれ」と。指示がなくても形をつくってほしいと言っています。

田川 スカルプター(彫刻家)として扱っているんですね。

前田 そうなんです。だから「アーティストになれ」と。自分で本当の作品をつくってほしい。クルマでなくても、パーツでもオブジェでも、何でも構わない。彼らに自由時間というのはあまりないんだけど、ちょっと自由になったらつくってほしいと。その結果、時々すごいのを持って来ますよ。「前田さん、ちょっと見てくれ」って。

こういう活動が、私たちのなかではひとつの教育になっているかもしれません。それによって、それまでデザイナーしかクルマのデザインをやらなかったのが、もう3倍も5倍も多くの人がカーデザインを考えるようになりました。

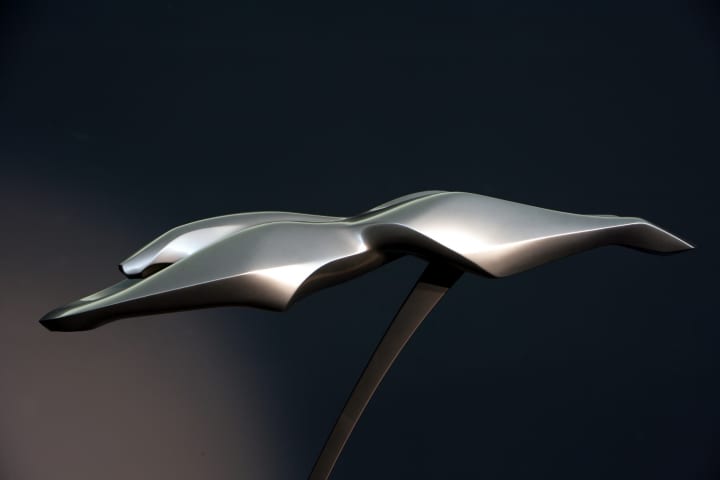

田川 先ほど見せていただいた金属のオブジェもそうですか?

前田 あれもデザイナーがスケッチを描いて「こんなふうなものをつくってくれ」と言ったものではなく、板金職人(ハードモデラー)によるオリジナルの作品です。私たちは「匠」と呼んでいるのですが、その匠が「こういう質感はどうか」と提案してくれたものです。その結果、コンセプトモデルを「その質感に寄せてみよう」となる。

▲コンセプトモデル「VISION COUPE(ビジョンクーペ)」のデザインコンセプトを体現するハードモデル。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

▲ハードモデルをもとに全体からディテールまで一貫した世界観が実現されている。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

田川 なるほど、それはすごいです。モデラーとデザイナーの皆さんも、基本的にはタッグを組んでつくっていくんですか?

前田 ええ、対話を重ねます。デザイナーが描いて指示を出すだけでなく、モデラーも描く。同じお題で同時にスタートすることもあります。それぞれ提案をつくってぶつけるという。

田川 面白いですね。やっぱり前田さんはリーダーとして、マツダという組織で働く人たちの中にプライドというか、誇りや愛着というものを顕在化させ、それを最終的にクルマへと結集させていくことを考えている。それはデザインかもしれないけれども、デザインよりもうちょっと大きい話ですよね。

前田 結局、行き着くところは「人」なんです。クルマはデザイナーひとりでは絶対につくれない。一方で、人数が集まればいいものができるというものでもありません。

僕の中には「この領域ではこの人、このテイストならこのモデラー」といった選択肢がある。だから「今回こういうテーマだから、この人とこの人を組ませよう」といった選び方をします。クオリティを上げるために、他社がやらないレベルで、いかに個々の能力をすり合わせられるかということが重要です。![]()

▲田川欣哉(たがわ・きんや)/1976年生まれ。Takram代表。東京大学機械情報工学科卒業。ハードウェア、ソフトウェアからインタラクティブアートまで、幅広い分野に精通するデザインエンジニア。英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アート客員教授・名誉フェロー。©井上佐由紀/Sayuki Inoue

ーー前田さんと一緒にテーブルを囲んだり、プロトタイプを見せていただくうちに、自然と心が躍りました。デザインを真ん中において、分断されたモノづくりを再統合する。そこでは「作業」が「作品づくり」に昇華されていました。前田さんの稀有なリーダーシップとビジョン、デザインプロセスの再設計や組織改革など、学びに溢れたインタビューでした。(田川)

本記事はデザイン誌「AXIS」199号「変容する都市」(2019年6月号)からの転載です。

トーク音源はこちら