詩人・大崎清夏が毎回ひとりの建築家の手がけた空間をその案内で訪ね、建築家との対話を通して空間に込められた想いを聞き取り、一篇の詩とエッセイを紡ぐシリーズ。

第2回は中山英之さんとともに住宅「弦と弧」(東京・世田谷)を訪ねます。大崎さんの心に浮かぶ、この空間に投影された記憶とは?

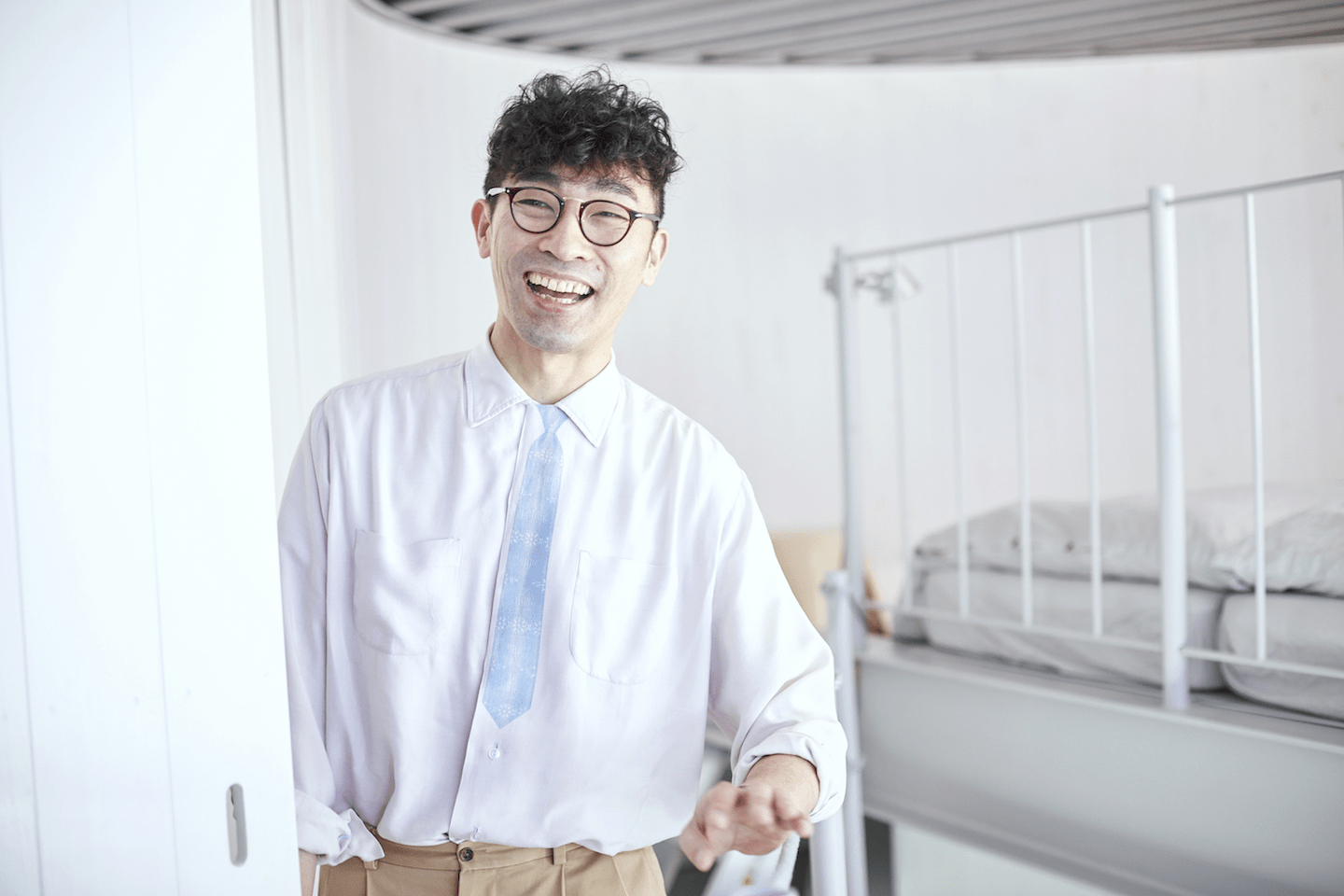

中山英之(なかやま・ひでゆき)

1972年、福岡県生まれ。中山英之建築設計事務所主宰。東京藝術大学美術学部建築科准教授。2000年東京藝術大学大学院修士課程修了後、伊東豊雄建築設計事務所勤務を経て、07年中山英之建築設計事務所設立。主な賞歴に「SD Review 2004」鹿島賞、第23回吉岡賞、D&AD Award受賞ほか。主な建築作品に《2004》、《O邸》、《家と道》、《石の島の石》、《弦と弧》、《mitosaya薬草園蒸留所》ほか。主な書籍に「中山英之/スケッチング」(新宿書房)、「中山英之1/1000000000」(LIXIL出版)、「建築のそれからにまつわる5本の映画 , and then: 5 films of 5 architectures」(TOTO出版)がある。http://www.hideyukinakayama.com/

その家は外から見ると、金属製の竹筒のような円筒形をしています。その円筒形の内側に広がっているのは――。ごくり。えーと、何から書きはじめよう。

何しろこの家には、扉と壁で囲われた「部屋」と呼べるようなものがひとつもありません。それに、1階と2階をぱつんと分ける「床/天井」もありません。

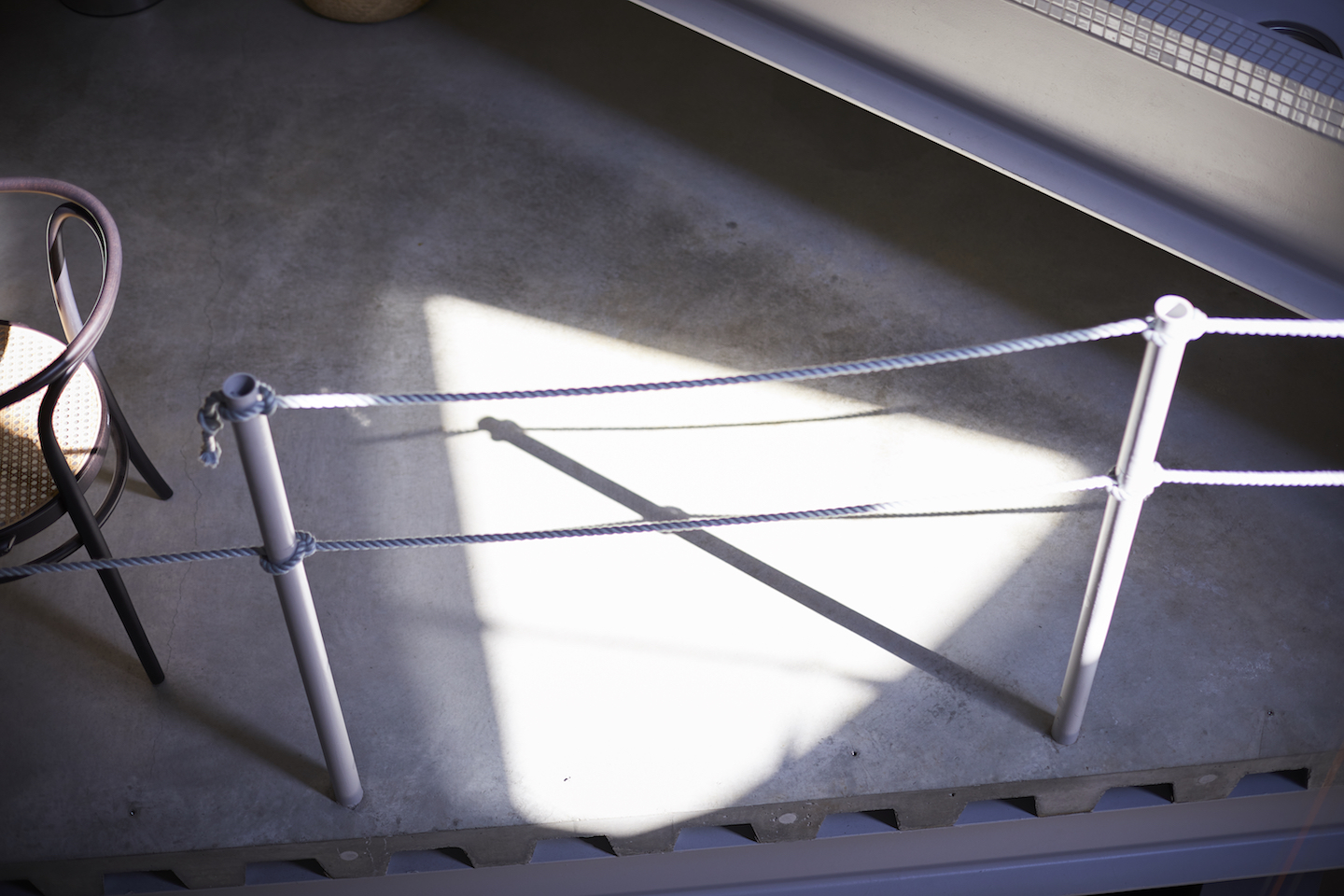

弦と弧でできた層の数で言えば、10層。でも法律的に数えると、地下1階地上2階建て。家の「玄関ホール」に立てばそこは、住人であるデザイナーご夫婦の仕事場の「会議室」の一角でもあり、奥には地下の「書庫」に並んだ何列もの書棚の天板が覗いています。上を見ると、小さな三角形の青空が見えます。吹き抜け? 違う。その空のところまで続いているのは、なんというか、ただの余った空間。街のビル群の隙間を歩いていれば、あんな欠片のような空を見つけることがあるけれど、家に入った途端にそういう空を見つけたのは、初めてでした。

この家を、言葉で説明するのはとても厄介です。言葉をひとつ選んだ途端、その空間が持っているほかのすべての言葉を手放してしまうことになるからです。たとえば仕事場の「デスク」として使われているある層は、そこに架けられた階段によって、別の層へ渡るための「廊下」にもなり、「キッチン台」のタイルは自分が浴室の「洗い場」のタイルになるまで平気な顔で続いていて、ベッドの「ヘッドボード」は寝室の「手すり」としても機能している……という具合です(そう、この家には「壁」がない代わりに、船のデッキにありそうな「手すり」がたくさんあります)。でも、この家の中を行ったり来たりしていると、こんなふうにいちいち各部を機能の名前で呼ぶこと自体、ナンセンスに思えてきます。

私たちは、たとえばこの層にはベッドがあるから「寝室」だなとか、この層には浴槽が置いてあるから「浴室」だなとか判断するけれど、そもそもそういう言葉が前提とする境界線が、この家にはありません。浴槽からはベッドに向かう階段が見えるし、ベッド脇からは仕事場のデスクが見下ろせます。この家を言葉で表現するのが難しいのは、言葉そのものが境界線の権化のようなものだからかもしれません。この家をつくった人は、もしかして、言葉を一度忘れてみたのかな。

「木を育てるように形を育てていった」「内壁と外壁の間に水ぶくれがあります」「大きさの定規になる形をなるべく隠しました」。中山英之さんの言葉は、私が建築家の言葉として想像するものとは、少し、だいぶ、違っていました。中山さんはこの家をつくるとき、嫌いな「敷地境界線(という概念)を忘れよう」と考えたそうです。でも、すべての建築物が大前提として引き受けている「敷地境界線」を「建築家」が忘れるって、人類が人類の歴史を全部忘れるのと同じくらい難しいことなんじゃないでしょうか。

私は苦手な数学の記憶のなかから、いつか学んだ「集合」のことを思い出さずにはいられませんでした。この家のそれぞれの部分は「書斎」「寝室」「キッチン」と呼ぶよりも「仕事に役立つ集合」「快眠に向かう集合」「水に濡れる集合」と呼ぶほうがふさわしい気がしたからです。

それから「浸透圧」という言葉も思いだしました。私たちの皮膚や植物が備えた、あちらのものとこちらのものの浸出/浸入を許す半透性の膜の能力を、この家のすべての面が備えているような気がしたからです。

それから実は「ねずみくんのチョッキ」という絵本のことも思い出しました。ねずみくんの「チョッキ」は、大きな動物たちに着られて伸びていき、変わり果てた姿になってしまいます。けれども最後のページで、「チョッキ」は象が鼻から提げて揺らしてくれる「ブランコ」に変身を遂げるのです。

地下書庫から屋上菜園までのひと続きの空間をくまなく見せてもらった後で、私は自分の感覚が、若葉がゆっくり萌えるようにひらいていくのを感じていました。見ための不思議さから受ける印象とは別の、もっと深い驚きのようなもの。自由さと合理性がこんなふうに同居できるという、数学が苦手な私にもよくのみこめる美しい数式を見せてもらったような気持ち。

中山さんは「すべての物が勝手に自分で居場所を見つけて、そこに住みついたような感じにしたかった」とも話していました。主体性を与えられた物たちは、自分の仕事をちょっと忘れてもいいんだということを発見して、なんだか楽しげに、わくわく、いそいそ、のびのび過ごしているように見えました。階段の下で隠れんぼしている洗濯機。ちょっと手すりに腰かけてみたよという風情のダイニングテーブル……。

お土産にいただいた「弦と弧」の家の設計図をひらいてみると、それは設計図というより、水平面はどう見てもミトコンドリアだし、垂直面はどう見てもコンクリート・ポエトリーでした。やっぱり中山さんは「敷地境界線」だけではなくて、きっと一度「建築」を――「家」を――忘れてみたんだと思います。「詩人」みたいに? いいえ、れっきとした「建築家」のままで。

大崎清夏(おおさき・さやか)

1982年神奈川県生まれ。詩人。詩集「指差すことができない」が第19回中原中也賞受賞。近著に詩集「新しい住みか」(青土社)、絵本「うみの いいもの たからもの」(山口マオ・絵/福音館書店)など。ダンサーや音楽家、美術家やバーのママなど、他ジャンルのアーティストとの協働作品を多く手がける。19年、第50回ロッテルダム国際詩祭に招聘。https://osakisayaka.com/