REPORT | アート / サイエンス / テクノロジー

2019.03.26 16:09

▲Future Flora/Giulia Tomasello (IT)

世界最大のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」は、オーストリア・リンツで2018年9月に開かれた。「ERROR–THE ART OF IMPERFECTION」というテーマのもと、600以上のイベントが開催され、過去最大の来場者数約10万5000人を記録した。レポート第3弾では、Prix Ars Electronica、STARTS Prizeの受賞作品を取り上げる。

世界の動向を探るセンサーのようなPrix Ars Electronica

アルス・エレクトロニカでは、毎年テーマに基づき革新的な作品に贈られるPrix Ars Electronica(アルス・エレクトロニカ賞)の受賞作にも触れることができる。アーティストが芸術領域においてどんなトピックに着目し、どんな思考で社会に革新をもたらそうとしているのか? 毎年、Prix Ars Electronicaに応募される3,000〜4,000の作品は、世界の動向を探るためのひじょうに重要なセンサーになっている。

2017年のテーマ「AI-The Other I」では、AIという鏡を通して人間自身を考察したのに対し、2018年のテーマ「ERROR–The Art of Imperfection」では、人間自身のなかに潜む不完全さを映し出すことで、人類が見つめ直さなければいけないこれからの社会に対する考察を促している。そのため、Prix Ars Electronicaのすべてのカテゴリーで、人間社会に影響を与えるソーシャルアクティビズム、ソーシャルエンゲージメント、ソーシャルレスポンシビリティといった視点が重要視された。

▲BitSoil Popup Tax & Hack Campaign/LarbitsSisters (BE)/©️Tom Mesic

▲help me know the truth/Mary Flanagan (US)/©️Tom Mesic

▲Positions of the Unknown/Quadrature (DE)/©️Tom Mesic

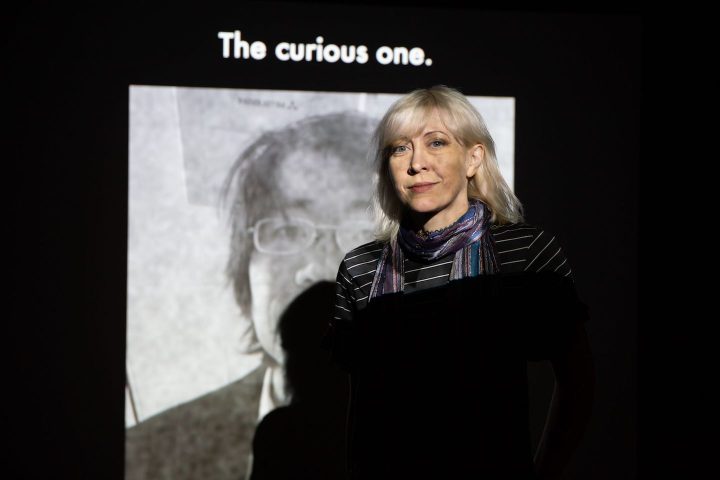

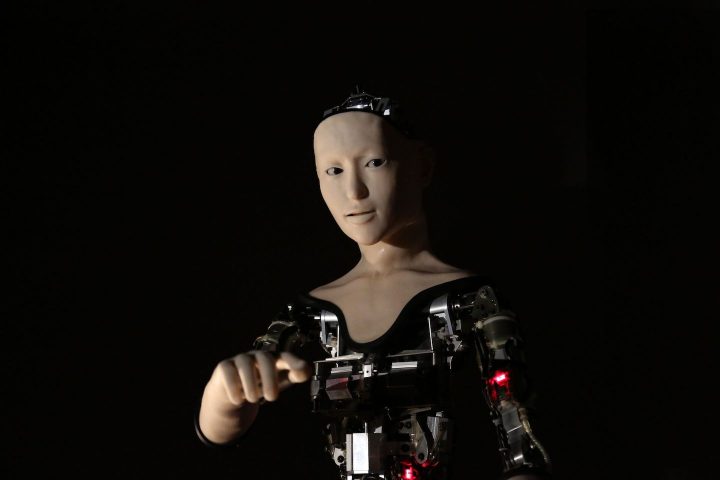

60を超える受賞作品のなかで、注目のインタラクティブアート+部門のゴールデン・ニカ(グランプリ)賞は、ベルギーのアートデュオLarbitsSistersが受賞(Larbit Sistersのインタビューはこちら)。日本からは、大阪大学の石黒浩教授・小川浩平助教授と東京大学の池上高志教授・土井樹氏が共同開発し、ロボットの複雑な動きの追究からヒューマニティーを探ったアンドロイド「機械人間オルタ(Alter)」がインタラクティブアート+部門の準グランプリを受賞したほか、5名のアーティストが受賞した。そのなかから2組の日本人アーティストに話を聞いた。

▲ALTER: Kohei Ogawa (JP), Itsuki Doi (JP), Takashi Ikegami (JP) and Hiroshi Ishiguro (JP)/©️Justine Emard

▲Conspiracy: Conjoining the Virtual/Kristin McWharter (US)/©️Tom Mesic

テクノロジーを経由した新しい弔いの儀式とは

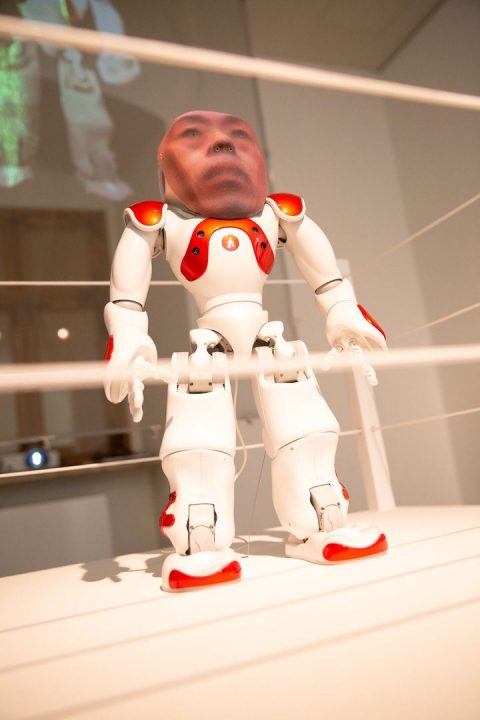

▲Digital Shaman Project/Etsuko Ichihara (JP)/©️Tom Mesic

会場の中でひときわ来場者が集った一角。そこで展示されていたのは、メディアアーティスト市原えつこによる、家庭用ロボットに故人の顔の3Dプリントを仮面としてつけ、故人の人格、口癖、しぐさが憑依したかのように身体的特徴を再現した「Digital Shaman Project」だ。

人が必ず体験する死という事象。死生観を巡り、人類は宗教・哲学を通してさまざまな思想を展開してきた。人間の不完全さを補完・ケアするために信仰が生まれたと考える市原は、テクノロジーという異物を通して、死にまつわる新たな信仰の形、故人とのコミュニケーションに着目してプロジェクトを進めてきた。

▲Digital Shaman Project/Etsuko Ichihara (JP)/©️Masashi KUROHA

「祖母が亡くなったときの経験がきっかけです。初めて近親者が亡くなり、自分でも、気持ちの整理がうまくつきませんでした。火葬された祖母の遺物を骨壷に納めるプロセスを経て、初めて祖母がこの世にいないことを悟ったのです。そのとき、葬儀や仏教の持つ合理性や、死を悟った人や遺された人々へのケアの仕組みに関心を持ちました」。

生前に自分の身体データをロボットに移植することで、死後49日間、故人と遺族は特別な時間を共にする。ひじょうにパーソナルな領域はもちろん、宗教観や社会的倫理など幅広い分野に影響を与えるのが「死」というテーマだ。死をめぐる信仰の形がテクノロジーを通して進化する可能性を秘めた作品である。

映像に宿るアニマを紐解く

▲Rediscovery of anima/Akinori Goto (JP)/©️Tom Mesic

テクノロジーの進化はアートマーケットにも変化をもたらし、デジタライゼーションの波は作品だけに止まらず、デジタルアートギャラリーやシアターなどにも活用されている。その余波として、映像を観るという人間の感性を揺さぶる体験が、消費されていると感じる機会も増えているのではないだろうか。

映像の持つ感動体験の探求をテーマに、映像に宿るアニマ(ラテン語で「生命」や「魂」を意味し、アニメーションの語源)を再発掘するアーティストが後藤映則だ。

2017年のアルス・エレクトロニカの作品tokiシリーズは、データ化したダンサーの動きを3Dプリンティングし、そこに光を投影。光を当てた箇所から動きと時間が浮かび上がるという詩的な作品だった。この作品の制作プロセスに着目し、古代や近代に同じ方法で作品をつくったら映像の歴史は変わったのか、社会における映像の役割はどう変化し得るのか、というリサーチが、今回発表されたプロジェクト「Rediscovery of anima」につながっている。

▲Rediscovery of anima/Akinori Goto (JP)/©️Tom Mesic

「映像の歴史をリサーチするなかで、3万2千年前のフランスにあるショーベ洞窟に、当時の人類が描いた動物の絵がアニメーションのコマのように描かれている資料を見つけました。当時、コマという概念があったのであれば、映像も存在したかもしれない。当時の映像という概念が気になり、仮説を立てて作品をつくっています。先端テクノロジーの3Dプリンターで製作した模型と光を、かつてのツールと言える木や植物、太陽光に置き換えて実験したのです」。

3万年前の壁画は、シャーマンが村を治めるために使用され、映画が誕生した19世紀の映像は研究や娯楽という存在だった。後藤にとって現在進行形のリサーチプロジェクトは、先端テクノロジーを通じて過去を考察することで現在と未来の映像の社会的役割、接点を再考するきっかけをわれわれに与えてくれる。

アート×社会実装に焦点を当てた、STARTS Prize

アルス・エレクトロニカでは、Prix Ars Electronicaのほかに欧州委員会から任命され、ブリュッセルのアートセンター「BOZAR」、アムステルダムのテクノロジー領域を主とした文化機関「Waag Society」とともに開催するSTARTS Prize(Innovation at the Nexus of Science, Technology, and the ARTS)というコンペティションがある。アートと科学技術、産業、社会におけるイノベーションのベストプラクティスに対し、「Innovative Collaboration」と「Artistic Exploration」のふたつの大賞が贈られる。STARTS Prizeではアート×社会実装という観点から、アーティストが社会や産業界に対して、柔軟で革新的な発想を与える姿を目の当たりにすることができる。

▲ASSISIbf/University of Graz (AT), Universite Paris Diderot (FR), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, University of Zagreb, FCiencias.ID (DE)/©️Tom Mesic

▲Making Sense–Citizen Sensing Toolkit/Making Sense Team/©️Tom Mesic

▲Atlas/Yann Deval (FR), Marie G. Losseau (BE)/©️Tom Mesic

バイオフィリアが示唆する女性のための医療とは

▲Future Flora/Giulia Tomasello (IT)

バイオハッカースペース、DIYバイオサイエンスなどがトレンドになっている昨今、人々のライフスタイルの一部にサイエンスが使用される事例は急成長を遂げている。

2018年のSTARTS Prize「Artistic Exploration」を受賞したのは、イタリア人のデザイナー/バイオハッカーであるGiulia Tomasello(ジュリア・トマセロ)による”女性のバイオフィリア”をテーマとした性感染症を予防するためのプロダクト「Future Flora」だ。

バイオフィリア(biophilia)とは、人間や動物は生命愛を後天的に学ぶ以前に、自然界を「好む」性質を先天的に持つのではないかという仮説である。Future Floraのキットは、フリーズドライされた乳酸菌の一種、ラクトバチルス菌を自宅で培養するためのツールで構成されている。培養された乳酸菌が生殖する特殊なパッドを自身の身体に当てることで、女性の75%が一度はかかるというカンジダ性外陰膣炎の予防、治療を行うことができる。

▲Future Flora_Celebrating Female Biophilia from Giulia Tomasello on Vimeo.

「私のミッションは、女性の社会的タブーに対する意識を高め、健康のためにもっと積極的に医療に関わっていけるような教育ツールをデザインすることです。性感染症は女性の間でもタブーな問題で、気軽に他者に相談できません。また多くの女性は、治療のために自己投薬の経験があり、自らの健康に対して責任を負っています。微生物を身につけるという考えからバイオフィリアの概念を育てることは、より自然で効果の高い治療法を開発すると同時に、人々がサイエンスを通して身体との新たな関係性を築く可能性を広げます」。

このプロジェクトでは、衣類やアクセサリーが皮膚マイクロバイオーム(皮膚に住み着いている微生物ゲノム)の生態系バランスをとるファクターとなる。Future Floraは、自然をエンジニアリングするのではなく、人類が持つリソースと自然の関係性に着目したデザインを通し、人々がバイオハッキングの知識を使い、人類のライフスタイルをデザインする重要なステップの事例となり得るだろう。

アルス・エレクトロニカのPrix、Starts Prizeの過去の受賞作品を見るだけでも、人類が考えていかないといけない大事なテーマ、アプローチ方法にリーチすることができる。アートが社会、産業、教育の新たな形をどう形成していくのか? 最終回では、フェスティバルの総合芸術監督Gerfried Stocker(ゲルフリート・ストッカー)、Future LabやArs Electronica Japan所属の小川秀明にインタビュー。世界を牽引するメディアアートフェスティバルの思想、そしてアルス・エレクトロニカが実践する社会とアートのエコシステムの形成について掘り下げる。![]()