各分野の、豊富な知見や知識がある人のもとを訪ね、多様な思考に触れつつ学びを得る「Perspectives」。今回のゲストは、香川県を走る「ことでん」代表の真鍋康正さん。経営破綻したローカル鉄道の再生を引き受けた父親とともにさまざまな取り組みを行い、ことでんを地域の人々に嫌われる存在から愛される存在へと様変わりさせた。人の気持ちを180°変えたそのコミュニケーションについて聞こうと、ソニーのコミュニケーションデザイナー木村奈知さんが高松に向かった。

▲真鍋康正(まなべ・やすまさ)/高松琴平電気鉄道(ことでん)代表取締役社長。1976年香川県高松市生まれ。一橋大学経済学部卒業後、コンサルティング会社、投資会社などを経て、2009年高松市に戻り、ことでん入社。14年より現職。ことでんバス、タクシー事業を手がけることでんサービスなど、グループ各社の代表を務める。Photo by Sayuki Inoue

▲琴平線の仏生山(ぶっしょうざん)駅にある本棚。駅から徒歩約12分の仏生山温泉が運営する。Photo by Sayuki Inoue

街に点在する多様さを取り込む

香川県高松市を走る「ことでん」は、3路線から成るローカル鉄道。琴平線の始発駅「高松築港駅」の一角では、今日も「ビアパブステーション」が営業している。2013年に開店したこの店は、各国のビールを取り揃える日本唯一の「駅ナカパブ」として知られる。ここから琴平線に乗り、15分ほど揺られた先の仏生山(ぶっしょうざん)駅には小さな本棚がある。乗客は電車を待つ間、好きな一冊を手にし、ベンチで読書をして過ごす。

ホーム上のパブと図書館は、電車の待ち時間を楽しめたらという地元の人々の企画を取り入れたもの。琴平線の運転間隔は15〜30分おき。長い待ち時間はローカル線の宿命ではあるものの、増発は難しい。「その時間をどうすれば楽しんでもらえるか」と真剣かつユーモアを交え、マイナス要素をプラスに転化させるのがことでん代表の真鍋康正さんのやり方だ。

▲高松築港駅のホーム上にあるビアパブステーション。ことでんオリジナルの地ビールも人気で、ラベルにはイルカのキャラクター「ことちゃん」がプリントされている。なぜイルカなのか。それは真鍋社長が「ことでんは、いるのか、いらないのか」と地域の人々に問うたときに「いらない」と言われたことを忘れないため。Photos by Sayuki Inoue

ソニーも近年、街にあるさまざまな場を社内に取り入れ始めた。本社13階にある「THE FARM」は18年2月にオープン。「農園」と名づけたこのカフェは、新潟県越後湯沢にある宿泊施設「里山十帖」の協力のもと、食材を現地から毎日運び込み、旬の味を提供する。5階「PORT」は、グループ社員が集まり学びを持ち帰る、社員の成長の舞台だ。ブースをガラス張りにしたのは、どんな研修やイベントが行われているかを気にしてもらいたいから。興味を引くきっかけをつくり、研修をより能動的なものに変えたい狙いがある。12階の社員食堂には本棚を設け、トークイベントも開催できる中庭のような場所へと役割を変えた。

▲写真上は、東京・品川のソニー本社ビルにある里山十帖から食材が運び込まれる「THE FARM」。下の「PORT」は可動式の家具や什器を揃え、研修やイベントといったさまざまな用途にあわせて姿を変える。

これらの取り組みは、「ソニーシティ」と呼ばれる東京・品川のソニー本社ビルの役割を再定義する「S-ityプロジェクト」の一環だ。主導するのはコミュニケーションデザイナーの木村奈知さん。CityのCをSonyのSに置き換えたプロジェクトは、総務の仲間たち数名で立ち上げた。「社員がワクワクした気持ちで仕事をし、ソニーらしさを醸成することを目指した取り組みです。今では数十名の社員が参加する、大きなプロジェクトに成長しました」と言う。街になぞらえた多様な場を設けることで、社内活性の原動力にしようという考えだ。

▲木村奈知(きむら・なち)/ソニー株式会社クリエイティブセンター コミュニケーションデザイングループのデザインマネージャー。1977年兵庫県生まれ。アメリカのデザイン事務所などを経て、2003年ソニーに入社。主にコーポレートブランディングに携わり、近年はソニー本社ビルのリニューアルプロジェクトのリーダーも務める。Photo by Sayuki Inoue

▲本棚があり、トークイベントも開けるソニー本社ビル12階の社員食堂。後日、ここで真鍋社長を迎えたトークイベントを実施。その模様はSony Design Websiteまで。

アイデアが出やすい雰囲気とは?

ことでんの真鍋さんは、鉄道会社の社長でありながら、地元のイベントや小さな飲み会などの誘いをできるだけ断らないようにしている。自ら距離を縮めようとすることが、周囲に受け入れられ、溶け込むための第一歩と知っているからだ。その甲斐あってか、「『一緒にこんなことをやりたい』といったアイデアが自然と寄せられるようになりました」と話す。

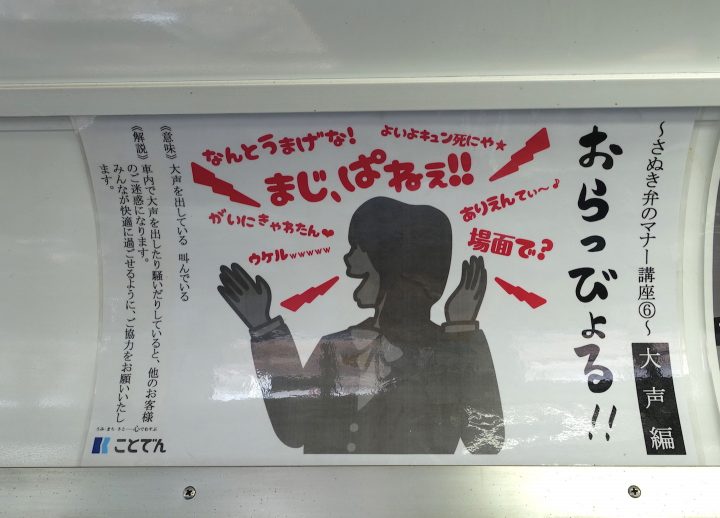

最近は、若い社員からもアイデアが出るようになってきた。車内に掲示された「さぬき弁のマナー講座」は、「ぐるりみてんまい!!(周りをみてみなさい)」など、地元でも使われないディープな讃岐弁を紹介する。真鍋さんは、「乗車マナー改善を訴えるポスターはあまり読まれないので、香川に住んでいる人にも『そんな方言知らんよ』と突っ込まれる内容にしました。違和感を伴ったコミュニケーションで、少しでも興味を持ってもらえるように」と話す。

▲ことでん車内に掲示された「さぬき弁のマナー講座」は、地元でも使われることのないディープな讃岐弁。注目度が格段にアップした。

そして、「例えば、大勢が参加する会議ってそもそも意見を出しにくいものなので、アイデアをいつでも受け入れるという雰囲気づくりを日頃から心がける。すると、そのうちメールや立ち話を通じてアイデアが届くようになる。ようやく、若い世代がものを言いやすい会社になってきたと思います」。社長自ら率先して、実現させてきたさまざまな取り組みが「新しいことをやってもいい」という強いメッセージとなり、新たな企業文化を築きつつある。

取り組みを重ねるごとに、以前の「古い」「汚い」「かたい」という負のイメージが払拭され、次第に「面白い」「親しみやすい」存在に変わってきたことでん。ユーモアを交え、興味を引き、目線は常に同じ高さで、地域に愛される存在に。日々の利用に直結するローカル鉄道のコミュケーションは、いつもシンプルで等身大だ。(文/廣川淳哉)![]()

もうひとつの「Perspectives」ストーリーでは、ふたりの出会いをきっかけに生まれた、次なる展開をご紹介します。詳細はSony Design Websiteをご覧ください。

▲ことでんは琴平線、志度線、長尾線の3路線。写真は琴平線の車内にて。Photo by Sayuki Inoue