REPORT | アート / 展覧会

2018.11.13 10:56

世界最大のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」が、オーストリア・リンツで2018年9月6日(木)から10日にわたって開催された。今年は「ERROR–THE ART OF IMPERFECTION」をテーマに600を超えるイベントが繰り広げられ、過去最大の来場者数約10万5000人を記録。約40年の歴史を誇る、世界を牽引しつづけるアートフェスティバルの様子をレポートする。

未来をつくるエラーとは何か?

「どの時点において、エラーは間違い、失敗と見なされるのか?

いったい何が、エラーを前例のない革新的なアイデアや発明の種へと導くのか?

いつエラーが見落とされ、いつエラーは意図的な欺きやフェイクになるのか?

エラーは、私たちの予想との不一致を意味し、基準値からの逸脱である。

しかし、何がこの世界の基準であり、誰がその基準を定めるのか?

エラーが間違いである必要などない。

むしろ、エラーはある種のチャンスになり得る可能性を秘めているのだ!」

アーティスティックディレクター、Gerfried Stocker(ゲルフリート・ストッカー)は2018年のテーマ「ERROR–THE ART OF IMPERFECTION」に対し、このような声明を掲げた。

▲Gerfried Stocker/©️Tom Mesic

▲©️Tom Mesic

デジタル社会の実現の裏で何かが間違っていたのではないかという印象を強く抱かせるこのテーマ。あらゆる生物の共通祖先であるLUCAが、350万年前にホモサピエンスになる過程で、いったいどのくらいのエラーが起こり、それが進化を促したのだろうか。人類はエラーから何を学び、どんなエラーを起こすことができるのか。社会変革のきっかけとなるような視点に、今年のアルス・エレクトロニカは焦点を絞っていた。

アーティストが読み解くエラー

今年は、世界54カ国から総勢1,300組以上のアーティスト、サイエンティスト、テクノロジスト、起業家、アクティビストが参加し、展示やワークショップ、パフォーマンス、トークカンファレンスを繰り広げた。

会場は、エキシビションのエリア、受賞作品エリア、企業とのコラボレーションプロジェクト、大学の研究室による展示エリアに大きく分かれている。レポート第1回では、まず全体の中から4組のアーティストを紹介したい。

▲©️Tom Mesic

▲Azathot (from the 7 Configurations)/Marco Donnarumma (DE/IT), Margherita Pevere (DE)/©️vog.photo

▲Give my creation…Life!/Susana Ballesteros (ES), Jano Montañés (ES)/©️Susana Ballesteros, Jano Montañés

▲SAY_SUPERSTRINGS/dastrio (KR/DE), OUCHHH (TR)/©️vog.photo

デジタル経済の闇から生まれる新しい社会保障モデル

Facebookが有していた8,700万人分の個人データが第三者に不正に渡され、2016年のアメリカ大統領選でトランプ陣営が使用したという報道は世間を賑わした。

ビッグデータ収集のため、テックジャイアントと呼ばれるような企業と政府が手を結び、市民の個人情報を取引し、世論を操作する例は少なくない。ヨーロッパでは今年5月に個人情報の保護を規定するGDPR(EU一般データ保護規則)が施行されるなど、プライバシーの保護、分散型ネットワークへの関心はますます高まっている。

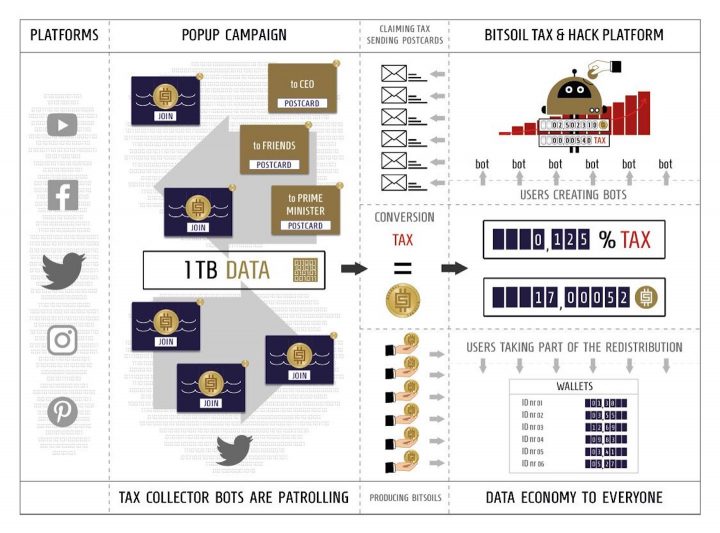

▲BitSoil Popup Tax & Hack Campaign: LarbitsSisters (BE)/©️larbitslab

インタラクティブ・アート部門のゴールデン・ニカ(グランプリ)を受賞したベルギーを拠点とするアーティストデュオLarbitsSistersによる、「BitSoil Popup Tax & Hack Campaign」は、データを現代の新しい資源=油田と捉え、テックジャイアントへの富の集中に対する仮想的な徴税システムのプロジェクトだ。

BitSoilは、インターネット上の匿名の人々によって毎日生成されるデータを独自に構築するシステム。特に面白いのは、インターネットユーザーの行動が生み出す価値を利用するTwitter、Amazon、Facebook、AppleといったテックジャイアントのCEOのTwitterアカウントに、BitREPUBLICの参加者は他者と力を合わせて税申告ができるという点。収集された税金は、参加者間で再分配されるという仕組みだ。

LarbitsSistersは言う。「このキャンペーンを始めたのは、2015年にブリュッセルに構える自分たちのスタジオ前の公園で起こった、移民と国家の対立がきっかけでした。移民たちは、国家やEUが提供する支配的な社会保障制度の外にいて、とても不安定な立場。同時に、インターネット上の匿名の群衆によって毎日つくられる膨大なデジタル資産が、不当に大手インターネット企業の手に集中していく現状を見ていました。このふたつの異なる不均衡を是正するような代替的な社会保障モデルを考えはじめ、eu4youというプロジェクトを立ち上げ、BitREPUBLICとBitSoil Popup Tax&Hackというキャンペーンが生まれたのです」。

▲BitSoil Popup Tax & Hack Campaign/LarbitsSisters (BE)/©️larbitslab

まだキャンペーン自体は大きく広まってはいないものの、ビッグデータが持つ歪みを逆手にとる取り組みは興味深い。インターネットユーザーによって生成される価値あるデータ、そのデータから莫大な富を得るデジタル経済に潜む黒い金を、人種、国籍、教育、ジェンダーなどにかかわらず、すべての人々のためのバーチャル社会保障制度の基礎を築くために応用できれば、それは国家や国境を超えていく可能性を秘めているだろう。

エラーの連続から生まれる予測不可能なサウンドパフォーマンス

第14回と第16回文化庁メディア芸術祭でも大賞に輝いたスイス出身のアーティストデュオCod.Act。建築と機械工学を専門とするMichel DÉCOSTERD(ミシェル・デコステルド)とサウンドアーティストのAndré DÉCOSTERD(アンドレ・デコステルド)によるサウンドパフォーマンス「πTon」はフェスティバルでの注目のひとつだった。

会場の真ん中に佇む巨大な黒い塊。その塊の四方にはスピーカーを持った4人の人間が立っている。黒い塊はまるで大蛇のように動き、その動きに合わせてスピーカーが音を拾い、会場内には予測不可能なサウンドが轟く。正体不明の神、あるいは悪魔のような塊を囲んだ儀式を彷彿とさせるこのパフォーマンス。彼らはこの巨大な塊をマスター(主役)と呼ぶ。

▲πTon/Cod.Act (CH)/©️Xavier Voirol

マスターはゴム製チューブでつくられ、内蔵された4つのモーターのみで動いているという。彼らはシンプルな仕掛けを複雑な現象へと変容させる。壮大な世界が生まれる背景には、いったいどのようなプロセスやコンセプトがあるのか、ミシェルに尋ねた。

「コンセプト? 僕たちはいつもコンセプトをあまり考えないんだ(笑)。君や他の人たちはマスターに関して、ヘビや神、あるいは悪魔ように見えると言ったし、過去の作品でも蜘蛛のように見えるといったコメントをもらったんだけど、僕たちは動物や昆虫、神話を研究しているわけではないし、壮大なテーマを掲げているつもりもないんだ」。

ミシェルによる機械のリサーチからアイデアの源泉となるような物理的な動きを発見するという。コンセプトやストーリーから作品を考えることはなく、物理的な動きの発見から、音と動き、それらの相互作用の可能性を洞察していく。マスターの動きは予測不可能で、ときに暴れ、ときにモーターが壊れても動き続けることがあるそうだ。かと思えば、穏やかに静かな動作のときもあるという。こうした自然のように予測できない動きに合わせて、人間が持つスピーカーとマスターに設置されたセンサーが呼応し、音が生成されていく。

サウンドアーティストのアンドレは言う。「今回のインスタレーションでは僕が作曲や指揮をしているわけじゃない。音楽家にとっては、驚きの体験の連続、まさにエラーから生まれるサウンドパフォーマンスだよ」。

πTonのインスタレーションでは、巨大な塊がマスター(主役)で、私たち人間はその動きの周りでただ立ち尽くす傍観者となった。

▲πTon/Cod.Act (CH)/©️Tom Mesic

ディストピアを生きる究極の生命体とは?

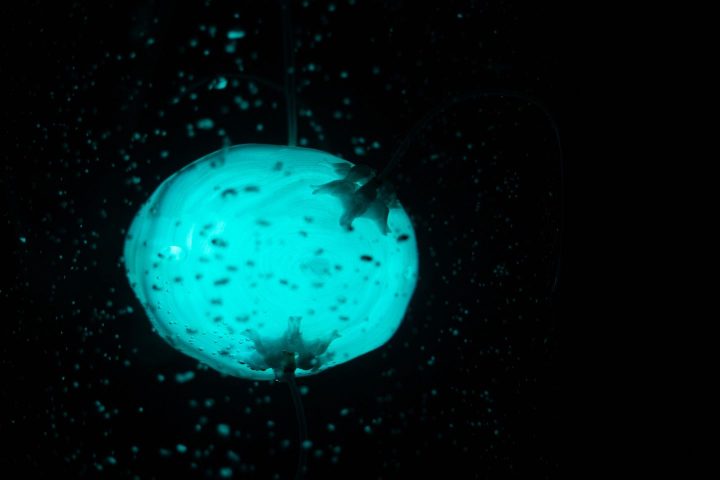

ポスト・シンギュラリティ、ポスト気候変動によって起こる未来の“生命”とは何かを探るリサーチプロジェクトが「ArchaeaBot」。

英国を拠点に、バイオサイエンス、医学、テクノロジーを用いて微生物の世界と人類の関係を研究するアーティストAnna Dumitriu(アンナ・デュミットリウ)とインタラクティブアート、ビデオアート、パフォーミングアートの領域で活動するAlex May(アレックス・メイ)が手がけるインスタレーションは、機械学習と人工知能技術を組み合わせ、地球上で最も古い形態の生物と言われる単細胞微生物群アーキア(古細菌)の研究結果をベースにした水中ロボットのプロトタイプだ。

▲ArchaeaBot/Anna Dumitriu (GB), Alex May (GB)/©️Martin Hieslmair

このインスタレーションでは、アーキアが尾を使って“食べ物”を探すために動き回るメカニズムを観察することができる。「高温で酸性環境を愛するアーキアを研究するなかで、人類が原因で引き起こされる気候変動、汚染環境に適応する生命体というアイデアが生まれ、大学の研究所との共同リサーチを経て、今回のプロトタイプが完成しました。まだプロジェクトはスタート段階。ディストピアのなかで生きる“究極の生命体”とは何かをテーマに研究は続きます」とアーティストのふたり。

スペキュラティブな視点から生まれたアートワークは、私たちの想像の扉を開いて新たな示唆を提唱するのに長けるが、このプロジェクトのいちばん面白いところは、実際にプロトタイプ制作の過程で多数の社会実装につながる研究やプロジェクトが派生していることだ。

例えば、共同研究者のひとりである低温顕微鏡学者、Amanda Wilson(アマンダ・ウィルソン)は、アーキアの構造からDNAの小さなドリルを開発し、病気治療のための細胞掘削を研究する。さまざまな大学の研究室、医療団体、AIやバイオサイエンスのアーティストが関わる、このプロジェクトの今後が楽しみである。

▲ArchaeaBot/Anna Dumitriu (GB), Alex May (GB)/©️Vanessa Graf

植民地化で失われた楽園世界を浮遊する

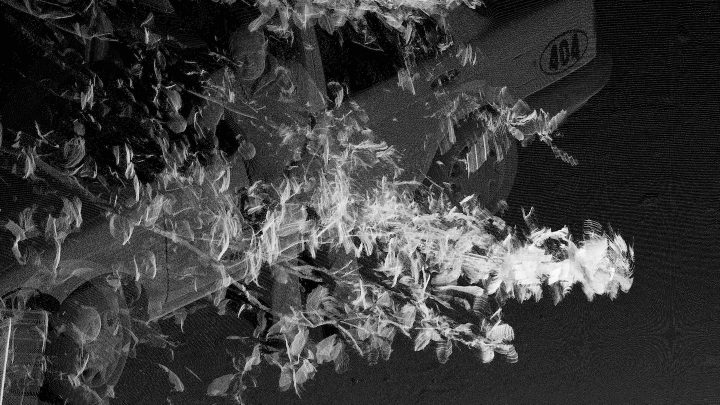

コンピュータ・アニメーション部門でゴールデン・ニカを受賞したフランスのデジタル映像作家Mathilde Lavenne(マチルダ・ラベンヌ)による「TROPICS」は、熱帯のメキシコシティ近くにある農場の歴史を3Dスキャナーとコンピュータアニメーションでつくり上げた映像作品。

▲TROPICS/Mathilde Lavenne (FR)/©️Mathilde Lavenne

きっかけは彼女がCasa Proal財団とのプロジェクトのために、メキシコシティから数時間ほどの熱帯地域に数カ月間にわたり滞在したことだった。

Lavenneは現地で、考古学的なフィールドリサーチを行い、その土地を建築・エンジニアリング分野で既設構造物のデータ取得や3次元視覚化のために使われるFaroスキャナーを使いて、原住民の住んでいた土地のさまざまな箇所をデータ化。風景を3次元でレンダリングし、コンピュータアニメーションの世界に落とし込んでいった。

現在の暮らしのなかに考古学的観点、天文学的観点から導き出した、失われた原住民の暮らしや歴史、文化がレイヤーとなって重ねられた空間を、鑑賞する私たちは浮遊する。

Lavenneは作品制作の背景をこのように語った。「宇宙とつながる星座や神話の世界を彷彿とさせる、白と黒の繊細な粒子と線で表現した重力のない世界が映し出されます。描き出したイメージは3Dレンダリングされた物質の構造に浸透し、まるでゴースト的な空気をまとっています。それが西洋の支配下で消えていったメキシコの歴史や文化、原住民の声といった目には見えない失われた楽園のストーリーとなり、人々の記憶に到達するのです」。

▲TROPICS/Mathilde Lavenne (FR)/©️Mathilde Lavenne

人類が抱える問題は多岐にわたる。植民地、ビッグデータ、ポスト・シンギュラリティ、ポスト気候変動といった課題とエラーとの関連性を、さまざまな領域のアプローチから解き明かし、ときに提案する作品の数々が今年のフェスティバルで注目を集めた。次回は、各エキシビションエリアごとのプロジェクトを紹介していきたい。![]()