REPORT | 展覧会

2018.04.18 13:54

▲照明、配置、導線など、作品ひとつひとつにしっかり向き合うことのできる空間だった。

2018年の卒業制作展のうち、首都圏の学外展を中心にレポートするシリーズ。それぞれの大学、学部、コース、そして今の時代の学生たちの特徴や雰囲気を伝えていく。

シリーズ最終回の12回目は、2018年2月23日(金)〜26日(月)の4日間、東京都美術館で開催された、京都造形芸術大学の選抜卒業制作展「シュレディンガーの猫」。キャッチコピーの「これまでの芸術大学の卒業制作展のあり方を問い直す展覧会」が示す通り、従来の「卒展」とは一線を画するものだった。

開催にあたり、国内外でキュレーターとして活躍する同大学大学院芸術研究科の片岡真実教授が、24組30名の学生を作品制作段階から選出。展示までの約半年間、キュレーターとクリエイターという関係のもと、制作を進めてきた。学生たちとの対話を通して、作品の無駄や装飾を省き、アイデアの本質がより明快に、浮き彫りになるようにアドバイスを繰り返してきたという。

今回の卒展について片岡教授は、「単なる個々の成果発表ではなく、より広い社会との接点としての『展覧会』というプラットホームであることを意識してもらいました」と話す。作品の制作意図や文脈は、ひとりにひとつあてがわれたテーブル上でプレゼンテーションされ、最終アウトプットに至るまでのプロセスがわかるようになっていた。鑑賞者が作品そのものに集中できるように、照明の当て方やキャプションの配置、空間構成までこだわり、学生展示とは思えない完成度を感じさせた。

国内外で数多くの作家と関わる片岡教授は、「世界各地の若い世代が発信する切実なメッセージに比べて、日本ではより内省的、個人的な狭い問題意識にとどまっているものが目立つように感じます」と課題を述べる。政治、経済、情報などがグローバルにつながる現代社会では、難民問題や経済摩擦といった、さまざまな歪みが生じている。そうしたなかで「世界をより俯瞰的、包括的に見つめ、何を提示するか、芸術活動の意義が問われます」と、日本のこれからの芸術のあり方を提起する。

責任を持ってつくり出す

選抜された学生たちの所属やバックグラウンドはさまざまだ。油絵や彫刻などファインアートの領域から、キャラクターデザインやCG、またプロダクトデザインや情報デザイン、工芸を学んだ学生もいる。今回は会場で直接取材できた4作品を紹介する。

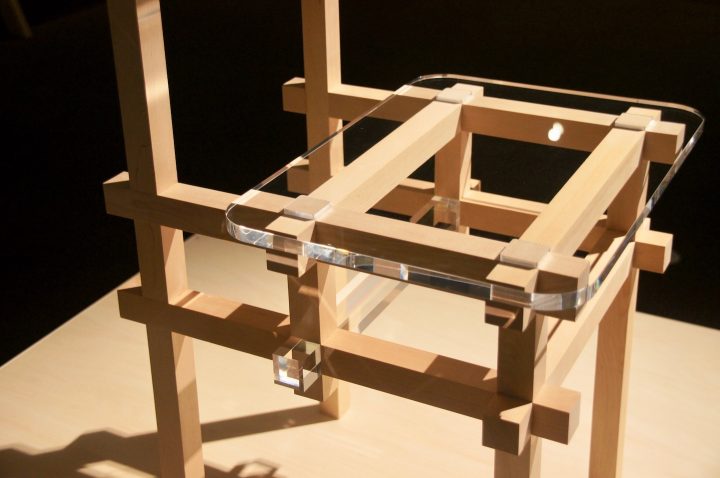

安藤成利さんは「High Light Chair」と題した椅子を制作した。日本で古くから用いられてきた、組み木や楔(くさび)という、ビスや接着剤を使わない技術は、木工家具の魅力のひとつだ。安藤さんは構造そのものの美しさを伝えたいと考え、木材をアクリル素材と組む合わせることを試みた。座面と構造の一部に透明アクリルを用いることで、これまで見えなかった組み木の構造を見ることができる。新しい木工家具の魅力に気づかせてくれる作品だ。

▲「今回は『四方十字組』という構造を採用しました。技術の鍛錬や、構造の面白さをアピールする組みと言われています」と安藤成利さん。

▲使用した木材はベイツガ。この組み方は通常、寺社仏閣に使われるという。

天井から吊られたオブジェは、すべて六角形のパーツを組み合わせて成り立っている。同大学大学院で学ぶAlifa Rasyida Ahmadさんは、縫製しなくてもサイズや形状が変えられるテキスタイルの構造を考案した。「’stymyɘlɘs」と名づけられたこの作品は、日本で出会った「折型」や、カゴやザルの六つ目編みの模様、千羽鶴の構造など、さまざまな技術がヒントになっているという。さらに、故郷インドネシアの伝統的な組みの技術と合わせて、今回の作品に至った。文化が交錯することで生まれた構造だ。

▲もともと折り紙にも興味があったというAlifa Rasyida Ahmadさん。「例えば千羽鶴は、ひとつひとつ折り鶴をつなげていくことで、大きな作品になる。さまざまな要素をヒントにしています」と話す。

▲つなげ方によって現れる模様も変わる。実験中に制作した他のパーツも展示されていた。

稲田光佑さんは、ドーナツ型のつり革を使った、ミスタードーナツの広告プロモーションを提案した。大学では、人の五感を刺激して、感覚的に誘導できる広告企画を学んだという。今回の作品名は「つり革とIoT・新しい広告の形」。「遊びを広告化する」ことをテーマに、つり革を掴む人の姿が写真で撮られ、SNSでシェアされて広がるように意図した。自身でドーナツの型を起こして制作し、実際に企業からの許可も得て展示したという。

▲SNSで大きな反響があった作品。「つり革を触れない小さい子を、両親が抱っこして触らせている姿を見かけました。ミスタードーナツはファミリー層がターゲットなので、そういうシーンも合っているかなと思います」(稲田光佑さん)。

▲プロセスを説明するテーブル。 型もすべて自作した。大学入学前に先生から「デザインは身の回りにある」と聞き、最初に思いついたのが「つり革をドーナツにしたら広告になるのでは」というアイデアだったそうだ。4年間かけて技術を身につけて、提案に至った。

会場最後の展示は、服部滋樹教授が率いる「Hattori Studio」のリサーチをまとめた空間。「暮らしの手がかり」と題して、日々の生活を豊かにする7名のメンバーによるアイデアが並んだ。会場では仲 勇気さんと吉椿千紘さんから話を聞いた。

このプログラムは、4年生の1年間、前期と後期に分けて活動した。前期は全員で、社会の現状をリサーチ。人口、食料、エネルギー、工業、そして経済の5つのカテゴリーに分け、データ化されたものを観察するなかで、これからの未来を考える動画をまとめた。 後期は、前期の社会全体に対する調査を踏まえて、自分たちの身の回りに、その現状を置き換えて考察。展示ではそれを再構成し、つながりを与えて提示している。

仲さんは、捨てられゆく空き缶に琺瑯加工を施し、日用品として再生可能な方法を提案した。一人暮らしを始める際に母からもらったミルクパンから、琺瑯加工に興味をもったそうだ。過去に遡ると、琺瑯は古代エジプトのツタンカーメンのマスクにも用いられており、長い歴史を人類とともに歩んできた技術であることがわかった。琺瑯加工技術の多様な歴史から、改めてものの新しい価値を生み出せるのではないかと考えた。

吉椿さんは福留明莉さんとともに、食に関するワークショップを開催した。近年、コンビニやスーパーの惣菜など、便利に手軽に食べられるものが溢れている。しかし、それに疑問を持ち、食について深く考察。京都の大文字山に登るワークショップでは、山に詳しい人に話を聞きながら、自分たちで野草や木の実を採って食べてみたそうだ。最初は食べることを拒む参加者も多かったというが、「普段食べている惣菜でも、パッケージの裏を見れば知らない原材料がたくさん入っています。よく知らないものを日々食べているのに、山の食材は食べない。その矛盾に考えさせられました」と吉椿さんは話す。

▲仲 勇気さん(左)と吉椿千紘さん。仲さんは「片岡先生からは『来場者がいい気分で外に出ていけるような空間にしてください』と言われました」と語る。

▲琺瑯加工は、美術品、装飾品、工芸品と長い変遷を踏まえ、現在の工業製品に行き着いたそうだ。

▲山ではクレソンなども採れた。吉椿さんは「食べてみるととても苦かったり、棘が刺さって痛かったりと、自分たちで試して、考えて、確かめる行為は食にも重要なのではないか」と気づいたそうだ。

展覧会とは芸術的充足感を与えるもの

「学生らしさ」というと、自由で縛られない、しかしどこか完璧すぎないものを想像する人も多いかもしれない。しかし、今年初めて開催された東京展は、まさにひとつの完成された展覧会であり、学生であってもひとりのクリエイターであることを再確認させてくれる場でもあった。それは片岡教授の言う、「体験を通して、何らかの気づきや心の動きを伴う、芸術的充足感が求められる」状態なのだろう。実際、日本の卒業制作展には珍しく、企業や美術、デザイン関係者から、直接問い合わせのあった学生が少なからずいたそうだ。

片岡教授は今回の展覧会に関して、「これからの時代を生きる人たちが、自身の生活のためだけではなく、より大きく多様な世界のあり方を学び、そこでどのような貢献ができるかを、芸術大学を卒業するにあたって考えてみても良いのではないか、という提案でした」と話す。ハイレベルな展示を学生時に体験することについては、「私自身が展覧会づくりにクオリティを求めています。より高いレベルを求めることは、人生のあらゆる時点において意義や必然性を問うことにもつながるのではないかと考えています」と包括した。

来年以降もこの形式の展覧会を継続するという。学生展に一石を投じる場がどのように発展するのか、また他の学生展にどのような影響を与えるのか、これからも注目していきたい。![]()

ーー【卒展2018】は今回が最終回です。大学関係者のみなさま、来年度の情報をお待ちしております。

京都造形芸術大学 選抜卒業制作展「シュレディンガーの猫」

- 会期

- 2018年2月23日(金)〜26日(月)

- 会場

- 東京都美術館1階(第2展示室・第3展示室)

- 詳細

- https://www.kyoto-art.ac.jp/kuadannual/