REPORT | 展覧会

2018.04.05 19:05

▲和田教授と、左から展示の企画運営を担当した高山直人さん、稲橋ひなのさん、矢澤なつきさん。

2018年の卒業制作展のうち、首都圏の学外展を中心にレポートするシリーズ。それぞれの大学、学部、コース、そして今の時代の学生たちの特徴や雰囲気を伝えていく。

シリーズ7回目は、2018年3月2日(金)〜4日(日)までの3日間、みなとみらいのBankART Studio NYKで開催された、多摩美術大学生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻の卒業制作・修了制作展2018「 “What’s up?”」。大学院生5名を含む計71名の集大成となる作品が展示された。

将来にリアリティを与えるために

展示は3名の学生が中心となって企画・運営された。今年のテーマである“What’s Up?”は、気軽に呼びかけられる挨拶をイメージしたという。企画メンバーのひとりの稲橋ひなのさんは、「作品を並べるだけでなく、来ていただいた方と積極的にコミュニケーションを取りたいと考えました。学生には、なるべく作品の近くにいるようにしてもらったんです」と話してくれた。

▲展示のレイアウトやコンセプトはすべて学生が担当。BankART Studio NYKでの発表は会場閉鎖のため今年で最後。

学科長の和田達也教授が強く掲げるのは、「自立のための教育」。就職は、自立のひとつの形にすぎない。そのため海外の大学や大学院への進学も積極的に勧めており、今年も留学準備中の学生が数人いるという。将来を見据えた学校生活を送ることを学生たちに意識してもらうため、学生が企業と関わるカリキュラムが多いことも特徴的だ。和田教授は、「就職率という言葉はあまり使いたくない。『自立率100%』がこの学科の目指すこと。自分のデザインが社会とつながるということを早いうちから意識するのは、将来にリアリティを与えるうえで重要です」と話した。

ものの新しい価値をつくる

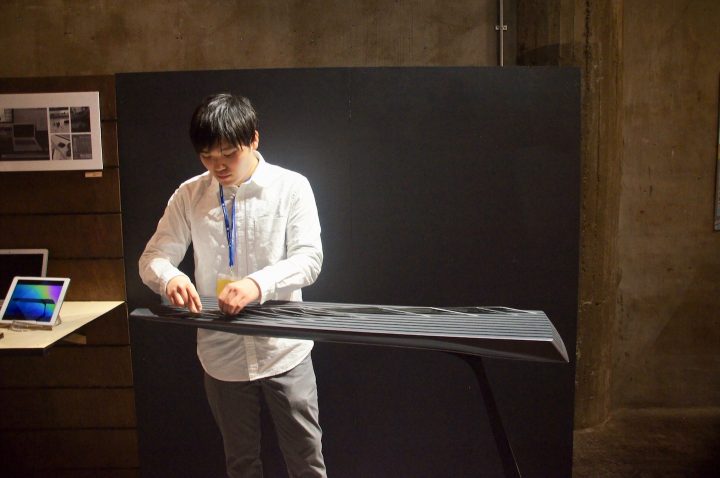

神崎友汰さんは箏(そう)の所作を取り入れた新しい電子楽器「The Emotion of Sound」を提案した。幼少期から箏を習っていたという神崎さんは、近年表舞台から姿を消しつつある伝統楽器の魅力を、次世代にも伝えたいと考えた。しかし、ただ箏を電子化したわけではない。「調弦」という、演奏前に音程を調整する所作そのものを演奏と捉え、弦の代わりにプレートを弾いた振動をセンサーが感知して音が鳴る仕組みとなっている。箏特有の魅力を失わず、若い人にも魅力を感じてもらえるようなデザインを心がけた、今年度の最優秀作品だ。

▲神崎友汰さんの「The Emotion of Sound」は、未来的なメタリックな外観。センサー部分にはArduinoが用いられ、実際に演奏が可能。

▲従来の箏とは異なり、動作が見えやすいように、立って演奏をする。会期中には演奏のパフォーマンスも行った。

▲会場には大量のプロトタイプも展示。

矢澤なつきさんは、「Pen Map」という、手記の共有を目的としたSNSを提案した。記録の共有はするが、交流は行わないことが特徴だ。手帳に書くように自身の考えや思いをしたためると同時に、他の人が書いたものを読むことで、自身の考えを整えることを目的としている。自らの半生を振り返ったり、これからの目標を立てやすくなったりするなど、就活中や定年退職前といった人生の節目に使ってもらうことを想定している。第2スタジオとソフトバンクによる産学共同研究の一環として進められた。

▲「手書きにこだわったのは、その人の性格が滲み出てくるから。例えば、鉛筆で書いたとき、消しゴムで消すのか、斜線で消すのかでも、性格の違いが見えて面白いです」と矢澤なつきさん。

▲通常、タッチペンは一種類であることが多いが、アナログの書き味に近い外観をもたせることで、より直感的にツールを選ぶことができる。

ものづくりのルーツを研究していた石川吉雄さんは、「量産と個体差」というタイトルで不均一な形の椅子を制作。量産品では金属などの型を用いるが、石川さんは布製の柔らかい型に発泡ウレタンを流すことで、あえて微妙にひとつひとつ形が異なる椅子を制作した。

多くの工業製品は均質を目指して製造されているが、かつてはひとつひとつ人が手でつくり出していた。物の個体差が愛着を感じられる要素だったのではないかと石川さんは考えた。「個性ある量産品」という、一見矛盾するものに挑んだ作品だ。

▲「全く同じではないが、だいたい一緒の形状。でも、自分ではどれがいつ、つくったものかわかります」と石川吉雄さん。

▲コンセプトの押し付けではなく、無理なく愛着の生まれるプロダクトになってほしい、という謙虚さも感じられた。

社会と関わるプロダクト

曹永紗世さんは、訪問介護の現場で使用する新しい情報端末、AIスピーカーならぬAI「リスナー」を提案した。「Listell」と名づけられたプロダクトは、高齢者を中心とした利用者の自宅に取り付けて使用する。訪問介護では、ひとりの利用者に対して、複数の介護士がローテーションで対応することが一般的だ。そのため共有できる情報量に限界があり、細かなものは見過ごされがちだった。このプロダクトは「夕飯」や「お風呂」などの会話中のキーワードを認識し、自動的に記録を蓄積する。サービスの質の向上が狙えるだけでなく、小さな記録を残す手間を省くことができるため、介護士の負担も軽減できるだろう。

▲「AIスピーカーではなく、聞き上手なプロダクト」と曹永紗世さん。トレンド感のあるプロダクトをそのまま利用するのではなく、必要な要素を考えた。

▲自身で介護の現場を調べながら、丁寧に作品に落とし込んだ。

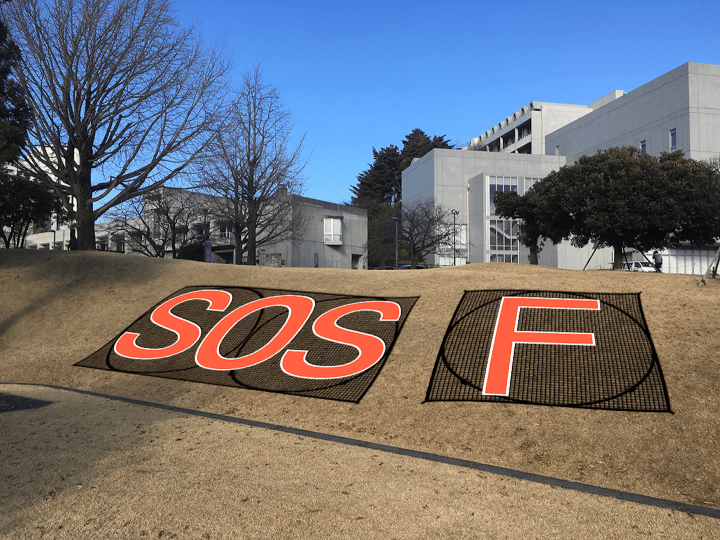

坂本良岳さんは、学校や職場などに設置する災害時用「対空信号キット」を開発した。震災時、隔絶されてしまった地域で、航空機などに向けた巨大なSOSの文字がグラウンドに書かれているのをテレビで見た人も少なくないと思う。しかし、大きな文字を書くのには時間と労力がかかり、また「SOS」だけでは、食糧が必要なのか、負傷者がいるのかといった情報は伝わらない。そこで、坂本さんは、簡単に広げることのできるSOSの救難信号と、国際民間航空機関で決められた「対空信号」により、意思を伝えることのできるキットを考えた。3.11以降、災害支援のためのプロダクトをデザインする学生は増えたが、すぐにでも実用化できそうな高い完成度で仕上げていた。

▲「社会のためになるものがつくりたかった」と話す坂本良岳さん。地震や台風など、自然災害の多い日本で暮らすからこそ気づける視点かもしれない。

▲誘目性のある蛍光オレンジのサインを反射材で囲み、さらに持ち手にはライトをつけるなど、発見率を向上させるためのアイデアが随所にある。

桝田大景さんが提案するのは、美大生向けの塗装処理に関する学習システム。モックアップ制作はプロダクトデザイナーにとってひじょうに重要なフェーズだが、現状はモデラーへの指示が苦手なデザイナーが多いと企業調査でわかった。そこで、桝田さんは「プロトタイピングの塗装処理におけるイメージ共有の潤滑化」と題し、塗装仕上げサンプルと実践のためのキットを制作した。美大生の段階で、最終的な塗装の仕上がりを自身で想定できるようになることを目的としている。

▲「関東圏の美大で塗装なら誰にも負けない」と自負する桝田大景さん。大学を越えて塗装を依頼されることも多くあったという(これまで紹介した他大学の作品の中にも、桝田さんが塗装したものがあるらしい)。

▲会場でも目を引いた、カラフルな大量のサンプルは、重ねることでオーバーコートのシミュレーションが可能。自動車がモチーフの形状は、面のネガとポジの起伏がわかりやすくなっている。

木下瑛彦さんは、都市部の水質汚染を抑制する機能を持ったパブリックスペース「Flo-let」を提案。屋根にはフィルターが入っており、排ガスなどで汚れた雨水を浄化してから地面に戻す仕組みとなっている。木下さんは卒業制作の前にロサンゼルスへ留学し、その間フィールドリサーチとして数週間をコスタリカで過ごした。現地で浄化・解毒作用のある植物の存在を知り、キノコや苔を天然のフィルターとしてプロダクトに生かすことを思いついたという。

▲「フィールドワークのテーマが『プロテクト』だったので、何を守るかを考えながら調査を進めました。そして、最終的に選んだのが、水や海を綺麗にすることでした」と木下瑛彦さん。

▲椅子はポンプになっている。人が座ると水がくみ上げられ、浄化された水はガラスの屋根をつたって地表へと戻る。水が綺麗になっていくプロセスを体感することができる。

現象をデザインする

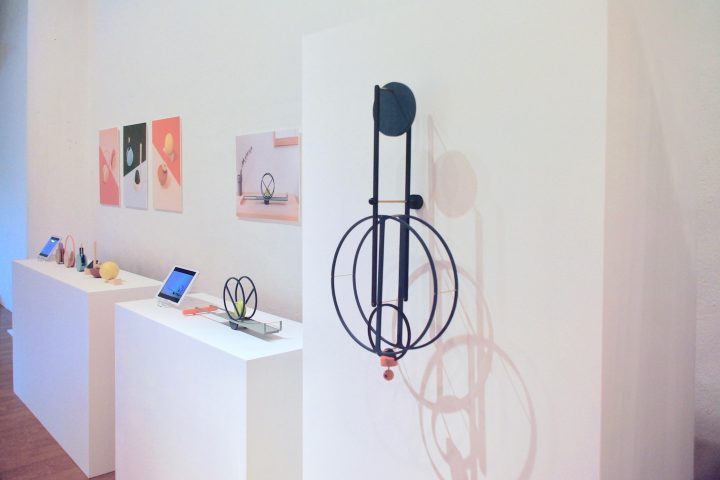

粥川青葉さんは「playingWithGravity」と題して、人が関わることで生まれる「動き」そのものをデザインした。機械制御された複雑な振る舞いではなく、ブラックボックス化されていない単純な原理だからこそ、動きの理由に思いを馳せることができる。人の取った何気ない行為が、空間に余韻を残してくれる作品だ。

▲「卒業制作では、動きが加わることによって起きる感情の変化を体験してもらいたくて、あえて形を与えず、動きだけの展示にした」と粥川青葉さんは話す。

▲そのほか、少し人が手を加えることで、予想もつかない動きを生み出すオブジェも複数制作した。

▲これまでに制作した作品と、卒業制作のムービー。先端についているマグネットを外すと、おもむろに三重振り子が動き出す。

姜英里さんは「ヴォカリーズ」という、人間の声を人工的に出す管楽器を制作した。きっかけは「声道模型」に出会ったこと。人の声の通り道である声道を物理的に模した実験器具で、上智大学理工学部の荒井隆行教授が研究をしている。この作品はオーボエと似た仕組みにより、リードに息を吹き込むことで「あいうえお」の声に似た音で演奏ができる。

▲「声道模型は人の声を可視化したもの。オーボエが吹ける人は演奏が上手で、自分はまだ練習中」と話す姜英里さん。※声道模型は上智大学理工学部情報理工学科の荒井隆行教授による研究。今回の作品は荒井教授の協力を得て制作した。

▲ヴォカリーズで演奏された動画。肉声とも機械音声とも違う不思議な音色を持つ。

▲声道模型を楽器にするために、さまざまなプロトタイプで構造を研究した。

ソーシャルインパクトを生み出す

「就職率の高い美術大学」と聞くと、企業受けのよい無難な作品ばかりが並ぶのではないかと考える人もいるかもしれない。しかし実際には、自身の足で調べ、何度も試作を重ね、徹底的にアウトプットにこだわった、プロのようにデザインすることを体現した卒業制作が多かった。

また、カーデザインを学ぶ学生がモビリティ以外の提案をしていたことや、社会にすぐ役立つ提案ではなく、「何に使えるかわからないけれど魅力的」というアイデアが多くあったことも印象的だった。それは、仕事としてのデザインを知ったからこそ、学生ひとりひとりが今社会に与えられる新しい価値に気づけた結果かもしれない。

「ソーシャルインパクトというのが、多摩美術大学プロダクトデザイン学科のテーマです。プロダクトデザイナーは独りよがりなものをつくってはいけない。社会的に意義のある提案をしようと学生にはずっと言い続けています」と和田教授は熱く語ってくれた。![]()

プロダクトデザイン専攻 卒業制作・修了制作展2018 “What’s up?”

- 会期

- 3月2日(金)~3月4日(日)

- 会場

- BankART Studio NYK

- 詳細

- http://tamapro2018.com