REPORT | 展覧会

2018.03.30 13:37

▲会場にはプロトタイプのほか、研究発表ポスターのような共通フォーマットのパネルが掲示されていた。

2018年の卒業制作展のうち、首都圏の学外展を中心にレポートするシリーズ。それぞれの大学、学部、コース、そして今の時代の学生たちの特徴や雰囲気を伝えていく。

シリーズ5回目は、2018年2月18日と19日に開催された、はこだて未来大学 情報デザインコースの卒業研究展「のぞく展」。会場は、内田洋行の本社内にある「ユビキタス協創広場CANVAS」で、10名の学生有志が企画・運営した。東京での展示は今年で3回目となる。

「関わり方」をデザインする

▲初日の2月18日には、函館の大雪で展示物が届かないトラブルがあったが、東京にいる卒業生の協力もあり開催にこぎつけたという。写真は2日目の様子。

他大学の卒展と最も異なるのは、卒業「制作」ではなく、卒業「研究」の展示であること。そのため本記事でも、作品名ではなく研究タイトルで紹介する。作品は基本的にすべて実働モックアップで、プログラミングも回路設計も、学生たちが自ら開発したものだ。

展示はこれまで紹介してきた美術大学に比べると、どこか学会発表のようなとっつきにくい雰囲気はあったが、デザイン思考に基づく、人とものとの新しい関わり方を披露していた。

同大学の柳 英克教授は「形のデザインを得意とする学生は多くないですが、すべて自分たちで手を動かしてモックアップを実装しています。学内にデジタルファブリケーション設備が揃っているため、プロトタイピングしながら、操作性や使い方そのものを考えていきます」と話した。

地域に根ざした提案

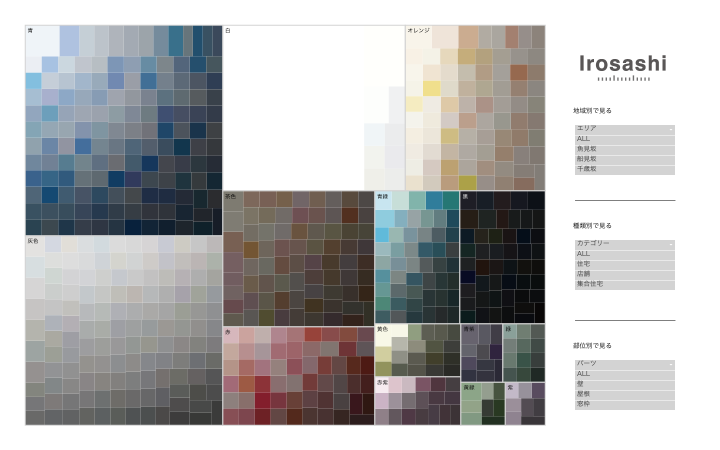

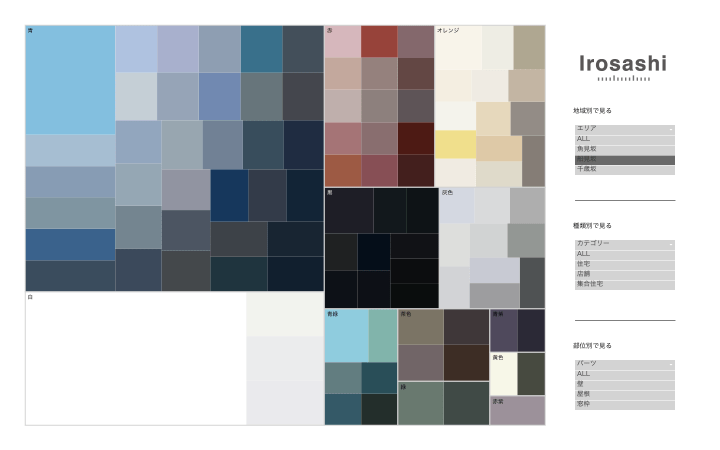

菊地遥太さんの研究は「都市景観の色データを視覚化するインタラクティブダイアグラム」。伝統的な建物が多い、函館市西部地区の都市景観を色で分類した。この地区の建物は1階が和風で2階が洋風という変わった外観が多く、壁面にはペンキで豊かな彩りが施されている。日本でも珍しい景観だが、地域では年々建て替えが進んでいる。これに疑問を感じた菊地さんは、地域の人々に興味を持ってもらうためのメディアをつくろうと「irosashi」を開発した。大学院に進学し、引き続き研究を行うという。

▲「かつては定期的に家の壁を塗り替えていたことがわかっています。娘の結婚のときには華やかな色に変えたりなどしていたそうです」と菊地遥太さん。

▲開発したインタラクティブダイアグラムの「irosashi」の操作画面。表示される色は、建物の写真を撮影し、スポイト機能で屋根、壁、窓枠から色を抽出して、目視で補正を加えた。

▲函館は坂道が多い街。「船見坂」などの名称を選択することで、そこにある建物に使用されている色のみを表示することができる。

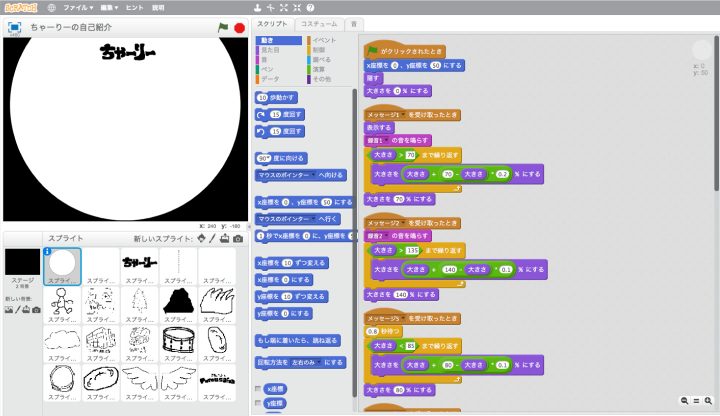

今回の東京展の代表者でもある飯塚昂大さんは「プログラミングワークショップにおけるプロジェクション・プレイの実践」と題して、小学生向けのプログラミングの学び方を提案した。

「プロジェクション・プレイ」とは、大きなスクリーンに制作したアニメーションを投影し、画面の内容に合わせて映像をつくった本人が演技するというもの。例えば、上から球が落ちてきたら痛がったり、手からビームを出したりと、個々のアニメーションに沿ってプログラミング言語の記述方法を学んでいく。

飯塚さんの所属研究室が函館市のIT育成事業に関わっていることから、プログラミング言語を使ったワークショップに興味を持ったという。これまで7回を実践し、参加者の約半数がリピーターとして通っているという。

▲「ラーメンズの小林賢太郎氏による映像を用いたコントに憧れて、卒業研究より前につくり始めた」という飯塚昂大さん。

▲使用しているのは、スクラッチという子ども向けのプログラミング言語。

新しいインターフェース

「情報デザインコースでは、2000年の大学開校時からインターフェースを研究しています」と柳教授は話すが、実は2000年は大手企業がUI部門や部署を立ち上げたときより、少し前にあたる。展示のなかには、18年間インターフェースを考えてきた大学ならではの提案もあった。

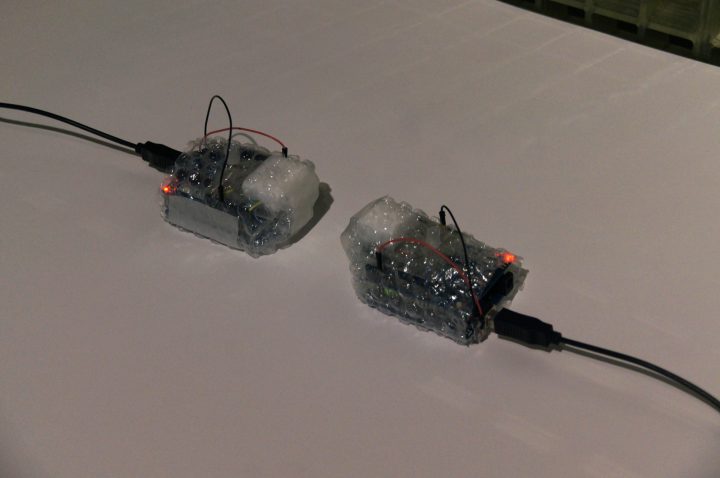

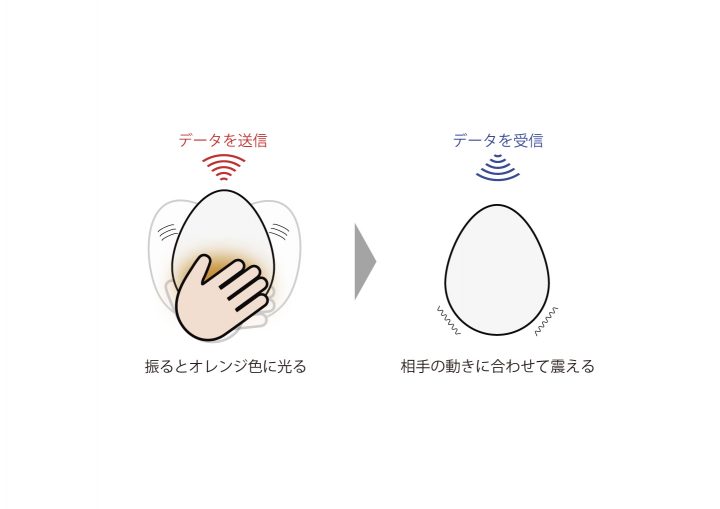

今野彩音さんは「MoCo:存在感を感じる遠隔地コミュニケーションシステムの提案」と題して、離れている人と「存在感」を共有するためのデバイスを制作。それぞれが同じデバイスを持ち、一方がそれを振ると、相手の持つ筐体も共振する。同時に振ると、より振動が強くなる趣向だ。

実験の参加者からは「相手がどんなことを思いながら振っているかを探りながら自分も手を動かすので、相手を思いやる気持ちが現れた」という感想が聞かれた。「より話したい、会いたいという言語コミュニケーションの促進になるのでは」と今野さんは話す。

▲「遠くにいる人と感覚的にコミュニケーションを図りたいと考えた」と今野彩音さん。

▲相手の存在感の高まりを感じ取ることが目的のため、皮膚感覚で伝わるものとして、振動でのコミュニケーションを考えたという。

▲実際に筆者が体験したところ、振動に「携帯電話の着信」というメタファーを感じた。意味のないLINEスタンプを送り合うような親しい者同士が、より抽象化されたコミュニケーションを選ぶ未来があるかもしれない。

中井崚日さんは「視覚障害者のための電子書籍リーダの設計と評価」として「HapTalker2.0」の設計と実装を行った。視覚障害のある人たちは音声を聞くことで読書をするが、未だ完成度の高いUIが存在しないことに中井さんは課題を感じていた。そこで、視覚障害のある人々と実験をしつつ、有用な機能や操作方法を探った。

特に問題なのは「どこまで読んだか」がすぐわからないこと。そのため、まず3種類の操作方法を実装した。ひとつ目は、画面に直線を描いて操作する「直線型」。ふたつ目はダイヤルを回すような動作をして、先に進む「ダイヤル型」、3つ目はハードウエアそのものを回すと次の行に進む「ドアノブ型」。最終的には直線型の操作方法が最も高い評価を得たという。ほかにはしおり機能や付箋機能も実装。今までなかったことが不思議なくらい、完成度の高いUIだと感じた。

▲現在は全盲の人を対象にしているが、今後は弱視、あるいは晴眼者も含めて、ユーザーを広げていきたいと中井崚日さんは話す。

▲「しおり機能」は、直線型で操作していくと、振動して前回の読み終わり位置を教えてくれる。

伊藤汰地さんは「押下(おうか)を構成する触覚的要素からユーザが抱く印象の関係」として、「押下操作」というスイッチやボタンなどの「押す行為」に着目して研究した。

実際には、ボタンやスイッチのインターフェースにおける「押下力(押すのに必要な力)」「ストローク(押し下げる距離)」「サイズ」「温度」の4種類のパラメーターを変えながら、SD法により感性評価実験を実施。伊藤さんは「この結果を応用することで、印象と操作性がマッチしたスイッチやボタンの設計が可能になる」と話す。実験器具から自作して、見逃しがちな人とものとの接触部のあり方に、説得力を与えてくれる研究だ。

▲「深くスイッチを押したときに、遠くにある照明がつくと違和感がない」など、ストロークは押した人と対象物の距離、印象が紐づくそうだ。ほかには面積は重要性、押下力は優先度に関わる印象が強いことがわかった。

▲レーザーカッターを用いて制作した実験装置。上皿天秤の機構を用いており、重りの位置によって定量的に値を示すことができる。

研究を展示で見せるということ

学生から詳しいプレゼンテーションを聞くことで、今回の展示はひじょうに楽しむことができた。しかし、展示にはいろいろな背景を持つ人が来るし、実験やプロトタイプを中心とした情報デザインは、関わったことがない人には、とっつきにくい分野と言える。そのため、「難しそう」と内容を読まずに通り過ぎてしまう人もいるかもしれない。

多くの人に伝えるためには、研究内容を示したポスターの掲示だけでは物足りない。「どうしたらこの研究が、人々にきちんと伝わるのか」という情報デザインの完成度をより上げることができれば、本当に面白い展示になるはずだ。それはポスターかもしれないし、動画かもしれないが、メッセージを成り立たせる仕組みやあり方を科学的に探求していくカリキュラムを持つ、はこだて未来大学の得意分野でもあるのではないだろうか。同校からデザインの感性と、コンピュータに関わる高度なスキルを併せ持った人材が多く輩出されることを期待したい。![]()

公立はこだて未来大学 情報デザインコース卒業研究展「のぞく展」

- 会期

- 2018年2月18日(日)〜19日(月)

- 会場

- ユビキタス協創広場CANVAS

- 詳細

- 公立はこだて未来大学 情報デザインコース卒業研究展「のぞく展」