AR(拡張現実)技術は、アップルがiOS 11にソフトウェアベースのARKit(iPhone 6S以降の対応)を組み込んだことで、一気に3億5千万台以上の大規模プラットフォームを出現させた。これを受けて専用ハードウェア仕様での普及を狙っていたグーグルも方針転換。一般Androidデバイス向けのARCoreを推進することにしたため、こちらでも1億台程度の市場規模が実現される見込みだ。

このような動きを踏まえて、ARはインターネットやスマートフォン以来の大きな改革を、社会や生活にもたらすとも考えられている。

ARKitやARCore以前のAR技術は、実風景内に置いた「マーカー」と呼ばれる特殊なパターンをカメラで認識し、その場所にコンピュータグラフィックスのキャラクターなどを合成するのが主流だった。これに対し、ARKitやARCoreはマーカーを使わず、スマートフォンなどの内蔵カメラで床面(次期アップデートでは壁も)を認識し、その空間にCGのオブジェクトを配置できる点が特徴だ。

どちらの手法も、例えば実物大の自動車のデザイン検討や、自宅のリビングに置く家具のサイズ感など、ユーザーがスマートフォンやヘッドセットごと仮想的な物体の周囲を歩き回って確認するが、これは理にかなっていると言える。しかし、ARで鑑賞・操作する対象が、教材やゲームの立体ステージの場合には、いちいち立ち上がって周囲から覗きこまなければ全体像が掴めないのでは、面倒で冗長なものになることもある。

それに対して、一般への浸透という面ではやや不利に思われていたマーカー利用の側から、画期的なビジュアライゼーション手法が誕生した。それが「マージ・キューブ」である。

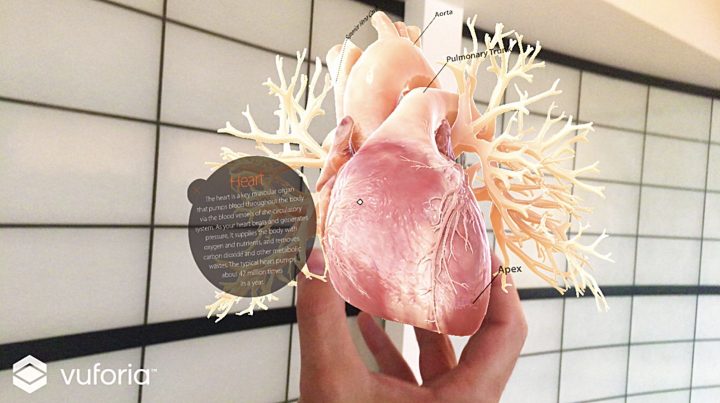

その名の通り、キューブ(立方体)形状のこのアイテムは、6面それぞれが異なるパターンのARマーカーとなっている。この、マーカーを立体視的に配したデザインがARの可能性を大きく広げるのだ。

対応アプリがマージ・キューブのマーカーを読み取ると、立方体のオリエンテーションや回転方向、速度を把握することができる。これを利用して、まるで手の中にホログラムイメージがあるかのように、さまざまなオブジェクトを画面内のAR環境で操ることが可能となっている。そして、この体験は、スマートフォンディスプレイの2D画面でも十分な驚きをもたらすが、ARゴーグルを装着して立体的に見ることで、さらに臨場感が増すのである。

15ドルほどのマージ・キューブは、最初の販売チャンネルとして世界最大の小売りチェーンであるウォルマートが選ばれたが、この点からも、アップルやグーグルとは別の切り口でARを大衆化しようとするメーカーの思いが伝わってくる。![]()