NEWS | アート / 展覧会

2017.12.13 13:10

▲鈴木ヒラク「Constellation」(2016年)

「ヒツクリコ ガツクリコ ことばの生まれる場所」展はアーツ前橋と前橋文学館の2会場で見ることができる。全国的にも美術館と文学館が一緒に展覧会を企画する例はあまりない。

近年、詩に焦点を当てた展覧会が相次いで開催されている。2016年に東京国立近代美術館で行われた吉増剛造展は国立美術館における詩人の大規模個展として話題となり、2018年1月からは東京オペラシティアートギャラリーで谷川俊太郎展が予定されている。そして現在、アーツ前橋と前橋文学館の2館が共同開催している「ヒツクリコ ガツクリコ ことばの生まれる場所」展は、萩原朔太郎のゆかりの地における美術と文学の企画展だ。なぜ今、「詩」そして「言葉」が注目されているのだろうか。

美術家たちが取り組む言葉の世界

本展は2館で37組の作家による作品を通じて、言葉という切り口から美術と文学の表現を紹介するもの。タイトルの「ヒツクリコ ガツクリコ」とは、前橋出身の詩人・萩原朔太郎が前橋市民に向けて書いた未発表の詩に出てくるオノマトペ(擬音語、擬態語)である。一杯飲んだ帰りなのか、ほろ酔いで夕焼けの道を歩む人の足取りを表現しているそうだ。

アーツ前橋では21組の作家が新作を展示する。アーティストの荒井良二は朔太郎の詩からさまざまなオノマトペを拾い、さらにワークショップに参加した小学生32人とともに日常生活のオノマトペを集め、コラージュし、それらを展示室いっぱいに広がるインスタレーションに仕立てた。

担当学芸員の今井 朋(アーツ前橋)は、「荒井は、オノマトペのように意味を持つ言葉になる前の音や声のような状態を、新たな表現が生まれる場であると解釈しました。この作品を入口に、身体や自然と結びついていた言葉本来の性質を問い直すことで、本展を言葉に対する意識を高めるような機会にしたい」と話す。

▲1階の壁全体を使った荒井良二のインスタレーション。小学生32人との2日間に及ぶワークショップを通じて引き出された、さまざまなオノマトペをもとに制作された。

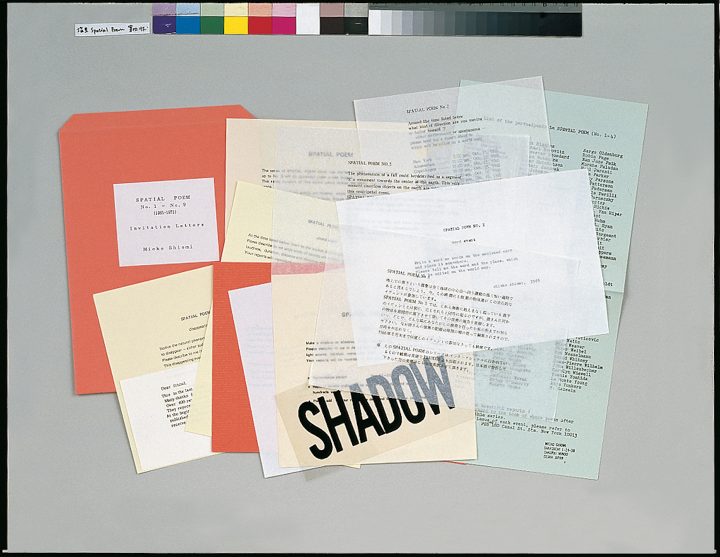

イタリア未来派、ダダイスム、フルクサスといった20世紀の前衛芸術運動においても、既存の言葉を解体したり、文字を使った作品が数多く見られる。フルクサスのメンバーだった現代音楽作曲家の塩見允枝子による「Spatial Poem」は、世界各国の知人に例えば「このカードに何か言葉を書いてください」と指示する手紙を送り、その反応を映像や写真などで返してもらった作品。塩見は、手紙から始まるコミュニケーションを、時空を超えたひとつの詩ととらえた。

▲塩見允枝子「Spatial Poem」(1965−75年)

現代アーティストの鈴木ヒラクは近年、「描く」と「書く」のあいだを表現するドローイングシリーズを展開しており、今回は本展のために横11メートルの大型の新作を制作した。太古の人間が洞窟のなかで初めて絵や文字を描いたことに倣い、鈴木自身も展示室いっぱいに未来に向けた新しい言語空間をつくろうとしたという。

群馬県出身の大澤雅休(1890−1953)と大澤竹胎(1902−1955)は、日本独自の文字であるひらがなを使い、「前衛書」という分野を開拓した書家の兄弟だ。雅休の「があんびやん」は、文字を書くことと視覚的に描くことの中間を探りながら、独特のオノマトペで埋めつくした書。田んぼのカエルが一斉に鳴いているような音の情景を表している。

▲大澤雅休「があんびやん」(制作年不詳)

言葉を失った後で

東日本大震災のように大規模な災害が起きた後、何を表現したらいいのかわからなくなり、制作を中断してしまったアーティストは多い。まさに「言葉を失う」とは、あまりの衝撃や動揺によって固まってしまうような状態だが、美術家の河口龍夫もそうした「失語の状態」に陥ったという。しかし、新聞紙に手形を象るという作業を通じ、少しずつ自分の表現手段を取り戻していった。

▲河口龍夫「失語の祈り 3.17」(2011年)

展示の最後を締めくくるのは、そんな河口による2017年の新作「失語の詩」。震災から時を経て、河口が100枚の原稿用紙のマスを埋めるのは文字ではなく、色である。言葉を失い、もがいた末にたどり着いたのは「色彩による言葉なき言語」。そこには、新聞紙に押し付けた手形の重苦しさはなく、みずみずしい絵の具で彩られた四角の粒が、真っ白な紙の上で希望のリズムを刻んでいるように見える。「美術家は常に言葉によって思考するとは限らない」(河口)と、美術の底力や意味を改めて実感したかのようだ。

▲河口龍夫「失語の詩」(2017年)

誰もが発信者となった今、さまざまなメディアで大量に消費される言葉の濁流がある一方で、芸術表現を介して研ぎ澄まされる言葉の世界がある。近年、詩が注目されるのは、今一度言葉を大切に扱いたい、言葉から生まれる想像力を見直したい、という人々の意識の現れなのかもしれない。本展は、これらの多彩なアーティストの眼差しを通じて、言葉が持つ力や向き合い方を再発見するような、新鮮な機会になりそうだ。![]()