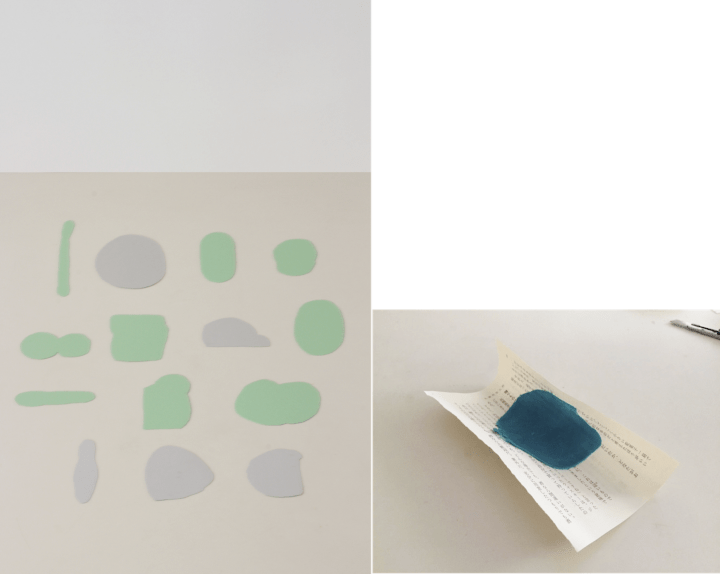

▲Oy「butter」。Production cooperation:ULTORA FACTORY(Kyoto University of Art and Design)

アートの要素を巧みに取り入れ、自由な発想で創造する新しい感性を持った若い世代が台頭してきている。彼らの多くは海外でデザインを学んだ経験があり、日本と欧米の文化がほどよくミックスされた思考を持っている。大植亜希子もそのひとりだ。OyとOueというふたつのレーベルから発表される作品はどれも伸び伸びとした開放的な空気をまとい、どこから発想したのだろうと思うようなユニークな視点が魅力だ。

▲かみの工作所「STAY」。写真左は、吉行良平がペイントアートを施したもの。Photos by Gottingham

重力をコンセプトにした紙器

大植のデザインを初めて見たのは、「AXIS」vol.184(2016年12月号)での、かみの工作所10周年企画「『かみの重力』展 PAPER ATTRACTION」の取材のときだった。

各デザイナーが作品の制作経過を発表する場でのこと。それぞれが製品コンセプトを述べるなか、大植は立ち上がると、試作品を勢いよく遠くに放り投げた。すると、それは重力にしたがって厚紙の底板を下にして床にすとんと着地。そのプレゼンテーションの仕方も個性的だったが、何より展示会の「重力」というテーマを的確に表していると感じた。

これは中に入れるものによって変形する柔軟性のある薄手の紙と、底板に安定感をもたせるための厚紙でつくった紙器。特に面白いと思ったのは、丸と輪っかを組み合わせた底板の形状だ。大植自身がいつもつくっているアクセサリーでの仕組みを応用したという。

▲大阪のOyの工房。ショールームでもあり、予約制で製品を見ることができる。Photo by Natsuko Ono

大阪を拠点にものづくりを行う

大植は、大阪を拠点に活動している。中心地より少し離れた場所にOyの工房がある。Oyというのは、夫でデザイナーの吉行良平とのレーベルで、ふたりの頭文字をつけたもの。ふたりで協働する仕事と、それぞれ単独で行う仕事と2通りある。

Oyでは、製作工程もデザインの一部として楽しみ、使い勝手や固定概念を解放して挑戦し、自由なものづくりを心がけているという。大植単独ではOueというレーベルを持ち、その物が使われる生活シーンなどを思い浮かべながらデザインすることに重きを置いている。主にジュエリーの個人オーダーやクライアントワークを行う。

工房には、彫金用の工具やガスボンベ、昇降盤などの工作機械があり、アクセサリーや試作品など、ちょっとしたものであれば制作できる環境を整えている。

▲Oy「mi futa」

近隣の工場と協働した作品

近くには、個人経営の印刷工場をはじめ、梱包材、貼り箱、箔押し、折り紙などをつくる小さな町工場が点在する。

工場長やそこで働く人と話をすることで人柄に触れ、彼らの自作の工具や部材を見せてもらったり、素材の特性や各々に適した加工法を教えてもらったり。それらに触発されて、新たな製品開発が生まれることもあるそうだ。

「mi futa」もそのひとつ。アクセサリーを入れる箱を製作してくれた貼り箱工場「かつきた工芸」で、新たにつくった製品だ。「工場長の北川さんは70代くらいの方で、工場をご夫婦で営んでいます。ご自身でつくられたという工具を見るだけでもワクワクします。この方向にしたら紙が強くなるなど、アドバイスをいただきながらつくりました」。

▲Oue「kao」。内装用の真鍮の鋼材をスライスし、顔のパーツに編集したピアス。

ドローグ・デザインを輩出した大学で学ぶ

大植は、もともと工業デザインに興味があり、2000年に金沢国際デザイン研究所に入学し、在学中にオランダのデザイン・アカデミー・アイントホーフェン大学に編入した。それにはドローグ・デザインの影響が大きいという。

この大学は、ドローグ・デザインの設立者のハイス・バッカーが講師として教えていたほか、リチャード・ハッテンやヘラ・ヨンゲリウス、マルセル・ワンダースなどを輩出したことでも知られる。ドローグ・デザインは1993年にミラノサローネで衝撃的なデビューを果たし、日本でも、特に若手クリエイターたちに刺激を与え、大植のように同大学に留学するデザイナーが大勢いたほどだった。

▲Oue「kop」。取っ手はつまんだり、挟んで持ったりできる。飲み方や持ち方など、コップと取っ手の関係性を検証した。

分野にとらわれず、自由な発想でデザインする

けれども、新しいデザインの動向であるドローグ・デザインを、80年代のメンフィスと比較して否定的にとらえたり、デザインではなくアートオブジェではないかと見なす人も存在した。現在でも、デザインにアートの要素を取り入れることを敬遠する人は少なからずいる。

一方で、アートにおける「自由な発想」に着目し、それらの要素を取り入れる大植のようなクリエイターに期待を寄せる人もいる。量産品のデザインでは、製造面やコスト、安全性といったさまざまな制約が生じることから、ときにデザイナーの発想自体が萎縮してしまう場合があるからだ。ドローグ・デザインの何ものにもとらわれず、自由に、感性をそのまま表現するデザインは、当時のクリエイターに新しい風を送り込んだ。今、大植のような若い芽がたくさん育っていることから、彼らの果たした役割は大きいと感じる。

「今まで私がやってきたデザインとは全く違っていました。これまでデザインをするうえで、製図の線のRがいくつとか、高さが何ミリとか、数字にとらわれることが多かったように思います。その大学ではプロダクトも、ファッションも、アートも分野の垣根がなく、教室にも仕切りがなくて、ひとつの空間にみんながわっと集まって授業が始まるという感じでした。デザインとアートの違いについて考えていた時期もありましたが、自由でいいんだと思って、そこから自分のなかで世界が開いていったように思います」。

▲Oy「oshipin」。壁に刺すジュエリーとして、あるいはキャッチ付きなので帽子や服のピンバッチとしても使える。金メッキを施しているので、光を受けてきらきらと輝く。

アナログとハイテクが融合した製品

大植が創作で大事にしているのは、「素材感を生かすこと」と、「量産品だが、人の手の跡を残すこと」。それはOyとして吉行良平と組んで仕事をするときも、Oueとして個人で活動するときも同じだという。

「butter」は、本物のバターをナイフの形に削って、3Dスキャナーでスキャンをした後、3Dプリンターでおよそ8時間かけて型を出力したという、アナログの手作業と最新技術を組み合わせて生まれたもの。「oshipin」は、画びょうを壁に刺すときに親指でぎゅっと押し込む感じをイメージしながら、市販の画びょうの頭の部分を金槌で叩いて変形させて、最後に18金メッキを施している。「kop」は、赤、白、黒の基本の陶土を1%ずつ混ぜていき、白からベージュ、グレーから黒まで100色の直径7ミリの塊に丸めた100個のなかから6色を選んだコップ。いずれも、量産品である。

▲Oy「book」。ステンレススチールの焼付け塗装面と鏡面仕上げ面、裏表で異なる仕上がりのしおり。文庫本のページ1枚と同じ分量の粘土を本に挟んで押しつぶした形とした。

その人が大事にしているものが見えてくる

製品に「人の手の跡を感じさせたい」という理由は何だろうか?

「ジュエリーは最初から最後まで自分の手で製作できますが、量産品のプロダクトはなかなかすべて自分の手でつくることはできないというもどかしさがあって、そこから手の跡を感じさせる何かを残したいと思うようになりました。また、職人さんによって、同じものでも違う仕上がりになるというのは不思議ですよね。その手の跡から、その人が何を大事にしているかということが見えてくる。手触りなのか、色なのか。自分にもあるのでしょうけれども、自分のことはわからないですね」。

これからもいろいろな職人と協働してものづくりをしていきたいという。「人によって物に対する見方も、使い方も、考え方もいろいろなので、そのなかで目指すべきところを探りながらつくっていく過程が面白いですね」。

▲「SEKISAKA」。関坂漆器と進行中のプロジェクト。アクリルのものが最新の試作品。2018年春に発表予定。

新たなプロジェクトも進行中

大植のものづくりは、拠点にする大阪以外の各地域からも注目が集まっている。そのひとつが、福井県鯖江市の業務用漆器を主に取り扱う関坂漆器で、透明なアクリル素材を用いた小物を飾るためのシェルフである。時代にあわせて木製の漆器から樹脂製へと変化を遂げ、樹脂加工の技術と特徴を活用した「移動する容器」をテーマに試作を重ねているところだ。

この秋に長女が誕生した。それによって物に対する見方や考え方が変わることもあるかもしれない。いろいろな経験を経て、大植のデザインは次のステージへと昇華していくことだろう。![]()

大植亜希子/デザイナー。2000〜2002年金沢国際デザイン研究所(KIDI)に入学。2003〜2006年オランダのデザイン・アカデミー・アイントホーフェン大学に編入。2005年、デザイン・アカデミー在学中にイタリア・ミラノで半年間のインターン。2006〜2010年、家具メーカーに勤務。2010年秋より個人活動開始。