REPORT | テクノロジー

2017.07.12 14:19

東京・お台場の日本科学未来館に6月下旬、4つの常設展示が加わった。そのうちのひとつが「アンドロイド―人間って、なんだ?」という展示室の「機械人間オルタ」だ。大阪大学の石黒浩研究室(ロボット工学)と東京大学の池上高志研究室(人工生命)がタッグを組んだ、ほかに類を見ないアプローチのロボットである。2016年7月〜10月に同館の特設スペースで初お披露目となり、今回常設展示として再登場した(昨年の模様はこちらの記事をご覧ください)。

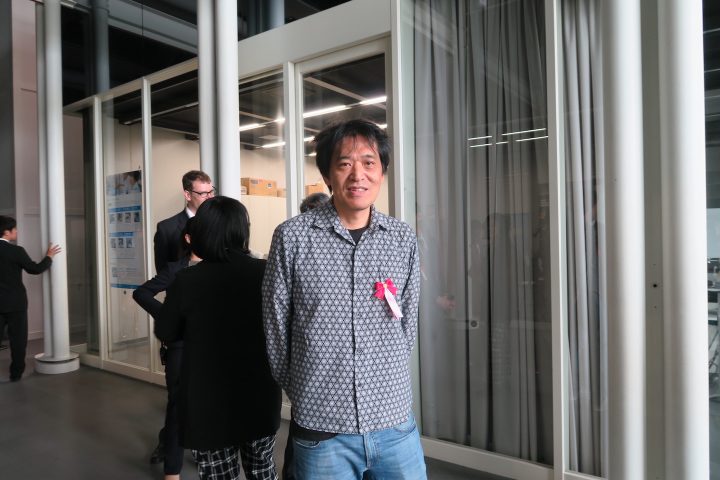

▲展示について説明する石黒浩教授(写真左。大阪大学大学院 基礎工学研究科)と池上高志教授(東京大学大学院 総合文化研究科)。

表面的な人間らしさを追求し、人間理解に向けたロボット開発に取り組む石黒教授。対して池上教授は、見た目や形によらず複雑な生命現象の解明に取り組む。「今回、両者の異なるアプローチが歩み寄って、新しい生命体をつくってみようとチャレンジした」と石黒教授。機械むき出しのオルタが生きているように見えるとしたら何がそうさせるのか。このプロジェクトはメタレベルの「生命らしさ」に迫る挑戦なのだ。

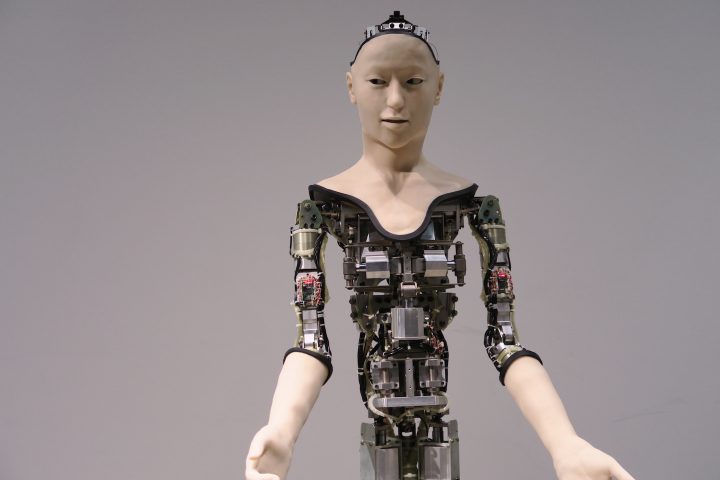

▲3階の「アンドロイド―人間って、なんだ?」はアンドロイドをテーマにした常設展示室。人間の見た目にそっくりな「オトナロイド」と、複雑な動きによって生命らしさを表現するオルタを見比べることで「生命とは何か、人間とは何か」を問いかける。©︎日本科学未来館

▲「オトナロイド」。©︎日本科学未来館

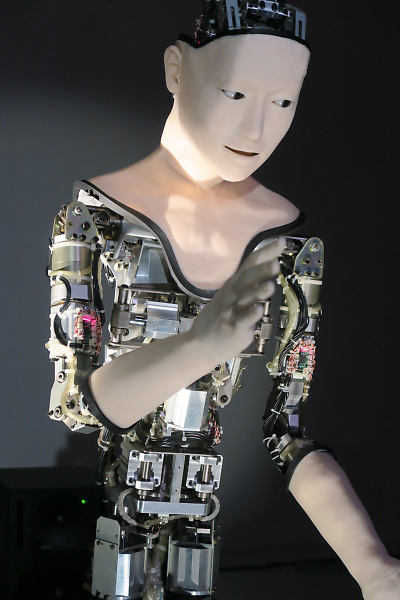

▲「オルタ」。その名に込められた意味は、「アンドロイドの内的変化、変革(alter)」「第二の自己(alterego)」「もうひとつの表現方法、もうひとつの生命のかたち(alternative)」。

ロボットは意識を持つことができるのか

オルタには42の関節があり、コンピュータ制御で圧搾空気を出し入れすることで動く。しかし、その動きはあらかじめプログラミングされたものではない。関節の動きのリズムをつくるセントラル・パターン・ジェネレータ(CPG)と、脳の神経細胞を模した1,000個のニューラルネットワーク(NN)を組み合わせ、リアルタイムに不規則な動きをつくり出している。さらに足元に置かれた「感覚器官」(光センサー、距離センサー)によって周囲の環境を測り、オルタの動きに反映させているのだ。

▲オルタの右奥が圧縮空気の調整装置。足元に並ぶのは「感覚器官」だ。オルタの動きを司る「脳」にあたるコンピュータは背後の壁の中にある。

初お披露目からアップデートされた点は、それまでランダムに接続していた1,000個のNNを、関節ごとに100個ずつ束ねたこと。研究者の土井 樹さん(東京大学)は、「オルタは学習するロボット※であり、人や環境と相互作用し経験を蓄積しながら自ら新しい動き生成しています。神経細胞を関節ごとに束ねたほうが効率的に学習できるのではないかという仮説を検証したい」と話す。

※オルタの各関節には、関節の角度を計測するポテンシオメーターが付いている。コンピュータが指定する動きの値と、空気圧によって実際に関節が動く値のズレをできるだけ少なくすることが、オルタの「学習」にあたる(神経細胞が刺激を避けるようにして自己組織化を起こすという池上研究室が発見した原理に基づく)。ズレの差が少ないほど滑らかな動きになり、生命らしさにつながるという。

また、近いうちに頭部にウェブカメラを取り付けて、オルタが自分の手を見ることができるようにするそうだ。オルタが自分の手を認識する、つまり「自分自身のことをわかっている」というメタ認知の状態が生まれるとき、オルタはどう動くのか。池上高志教授は、「ロボットは意識や主体性を持てるのか。意識と記憶の関係について研究できればいいと思う。頭で考えていてもわからないので、このプロジェクトでは実際につくりながら考えていきたい」と説明する。

▲東京大学大学院 総合文化研究科の池上高志教授。

ロボットは自律化の時代へ

「オルタに“会いたい”」と同館を訪れる人は多いそうだ。対面してわかりやすいインタラクションがあるわけではないが、突然口を開いて音を発したり、こちらを見据えてくるなど、思わずドキっとしたり、神秘的な印象を覚える瞬間がある。展示中は動き続けているが、プログラミング作業をするときなどは一部の動きを止める。「するとずいぶんオルタの雰囲気が変わるんです。動きが抑制されている状態にこそ、生命性につながるヒントがあるように思います。それをいかにプログラムに入れ込んでいくか考えているところです」と土井さん。

「今までロボットは自動化の歴史だったが、今後は自律化の歴史が始まる」と池上教授。「命令されてやるのではなく、目的そのものを自ら生成する自律型ロボットが増えてくる。オルタはそのときに立ち上がるであろう、意識や倫理の問題について議論するための実験装置にもなり得る」。工学的なアプローチだけでなく、哲学、倫理、宗教、芸術といった幅広い分野がクロスオーバーしそうな可能性を感じるプロジェクトから今後も目が離せない。![]()