本連載は社会に出て間もない、主に20代のクリエイターを対象としたインタビューです。学生時代の作品で賞を受賞したり、展覧会で話題となったり、海外で学んだ人もいるかもしれません。さまざまな社会問題が浮き彫りになり、クリエイターもそれらを避けて通れない今にあって、若手クリエイターたちは何を考え、何を模索しているのか。これからを担う世代の主張を、同世代のデザインジャーナリストの今野敬介が尋ねます。

インタビュー・文/今野敬介

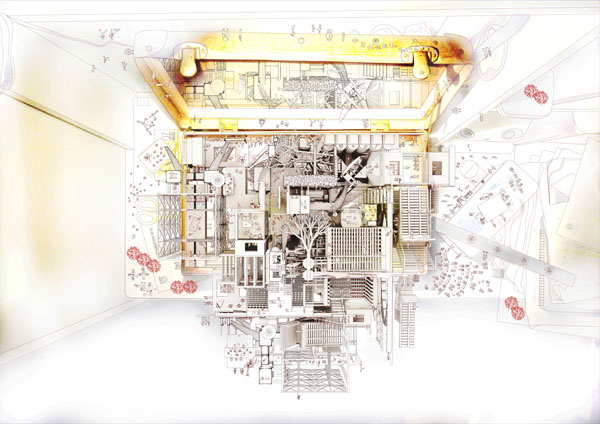

2016年3月に開かれた「トウキョウ建築コレクション」で佐野勇太さんを知った。彼の作品「形而下的記憶」は、はっきりと自分の考えを主張する力強さを持っていたからだ。インタビューを進めていくと、今日の建築教育にまで話は及び、1つの敷地や建物に止まらない新たな建築像を求めていると感じた。三菱地所設計に勤めはじめて半年に満たないときに建築へ向かうスタンスについて尋ねた。社会人となって考えに変化はあったのだろうか。

メルボルン大学での修士設計作品「形而下的記憶 混成変容設計手法論」について教えてください。

佐野勇太 形而下的記憶という訳が正しいかはわからないですが、「トウキョウ建築コレクション」に出すにあたって、できるだけ伝わりやすい日本語を選びました。メルボルンでは日本語で考えることをしていなかったのです。英語のタイトルは「Memory as Matter – Hybrid-Mutation Design Methodology」。記憶は目に見えない感覚的なものだけれど、手に触れられるような物質的なものとして捉えたときに、どのような価値観や世界観、形が生まれるのかということを追求したかったんです。それがMemory as Matterの意図です。

修士設計は(記憶に物質性を与えるという)個人的な興味から始まっています。けれど、その抽象度を最大限に高めていったら、今の社会だったり、建築のあり方を問うような新しい発想に記憶を用いることができるのではないか。なぜなら、人それぞれ違った記憶を持っていて、それでいて互いに共有可能なものだと気づいていたからです。

.jpg)

▲ Memory as Matterのドローイング。個人の記憶を出発点にしているからこそエネルギーに満ち溢れ、それが観る人にも伝わってくる。

他者と記憶を共有して、抽象度を高め、それを建築にするということだと思いますが、どういう方法でさまざまな人の記憶をミックスさせていったんでしょう。

記憶を共有することには、今まで多くの人が取り組んでいます。その中でも自分の記憶から形を生み出し、人に語りかけるようなものをつくったのがサルバドール・ダリで、彼の有名な作品「Persistence of Memory(記憶の固執)」(1931年)を研究しました。

例えば、作品の中に描かれた「Melting Clock」は、ある一晩の出来事を形にしたもの。ダリと奥さんのガラが友人を呼んでパーティをしているときに、友人がガラを外に誘い出した。ダリは酔い潰れて眠りに落ちてしまうんですが、眠りから覚めたときにまだガラは帰っていない。そのとき彼は、テーブルの上の食べかけのカマンベールチーズを見て、自分が眠りに落ちた時間は溶けたカマンベールチーズみたいなものだと感じた。それがきっかけでMelting Clockというオブジェクトは生まれているんです。

▲ サルバドール・ダリの「Persistence of Memory(記憶の固執)」。作品の解釈はさまざまかもしれないが、佐野は記憶に着眼した。© 2016 Salvador Dalí, Gala-Salvador Dalí Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York / MoMA

この世にあんな時計は存在しないじゃないですか。でも、僕らが見たときに、時計じゃないけれど、時計っぽいと感じますよね。それは目新しいオブジェクトだけれど、どこか僕らの記憶に存在するものでもある。ある種のエレメントが僕らに語りかけているということです。ものや空間を混ぜ合わせて圧縮する行為によって、ダリの記憶が僕らと共有し合える形になり得ていると思いました。

「Memory as Matter – Hybrid-Mutation Design Methodology」のHybridとは、ダリはハイブリッドの方法論を使っているんじゃないかと気づいたからです。全部「Persistence of Memory」で説明できるんですが、この中に奇妙なクリーチャーみたいなものにしか見えないけれど、ダリの顔がある。それは、他者に考えることを促すというのか、考えさせる形を生み出しているということ。僕はダリの顔が別のものに変容している、1つのものからまた別のものを生み出していると解釈しました。

それを建築的にやろうとしたとき、今までだったらできない行為だったけれど、テクノロジーが発展してきたことで可能となった。今回は3次元オブジェクトをつくるライノセラス用のプラグインソフト「グラスホッパー」を用いています。グラスホッパーは、天井や柱などの空間を構成する要素の情報を書き留めて、それをもとに形を変容させることができます。

作品の制作ステップとしては、僕の記憶からアウトプットした柱や建物などの形の情報を描き起こし、それをもとに他者が自分の記憶と重ね合わせて、配置や形を決定していく。グラスホッパーで他者は数値をいじるだけですが、他者の記憶が僕の記憶と呼応した瞬間に形を共有できる。つまり、僕の記憶によって、他者の記憶を呼び覚ますという手法で建築物を生むものです。

.jpg)

2.jpg)

▲ グラスホッパー上で記憶の物質同士をハイブリッドし、その過程で生まれ得る記憶の形を探った。

1b.jpg)

2b.jpg)

3b.jpg)

▲ 情報を書き留められるグラスホッパー。数値を変えることで、椅子やテーブル、ベンチに変容していく。

その手法を用いて、どんな成果物にたどり着きましたか?

建築家がこれまでやってきたことは、オブジェクトに機能の意味を与えて建物をつくることだと思うんです。でも僕はこの修士設計で、個人の記憶によってオブジェクトの意味や機能は変わるはずだと思うようになりました。そこで、記憶がミックスされた得体のしれない形を“モンスター”と定義づけました。もともとドラクエが好きだったこともあり、“物質記憶系モンスター”と名づけたんです。成果物は建築模型ではなく、モンスターたちの小さな世界や記憶のコンテクストとして残したいという想いから、3Dプリンターで形にしました。

▲“物質記憶系モンスター”たち。椅子やテーブルのように見える1つ1つのものに個人の記憶が存在している。

「トウキョウ建築コレクション」では、審査員の連 勇太朗さんがこの手法は誰もが引き継ぐことができると言われていました。最初からその意識はありましたか?

それは出発点から考えていたことです。多くの学生が、修士設計でも卒業制作と同じように、問題のありそうな敷地を選んで、そこに問題提起をし、解決するための形やプログラムの検討に取り組みます。でも、それは回答を示すことにしかならないと思うんです。それがダメだという意味ではなく、学部時の授業課題などですでに取り組んでいること。僕はそうじゃなくて、もっと根本的な建築家として生きていくうえで指針となるようなことを時間のある修士設計でやりたかった。僕の作品を見て、何かを感じ取ってくれた学生から別のアイデアが生まれるような、僕で終わりではない提案です。

建築はそのくらいのスパンで考えていかないと動かない気がしています。衣食住でみると、ファッションや食には流行があるけれど、住はいちばん変化に対応しづらい。住においてもその時代の考えは出していくべきだけど、今の時代で終わらない、次につながるアイデアが必要なのかなって思います。それで、手法論というかメソッドを研究しました。

この修士設計は国際コンペで最優秀賞をいただいたことで、いろんな反響がありました。ケンブリッジ大学博士課程のアミーエ・ソルタニさんは作品コンセプトをまとめた本を買いたいと連絡をくれ、代わりに自分の研究を送ってくれた。1つの敷地に形やプログラムを与える作品だったら、こうしたつながりは生まれなかったと思います。

▲「これはスーツケースではない。メルボルンでの記憶を想起させるための装置である」と話す。

→後編に続く。

佐野勇太 Yuta Sano/1990年山梨県生まれ。工学院大学工学部建築デザイン学科西森陸雄研究室を卒業し、豪州留学。メルボルン大学大学院では、ザハ・ハディド建築設計事務所を経たポール・ロー氏に師事し、デジタル建築の可能性を研究。学生時代から多くの受賞歴を持ち、2015年に開催された国際建築大学生コンペティション「UIA-HYP Cup 2015」において最優秀賞を受賞。修士制作の「Memory as Matter ー Hybrid-Mutation Design Methodology」はメルボルン大学のみならず、世界各国の大学教授や学生から注目を集めた。現在は三菱地所設計に勤務し、コンペをはじめ、ロボットと人間が共存する未来都市の計画、ホテルやオフィスビルなどのプロジェクトに取り組む。

今野敬介 Keisuke Konno/1991年宮城県生まれ。神戸芸術工科大学デザイン学部プロダクトデザイン学科卒。同学科のプロジェクトinfoguildにおいて米国で映像を制作。同じく同校のDesign Soilプロジェクトではミラノデザインウィーク時の展示をサポートした。韓国留学を経て、現在はデザインジャーナリストを目指して活動中。