REPORT | テクノロジー

2016.08.02 21:03

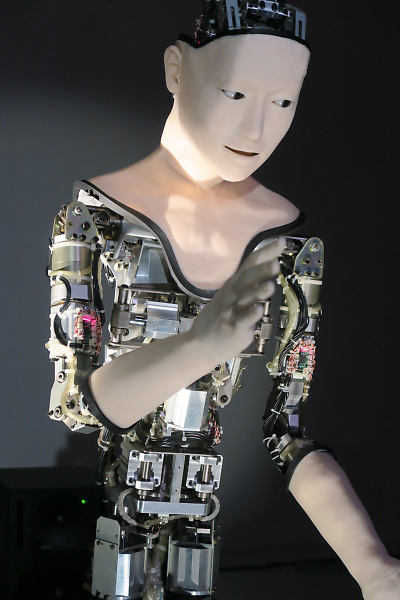

人間らしさとは何か。人は何をもってそれが「生きている」と感じるのか。このテーマの元につくられた新しい機械人間「オルタ(Alter)」が日本科学未来館で8月6日(土)まで公開されている。

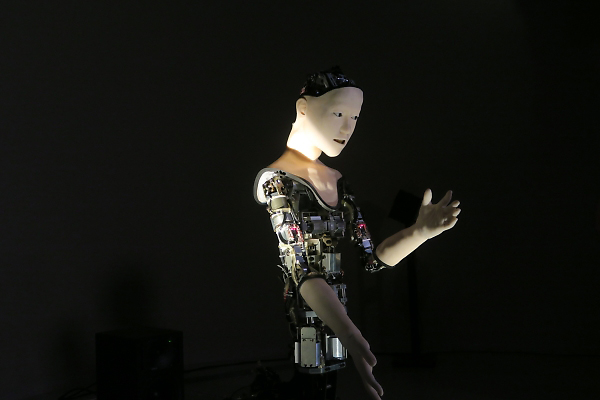

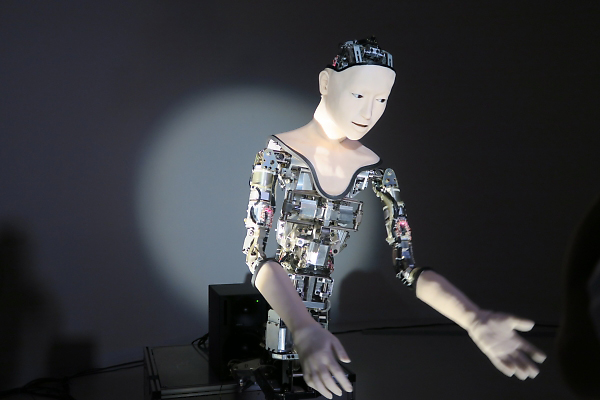

オルタは、大阪大学大学院の知能ロボット学研究室(石黒研究室)と東京大学大学院 総合文化研究科の池上研究室の初タッグにより約1年かけて開発された機械人間。動きのパターンを生成する「セントラルパターンジェネレータ」と人工の神経細胞モデルである「ニューラルネットワーク」を組み合わせたコンピュータ制御によって、42本の空気アクチュエーターが複雑でランダムな動きをつくり出す。皮膚部分を極力省略し、機械がむき出しになっているということも特徴だ。性別や年齢もあえて不明にしている。

石黒研がこれまで開発してきたオトナロイドやコドモロイド(こちらも日本科学未来館で展示中)といった「アンドロイド」と区別し、オルタをあえて「機械人間」と呼ぶのは理由がある。石黒教授は次のように説明する。「これまでわれわれの研究室が主に手がけてきたアンドロイドは、人のような見かけと動きを持つことが特徴でした。ストレートに人を真似ることで、その存在感を表すことが目的だったからです。本プロジェクトは、見かけが機械でも動きの複雑さ、音と動きのシンクロによって全体として生命らしさを表現できるのではないかということがテーマになっています」。

役割分担としては、石黒研(石黒教授、小川浩平助教)が機械をつくり、池上研(池上教授、土井 樹氏)がその動きを制御するシステムを構築した。池上教授の専門分野はカオスや人工生命であり、機能よりは生命の存在性をいかにつくり出すかを研究してきた。今回、両者が取り組んできた内容を組み合わせることで、これまでとは全く違う角度から、生命らしさを表現するロボットが実現したのである。

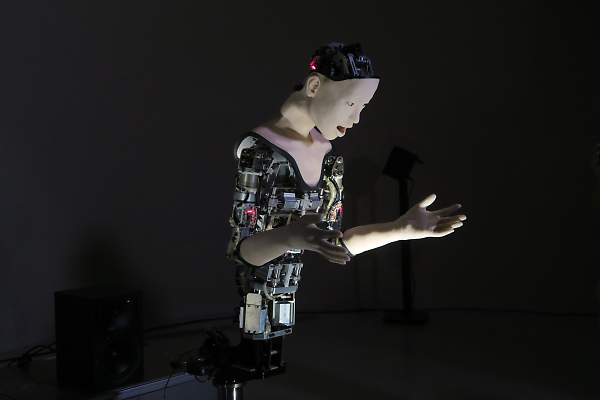

オルタの動きは、環境の変化に関係なく自ら自発的に運動をつくり出す「自発モード」と周りに人が集まったり光の強さなど環境の変化をセンシングして応答する「反応モード」が関係しながら流れている。音楽家でもある土井氏によるサウンドがオルタの口の動きに同期し、何かを喋ったり唱えたりしているように見える。

「開発していて不思議な気づきがあった」と話す小川助教。「僕は今まで人間にそっくりなアンドロイドをつくるため、ガチガチに制御するプログラムをつくってきました。対してオルタの動きは適度にランダム。見た目はちっとも人間らしくないのに、どう見てもオルタのほうが生きているように見える。悔しい半面、なぜ人間がそう認識するかに興味があるし、今後の研究課題になっていくと思います」。

オルタは自分の意志で動いているように見え、時々ふとした拍子にこちらを見据えてくるので不気味でもある。しかしこの不気味さこそが、「生命を感じさせる要素」と石黒教授は説明する。「不気味さというのは人間の頭にあるモデルとのズレで生じ、パターンマッチングの基本的な機能として精度を高めるために不気味さを感じる感覚というのがあります。逆にいうと、生命らしいものに近いからこそ、そういう反応をするわけです。不気味さを解消しながら自分のなかに取り込むということを人間はずっとやってきているような気がします」。

池上教授も「われわれが知っている生命の範囲が狭いので、もっと拡張して考えれば今まで知らなかったようなものにも生き生きとした生命感が宿っているとわかる。知っていることからの逸脱は、イマジネーションをつくり出す機会にもなるので、そうした逸脱性や違和感を生成するシステムは大事だと思う」とオルタ開発の意義について語った。

オルタは7月30日(土)から8月6日(土)までの約1週間にわたって日本科学未来館で展示され、その間来場者へのヒアリングなどを行いながら随時進化させていく。そのうえで、生きているように感じさせるものは何か、一定期間放置するとニューラルネットワークがどう変化するか、などさまざまなアプローチから「生命らしさ」の探究を続けていくそうだ。(文・写真/今村玲子)

「オルタ(Alter)」の展示について

会 場 日本科学未来館 7階スタジオ

会 期 2016年7月30日(土)~8月6日(土)10:00~17:00(6日は15:00まで)

トーク 2016年8月6日(土)17:00~19:00 開発者によるパネルトーク

詳 細 http://www.miraikan.jst.go.jp/event/1607201720305.html