REPORT | ファッション

2016.03.30 15:51

デザイナー・三宅一生氏による約45年間にわたる仕事を紹介する展覧会が国立新美術館で開催中だ。何万点という膨大なアーカイブの中から厳選された衣服約200 点が展示されている。

三宅氏は国内外の伝統技術、素材、生活文化に触発され、そこに独自の解釈を加えながら新しい技法や素材を生み出してきた。会場の冒頭に登場する70年代の服が今なお新鮮で、むしろ現代を生きる人々に向けた未来からのメッセージのように感じられるのは、時代や既成概念に流されることなく自身の純粋な創造を貫いてきた証だろうか。

これまで服づくりのプロセスや技術が公けにされることはあまりなかった。しかし三宅氏は自身の仕事を整理するうち「改めて見てみると面白い。われわれはたくさんのテクノロジーを採り入れてきたので、それらをお見せしたいと思った」と言う。

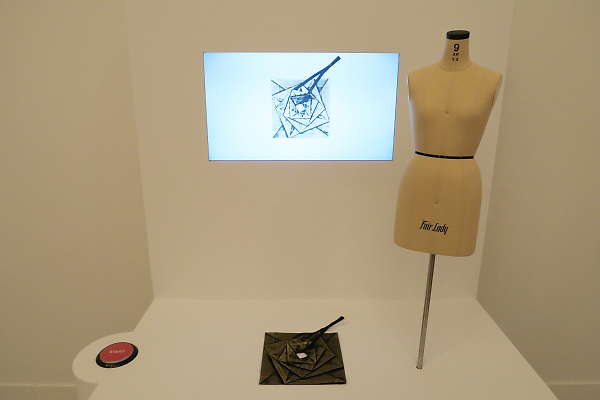

本展では「PLEATS PLEASE」(1993年)のプリーツ(ひだ)をつくる工程をそのまま会場に持ち込んだ。服の形に縫製したプリント生地が、機械を通るとプリーツ状になって出てくる様子を見ることができる。ひだの面積をあらかじめ計算して生地を裁断し図柄を構成していることや、生地に圧着した養生シートを剥がすと図柄が現れるなど、プロセスを目の当たりにして初めて知ることも多い。三宅氏が「テクノロジーを活用したプロダクトデザインの方法と手による作業を両立させてきた」と話す服づくりのエッセンスを感じられる展示だ。

▲ 会場では、グラフィックデザイナー田中一光の作品をモチーフにした「IKKO TANAKA ISSEY MIYAKE」の製造プロセスを公開。意外にもゆっくりしたスピードでプリーツがつくられていた

会場デザインやインスタレーションにも注目

本展で、三宅氏の仕事をいっそう際立たせているのが佐藤 卓氏、吉岡徳仁氏、中村勇吾氏によるクリエイションだ。ポスターなどのビジュアルデザインを担当した佐藤氏は、最も広い展示室ルームCの会場デザインも手がけた。「本展の準備に3年かかりました。はじめの2年は一生さんがつくる服を勉強する時間。一枚の布という考え方、想像力、創造力の素晴らしさを知ったうえでそれを展覧会でどのように伝えるか、かなり試行錯誤した」(佐藤氏)。

ツイスト(人が手を使って服を捻り皺づけする)やギャザー・プレス(縫い縮めて寄せた皺をプレスする)といった手仕事から「A-POC」や「132 .5 ISSEY MIYAKE」といったコンピュータを駆使した取り組みまで、映像や仕掛けを散りばめながら体感的に伝えている。三宅氏も「大人も子どもも楽しめる展覧会になったと思う。面白いな、自分もつくりたいな、という気持ちを持ち帰ってもらえたら嬉しい」と話した。

▲「ギャザー・プレス」(1996年)。縫製した後にステッチをかけてギャザーを寄せ、プレス機でフラットに仕上げたジャンプスーツ。技法を象徴的に伝えている

▲ 98年から藤原 大氏とともに取り組みを開始したA-POCによる「A-POC キング & クイーン」。編み出されるチューブのガイド線に沿ってハサミを入れ、1着分を切り取るシステムを紹介

▲ 三宅氏とReality Lab.の研究開発から生まれた「132 .5 ISSEY MIYAKE」(2010年)。折り構造による服の1/2サイズをミニチュアボディに着せることができる

三宅氏の服と共鳴する「グリッド・ボディ」

吉岡徳仁氏は前半2つの展示室(A、B)のインスタレーションを担当。ルームAではショーのランウェイを思わせる細く長い空間に12体のボディを配置し、初期(70年代)の作品を時系列で見せる。続くルームBでは80年代に展開した「ボディ」シリーズを配置。背後から照明を当てることでボディの形や輪郭、素材のテクスチャを空間に浮かび上がらせた。

▲ ルームA 。手前の作品「タトゥ」(1970年)は刺青の手法で描きプリントしたボディウェア

▲ ルームBには80年代の「ボディ」シリーズを展示。プラスチックやラタンといった従来の衣服には使われなかった素材を用いてプロダクト的なアプローチを試みた

28年前に三宅氏と出会って以来、数多くのプロジェクトや展覧会の空間デザインに関わってきた吉岡氏。「毎回、最後まで格闘するのが身体のことでした。やがて一枚の布が身体を通すことでデザインが生まれ、(かたちが)見えてくると知った。それから一生さんの展覧会にとって身体が重要な要素であると捉えるようになりました」。

本展のために吉岡氏は「グリッド・ボディ」をデザイン。三宅氏の「一枚の布」というコンセプトに呼応するように、「一枚の板」から365のパーツをレーザーカットで切り出し、グリッド状に組み立ててボディの構造にしている。ルームAでは「はじまり」をイメージした紙、ルームBでは未来を想像した「ボディ」シリーズに合わせて透明の樹脂で制作。力強く立ち上がる建築的なボディと工学的なアプローチによる衣服が共鳴しあい、未来への希望を感じさせるような空間につくり上げた。

▲「プラスティック・ボディ」(1980年)と吉岡氏による「グリッド・ボディ」インスタレーション

記者会見でこれから取り組みたいことを問われ、三宅氏は次のように話した。「先日、宮城県の白石和紙工房から紙の服が送られてきました。今日、僕が着ているジャケットも紙とウールでできている。日本には古くから紙を着る文化があり、それをわれわれは今後に生かしていかなければいけないと思っています。昔の形や伝統に新しい解釈とテクノロジーを加えて考え直してみたい。これは3年かかろうが、4年かかろうが、やろうと思っています」。その言葉を聞いた会場の誰もが「ぜひ見てみたい」を思ったのではないだろうか。三宅一生氏の仕事は、変わらない情熱とともにこれからも続いていく。(文・写真/今村玲子)

▲(写真中央)「紙衣」(1982年)。宮城県の白石和紙工房が漉く丈夫な和紙を手もみし、ウールで裏打ちしたコート

「MIYAKE ISSEY展: 三宅一生の仕事」

会 期 2016年3月16日(水)~6月13日(月)

毎週火曜休館 5月3日(火祝)は開館

会 場 国立新美術館 企画展示室2E

詳 細 http://2016.miyakeissey.org

今村玲子/アート・デザインライター。出版社勤務を経て、2005年よりフリーランスとしてデザインとアートに関する執筆活動を開始。現在『AXIS』などに寄稿中。趣味はギャラリー巡り。