REPORT | プロダクト

2015.05.15 11:08

今年のミラノサローネで企業ブースを巡るなか感じたのは「ホスピタリティー」だった。ブースの空間やプロダクトを通して、居心地のいい空間へ迎え入れようという姿勢が感じられた。なかでも、友人宅を訪れたようなくつろぎを演出していたのがモローゾ。同社アーティスティック・ディレクターであり、モローゾ家の二代目であるパトリツィア・モローゾ氏に話を聞いた。

文/長谷川香苗

写真▲モローゾのブース。空間デザインはパトリシア・ウルキオラ。新作が「新芽」のように顔を出す森をイメージ。Photo by SLV

パトリシア・ウルキオラ「Lilo」

50年代の名作チェアにどこか通じるクラシカルなデザインのウッドフレームをモダンにアップデート。座り心地の良さを第一に追究した。Photo by Alessandro Paderni

モローゾは今年、17人のデザイナーと建築家による新作を発表した。看板デザイナーであるロン・アラッドとは1988年、パトリシア・ウルキオラとは1998年から一緒に仕事をしているというから、ふたりはモローゾにとって家族のような存在だ。

これまでカルロ・コロンボ、アントニオ・チッテリオといった名だたるデザイナーとも協業してきたが、パトリツィア・モローゾ氏は、「必ずしも最初から名の通ったデザイナーと取り組んでいるとは限りません。デザインは人と人との関係から生まれるもの。幸いなことに30年この仕事をしているとデザイナーの友人がたくさんできるのです。そうした友人づきあいのなかで、じゃあ今度何かつくってみないかという話が出てくるのです。駆け出しの若手デザイナーと一緒に行うことも多いんですよ」と語った。

パトリシア・ウルキオラとの出会いはまさにそうだったようで、「パトリシアとの出会いは、彼女がまだ自身のデザイン事務所を立ち上げる前。彼女の名前を知っている人は少なかったと思います。それでも作品集を見せてもらって、息が合い、そこから友人関係を深めていきました。女性同士、遠慮なく聞けることや理解し合えることも多く、話は自然とものづくりへと進んでいったのです」。クライアントとデザイナーという関係以前に、何よりも心を許した友人であること。その先にものづくりがあるということだろう。

こうしてモローゾがデザイナーたちと長年にわたって築いてきた絆は家族のようなものだ。だから、同社のブースを訪れると一年に一度親戚一同が勢ぞろいしているような、ホスピタリティーを来場者も感じるのかもしれない。

マルティーノ・ガンパー「St. Mark」

開発に約4年を要したという。素材はウッドとアルミニウムで展開。室内用、屋外用にも使用可能。木とアルミのどちらでもつくることができるデザインは、実は難しいという。それぞれの素材の強み、弱点を照らし合わせ、検証しながら開発された。

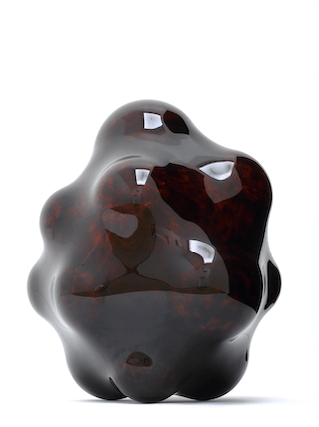

ロン・アラッド「Matrizia」

道端で無造作に丸められたマットレスを見て、その造形からヒントを得たソファ。ものが持っていたコンテクストを置き換えてしまうロンらしい発想で、カウチ族に受けそうなアイテム。マットレスとパトリツィアを掛け合わせたネイミングに、ロン・アラッドのパトリツィアへの愛が感じられる。Photo by Alessandro Paderni

とは言え、家具をつくるうえでの妥協はない。

「椅子はデザインをするのが最も難しい家具だと思います。3本、4本の脚だけで体重を支える構造上の強度を持たせつつ、それでいて美的な造形が求められます。ごまかしは効きません。マルティーノ・ガンパーとは長い付き合いになりますが、ようやく今年、椅子を製品として発表することができたのも、こうした理由からです。ソファのように体の重みを受ける面積が広いシーティングファーニチャーはむしろ製品化が比較的スムーズ。例えば、ロン・アラッドの新作”Matrizia”は、マットレスをぐるっと畳み込んだような複雑な形に見えますが、昨年12月のデザインマイアミでロンが提案し、今年4月にミラノで発表できたものです」。

そして、人との出会いに導かれる同社のものづくりは、今年、新たなフェーズへと入った。建築家、ダニエル・リベスキンドとデイヴィッド・アジャイのデザインによる椅子の発表だ。

モローゾ氏は「建築家にとってもモローゾにとっても大きな挑戦でした。建築家にとっての家具とは、普段の仕事のスケールとは全く違います。しかし、彼らは空間のなかに置いたときの家具を捉えるセンスに長けています。生活スタイルが多様になった今、さまざまな暮らしの空間やシーンをイメージしながら、居心地よく、くつろぐことができる家具やホームアクセサリーを提案していくことが大切です。建築家のそういった才能に私は期待しているんです」と語った。

ユーザーの生活シーンをイメージしながら家具を提案すること。そこにホスピタリティーにつながる鍵があるのだろう。

ダニエル・リベスキンド「Gemma」

小さな構造物としてのひとり掛けイージーチェア。面を組み合わせた造形はカットされた宝石のようにも見える。リベスキンドらしいある意味、無機質な幾何学モチーフと、モローゾの技術が冴える張り地の柔らかなテクスチャーが対照的。張り地はレザーとファブリックで展開。Photo by Alessandro Paderni

デイヴィッド・アジャイ「Double Zero」

クローム塗装のチューブでできた2つの円形フレームに、それぞれ座面と背面のクッションをはめ込んだ椅子のコレクション。工場生産を意識したデザインは、体を支えるために必要な基本的な構造を研究するなかで生まれた。メタルチューブひとつで、椅子として最大限の効果を生み出していると言える。 肘掛けあり、なし、ツーシーターなどバリエーションを展開。Photo by Alessandro Paderni