TALK | プロダクト

2019.06.28 12:00

アップルのチーフ・デザイン・オフィサー、ジョナサン・アイブが2018年11月に来日した。短い滞在期間の合間をぬって実現したのが、アイブが最も敬愛する日本人デザイナー、深澤直人との対談だ。この20年、工業デザインを牽引してきたふたりのデザイナーが、デザインの進化について語り合う。

>> English Text

スパルタカスでの共創

2018年夏、アップルは世界で初めて時価総額1兆ドルを超える企業となった。上場企業の頂点がデザイン主導で成功した会社という事実は、デザイン業界にとって福音だ。そのアップルのデザイン主導の転換を先導したのが創業者の故スティーブ・ジョブズと最高デザイン責任者のジョナサン・アイブだ。1992年に入社するやデザイン部門の中心的存在となるが、やがてアップルは財政危機に陥り、不遇の時代を迎える。

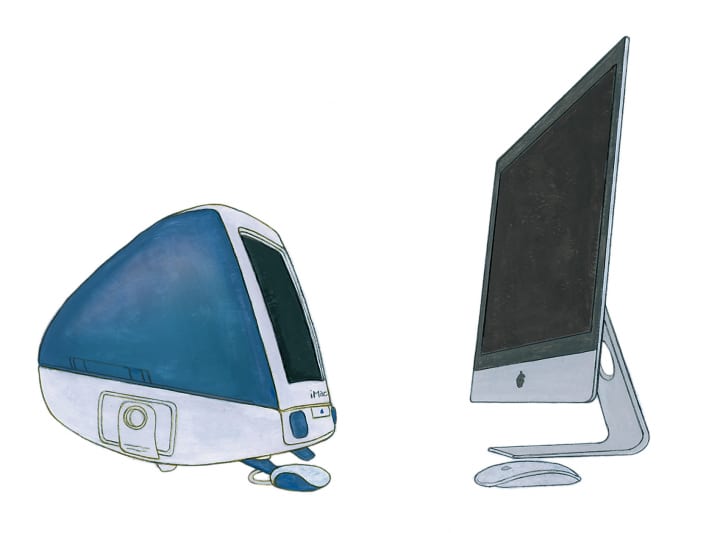

だが、96年、ジョブズがアップルに復活。アイブと出会ったことで同社の未来に希望を見出し、再生に乗り出した。ジョブズとアイブを中心に生まれ変わった新生アップルは、98年、ブラウン管を半透明ボディで包んだような初代iMacを発表。これがアップル復活ののろしとなった。

その後、同社はほぼ3年周期でヒット商品を連発する。iPod、iTunes Store、iPhoneそしてiPad。いずれも新しい市場を切り開き、他社を大きく引き離す成功を収めた。破産寸前だった会社は、わずか15年で世界の頂点に大躍進した。

こうしたアップルのイノベーションを先導し続けてきたアイブだが、この3年ほどは製品開発の現場を離れていた。アップル最大の作品と言われる新本社の完成に力を傾けていたのだ。しかし、それが完成し、18年から再び製品開発の現場に復活している。10月末に発表されたスタイラスペン(Apple Pencil)をマグネットで本体に吸着して持ち歩く新iPad Proは、そんな復活を感じさせるデザインとなっている。

▲2018年10月に発表された新iPad ProはApple Pencilを磁石で吸着。1992年、アイブがアップルで最初に手がけたのもペンが収納できる製品デザインだった。

イラスト/高杉千明

筆者は初代iMac発表直後、アイブをインタビューしたことがある。「デザイナーとして携帯電話やクルマのデザインに興味はないのか?」という問いには「財政の安定が急務。今はiMacの成功に集中したい」と答えを濁した彼だったが、「好きな日本人デザイナーは?」の問いには即答した。答えは「深澤直人」だった。

深澤はサンフランシスコのID Two(現IDEO)にいた90年代後半、アップルに招かれアイブとともに「20周年記念Mac」(コード名:スパルタカス)をデザインしたことがある。アイブと深澤が個々にコンセプトモデルをつくり、アイブが量産用にデザインをまとめた。スパルタカスの背面には、当時、深澤が提案していた「3ポイントアーク」を思わせる曲線が使われている(円弧を断面にしたビジュアル言語でシリコンバレーのデザイナー界隈で話題になっていた)。

それから20年近くが経ち、アイブが手がけたアップルの新社屋には、深澤がデザインした椅子が数千脚単位で導入され話題となった。

▲1997年に製品化された「20周年記念Mac」(コード名:スパルタカス)。アイブ、深澤と当時、アップルのデザイン部門長だったロバート・ブルーナーの共作だ。

イラスト/高杉千明

アップル最大の作品「アップル・パーク」

「もうアップル・パークはご覧になりましたか?」。

そう尋ねるアイブに深澤が答えた。

「残念ながらまだです。でも、写真や動画は見ました。友人のコンスタンティン・グルチッチやティム・ブラウンから、建築物なのにディテールがまるでMacBookのようで美しい、と聞きました」。

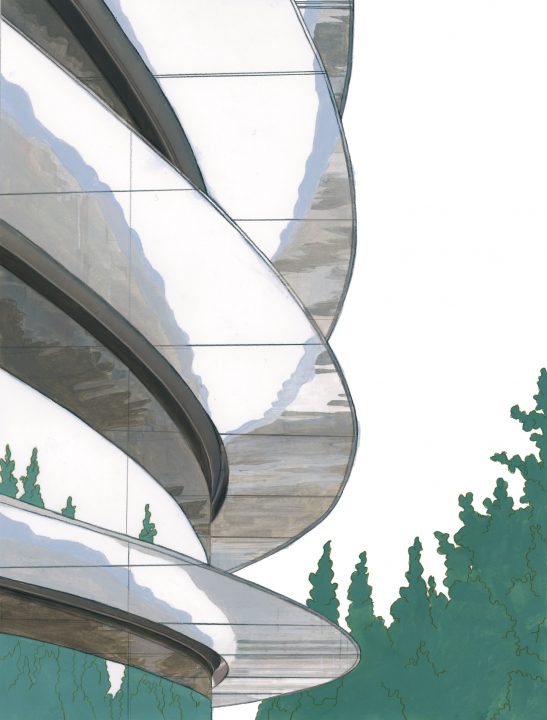

アップル・パークとは、アイブが建築設計のフォスター+パートナーズとともに手がけたアップル新本社の名称だ。アイブが社屋について説明する。「美しさは当然、重要な目標でした。それに加えてふたつの“つながり”を重視しました」。

社員9,000人の建物では、垂直方向の人の動きが増える。他の社員とのつながりはエレベーターに偏りがちだ。アイブらは社屋を4床のドーナツ型にすることで水平方向の流れを促した。

「これで従業員たちの間にコミュニティ意識が芽生え、常に自分たちが、より大きな存在につながっている意識を持たせることができました」。

アイブが重視したもうひとつの“つながり”は「自然や外界とのつながり」だ。筆者は3度ほどアップル・パークを訪れているが、驚かされるのは緑の豊富さで、植生が建物の面積をはるかに上回っている。地下には巨大駐車場が広がっているが、その上に人工の池や丘がつくられている。その地形は日照による気温変化や、それによって生まれる風の流れを考慮してデザインしたものだ。アップル・パークには、一般に開放されたビジターセンターがあるが、ここに置かれた本社模型に専用のiPadをかざすと、最新のAR技術で1日の気流変化を確認することができる。

施設内に巡らされた緑道を徒歩や自転車、カートで移動すると、植生の間から本社ビルを含むさまざまな施設が顔を覗かせる。敷地を一望する高台につくられたスティーブ・ジョブズ・シアターが有名だが、他にリゾートホテルのようなスパを備えたスポーツジムもある。

そんな巨大な自然公園の中につくられたドーナツ型の社屋は4階建てでこそあるが、外周が1.6kmと巨大だ。外壁はすべてガラスで、各フロアの天井からはルーバーが水平に伸びている。このためオフィス内と外の自然が地続きでつながっているような印象をもたらす。

▲アップル・パーク。なだらかな起伏と四季の移り変わりを感じる植生はまるで自然公園のようでもある。

イラスト/高杉千明

Hiroshimaチェアが選ばれた理由

多くのアップル製品がそうであるように、アップル・パークはそのつくられ方も面白い。社屋がドーナツ型であることを生かし、等分にカットした1区画分だけデザインし、あとはそれを複製し連結させている。「1区分だけ、まるでプロダクトをつくるように全神経を集中させてつくりました」(アイブ)。アイブは建築設計を行ったフォスター+パートナーズと対等な立場で、こうしたつくり方に至るまで大きく関わっていた。

「スティーブ(・ジョブズ)は建築家と施主という関係ではなく、協力者(コラボレーター)として仕事をするべきだと語っていました。われわれは背景こそ異なるが皆、デザイナーなのだと」。

同じ区画を連結する工法には、もうひとつ大きなメリットがあった。

「建築で残念なのは実物大での試作ができないことです。しかし、今回、われわれはそれをやってのけたんです」とアイブは嬉しそうに振り返る。「同じ区画を繰り返すので、どうなっているかを掴めないと不安です。そこで実物大の試作をつくり、内側から精密に検証しました」。

深澤が応えた。「実物大の実験棟の中で同僚と過ごした話は聞いていました。すごいことだと思いました。私の椅子もその実験棟に納入されていたと聞いています」。

深澤がマルニ木工のために手がけたHiroshimaチェアのことだ。アイブは、この椅子を深澤による本社への「最高に素晴らしく美しい貢献」と称える。「アップル・パークには同じ椅子が『群』として並んでいます。滅多に見られない光景です」。

▲深澤直人が手がけたHiroshimaチェアは、アップル本社だけでなく、大型直営店の特別商談室にも置かれている。

イラスト/高杉千明

アイブはこの実験棟にどんな椅子を置くかには特に慎重だった。

「椅子はそこに座ってテレビを見るとか、その機能が重視され、機能により分類定義されます。と同時に、どんな椅子に座っているかが、われわれの考え方や話し方にも影響を与えます。ソファでする会話と一人掛けの事務椅子でする会話は変わります」。

好奇心旺盛なアイブは、そのことを確かめるべくデザイン部門のミーティングを各々の家で持ち回りで開催していた時期がある。「(家が変わると)会話の性質も変わります。当日の主の意見をより尊重したりね(笑)。相手を言い負かすよりも相手の意見を傾聴したり、そこから学んだりといった変化もありました。それぐらい家具というものは興味深いんです」。

そんなアイブがHiroshimaを選んだ理由を話した。「(この椅子が)美しい食卓の椅子であったり、とてもカジュアルだったりと、異なったアーキタイプ(原型)を橋渡ししてくれる存在だったからです」。

深澤はその内容を聞き、言いそびれていた謝意をアイブに伝えた。今度は、椅子の作者にアイブが尋ねた。

「あなたはどうやって家具の権威になれたのですか」。

イラスト/高杉千明

インダストリアルクラフトマンシップ

「歴史では常に、あるときある場所に、少人数ではあるけれど、その後の世界に大きな貢献をする人が固まっていることがあります」。そう語るアイブと深澤が出会ったのは92年のサンフランシスコだった。

「ナオトは、当時、すでにユニークかつ格別な存在で影響力も大きかったんです」。

深澤は渡米するやデザインアワードを総なめにし、造形能力に富んだデザイナーとして名を馳せていた。

深澤は言う。「フロッグデザインや、ルナデザイン、デザインコンティニウムとか、ID Twoがみんな近所付き合いをし、誰がシリコンバレーのデザインを牽引しているかとか、どのオフィスに力があるかなど日常の出来事のように話していました。シリコンバレーデザインの創世記でした」。

96年、深澤はIDEO Japanの設立と同時に日本に帰国。その後、03年に独立した。

「アメリカから帰国して、デザインの基本、椅子などのトラディショナルなデザインに戻りました。変わらない価値のデザインをしたかった。簡単じゃないですが面白いですよ」。

アイブが付け加える。「確かにある意味で伝統的ですが、製造方法はまったく新しいですよね」。

深澤はそんなつくり方までを生み出すデザインを「インダストリアルクラフトマンシップ」と呼ぶ。そしてアイブが行っているのもまさにそれだと指摘する。

イラスト/高杉千明

アイブも同意する。「確かに私が手がける製品も大量生産はできるけれども、とても複雑でやりがいがあります」。

アップル製品といえば消費者の間ではミニマルな造形美のみが話題になるが、デザイン領域の人間なら、むしろ、その製造工程の面白さに惹かれるはずだ。金型用の精度の高い切削機を最終製品づくりに使ったり、アップルはその豊富な資金力を生かして、それまでの大量生産の常識では考えられない新しい方法論を次々と実現してきた。

基板をなくしチップ類を直接アルミの筐体に埋め込む。アルミはキャストとプレス・スタンプと切削を組み合わせ無垢の金属から削り出す。「これらは時計技術から来たやり方だ」と解説する深澤。彼にはこうしたアップルのデザインの進化がすべて読めていたと言う。「正解」として読めてはいたが、自らのプロジェクトでは形にすることは叶わなかった。

「次は透明な琥珀にすべての電子部品を封入するつくり方になるでしょう。ガラスの成型技術と切削技術が必要になりますが、これはまさに今のiPhoneで行っていることです」。

アイブは優しくうなずきながら、こう加えた。

「われわれが日々の暮らしのなかで触れる製品は、ただのチップや部品の入れ物に過ぎません。そんななか、私が新しいiPadやApple Watch、そしてiPhoneづくりで心血を注いだのは、ディスプレイに表示された内容まで含めて、これがひとつの製品としての体をなし、ただの個々の部品や技術の器だとは感じさせないように仕上げることでした」。

目指したのはハードとソフトの融合

深澤はまさに、そういったソフトとハードの融合を行ってきたことがアップルの凄さだとみる。

「提供しているのはソフトウェアなのに、あなたはそれをハードウェアのシンボルに落とし込み、人々に容易に理解させた」。

ふたりのやり取りを聞きながら、筆者は初代iMacが出た直後のアイブを思い出した。当時、彼はパソコンという製品をデザインする難しさを語っていた。パソコンは動かすソフトによって仕事の道具にもなれば、エンターテインメントの道具にもなる。アイブはその使い方の流動性を流動的なフォルムで表したと語っていた。ジョブズとアイブ体制になってから開発を始めたMac OS Xの初期バージョンが流動性をイメージさせる「Aqua(水)」と名づけられた外観テーマを備えたのも、このためだ。

07年の公開インタビューでジョブズは、アップルの本質はソフトウェアメーカーで、良くできたソフトウェアに美しいハードウェアの革を被せているに過ぎないと語ったことがある。まさにそのソフトに被せる革の職人がジョナサン・アイブだった。

「この製品(iPhone)は、技術の集積度が高まり、はるかに小さくなっているのですが、その柔軟性はiMacよりもさらに大きくなっています」。

アイブは思い出したように、かつて深澤が行っていたテクノロジーとデザインの融合を口にした。

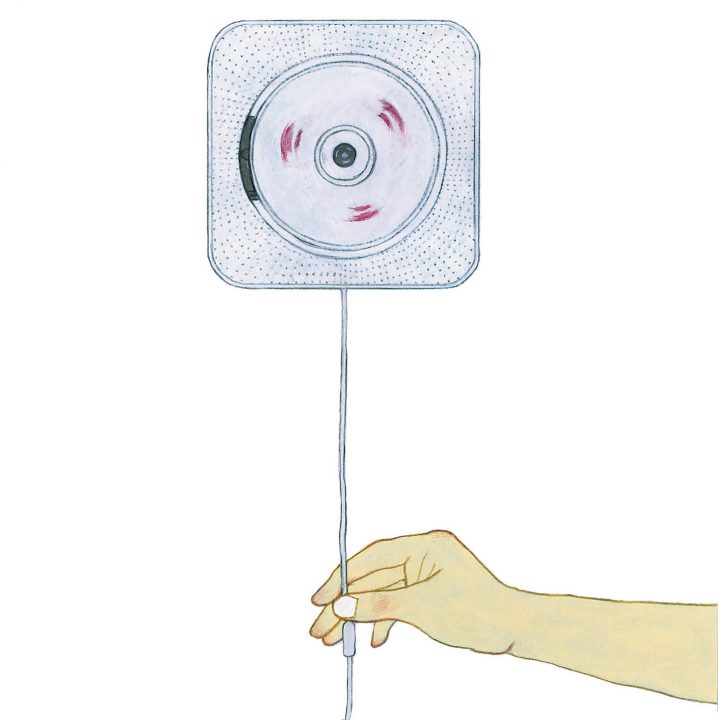

「ナオトの(無印良品の)壁掛け式CDプレーヤー。あれはわれわれデザイナー集団を含む数多くの人にとって共鳴を呼ぶ素晴らしい発明でした。そして興味深いのは、あの製品自体がひとつのメディアであり、CDというメディアを称える製品だったことです」。

▲深澤直人が「without thought」というインハウスデザイナー向けワークショップで考案し、2000年に無印良品から発売された壁掛け式CDプレーヤー。換気扇のようにCDが回る様を楽しめる。

イラスト/高杉千明

揺るがない価値観がイノベーションを引き起こす

iMacが1998年、壁掛け式CDプレーヤーが2000年。どちらも20年ほど前の製品だ。

「この20年でいちばん重要な変化はなんでしょうね」。アイブが深澤に尋ねた。

「デザイナーの役割そのものは大きく変化していないんじゃないかと思います。でも、例えばそれまでは製品の角Rがせいぜい0.3mmくらいだったのを、あなたが0mmにしてしまった。今われわれはあなたがつくったプロダクトを新常識として追いかけている」。

デザインだけの話にとどまらず、この20年間、アップルが世の中に与えた影響の大きさは計り知れないと深澤はみる。いったい、ひとつの会社がどうやってこれだけ多くのイノベーションを起こし続けられたのか。

「これがアップルという会社の面白いところです。この会社は1970年代に創業しましたが、その頃から明確な価値観を持ち、自らの存在意義について考えていました。この会社から出てきたアイデアは、そうした価値観の組み合わせであり、製品はその価値を証明するためのものでした。だから、アップルはシリコンバレーにある他の会社と一線を画したのです。他の会社の多くは、何かひとつのアイデアを元に誕生し、そのアイデアを守りながら大きく成長してきました。でも、アップルは、アイデアに立脚したのではなく、確固たる価値観を大事にしてきました。そのおかげで数十年にわたる革新を続けることができたのです。革新にはすべて理由があり、単に新しいものをつくり続けたのではないのです」(アイブ)。

▲新旧のiMac。20年を経て、見た目や技術は変わったが、ディスプレイ一体型、接地面積最小化、手で掴めるハンドル装備などの本質は変わっていない。

イラスト/高杉千明

平坦な道ではなかったが「何か不思議な勢いのようなものがありました。新しいものをつくる際には、勇気と楽観主義が必要です。『新しい』という定義の裏には『そんなもの必要ない』という何百もの理由がありますからね。ある程度の意見と信念が必要で、そういう意味でも勢いと経験がとても役に立つのです」とアイブは振り返る。そして、次のように話した。

「最も大変なのは、われわれの仕事ではふたつのひじょうに異なる特質が求められていることです。強固な決意や集中力が必要な一方で、好奇心旺盛でいなければならない。ひとりの人間がこれらを同時に持つのは正直、難しい。最初は好奇心いっぱいだった人間が、3カ月後にきっぱり集中力のある状態に切り替わることは簡単ではないでしょう。実際には何か問題が起きるたびにこのふたつの状態を行きつ戻りつしながら、探求的な方法で解決を図るのです。そうでなければ、現実的で本質的な解決にはいたらず、妥協の産物の、ひどい結果に終わってしまいます」。

深澤はジョナサン・アイブというひとりのデザイナーとしての苦労にも強い関心を示した。そんな深澤に対談を終えた後、旧知のパートナーの成長を聞いた。

「彼は今も変わってはいなくて、謙虚で知的でデザインへの好奇心が旺盛な人物でしたが、その境遇により特異な存在に成長しました。私見ですが、彼にさらに高く飛べと励まし、押し上げたスティーブ・ジョブズ、マーク・ニューソン、ディーター・ラムスなどの存在も大きかったと思います」。

今年、そのアイブは英国ロイヤル・カレッジ・オブ・アートの理事長に就任し、今後は未来のデザイナーの育成にも力を注ぐ。ふたりが再会するときには、もしかしたら次代のデザイナーの育成について語り合うのかもしれない。(文/林 信行)![]()

本記事はデザイン誌「AXIS」197号「変わる、ニッポンのインハウス」からの転載です。