REPORT | アート / サイエンス / テクノロジー

2019.03.27 12:49

▲Hebocon/Korinna Lindinger (AT), Romedius Weiss (AT), Michael Hackl (AT), Andreas Pils (AT); Ars Electronica (AT)/©️vog.photo

世界最大のメディアアートの祭典「アルス・エレクトロニカ・フェスティバル」は、オーストリア・リンツで2018年9月に開かれた。レポート最終回では、世界を牽引し続けるアートフェスティバルの思想やミッションについて、芸術監督のGerfried Stocker氏(ゲルフリート・ストッカー)とFuture Labの小川秀明氏にインタビューした。

アートが社会をシェイプする

アルス・エレクトロニカが成功しているポイントのひとつは、1979年のスタート当初からアート×テクノロジー×ソサエティーという先見性に富むステートメントを掲げていた点だろう。

世界的なメディアアートフェスティバルの多くは、フィルム、ビデオアート、ミュージックフェスティバルがテクノロジーの発展とともにメディアアートに照準を切り替えていくプロセスを歩んできた。片や、アルス・エレクトロニカは、アーティスト、サイエンティスト、テクノロジスト、アクティビスト、ジャーナリストらを招聘。サイエンスやデジタルテクノロジーとアートを結びつけ、社会革新の視点を持つフェスティバルとして発展してきた。テクノロジーの進歩でヒューマニティーがどう変わっていくのかという視点が土台にあったうえで、人々がアクセスできるようなパブリックライブラリーとしての形態を備えた貴重なフェスティバルとも言えるのだ。

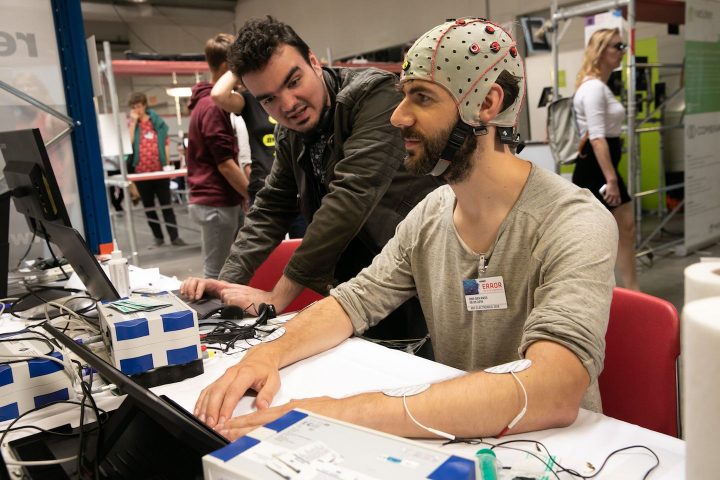

▲recoverix-Bugfix the Brain/g.tec medical engineering GmbH (AT)/©️vog.photo

▲Microbiome Rebirth Incubator/François-Joseph Lapointe (CA), Marianne Cloutier (CA)/©️vog.photo

メディアアーティストのバックグラウンドを持ち、1995年にアルス・エレクトロニカ・センターのディレクターに就任し、エキシビションストラテジーの構築のほか、R&D機能を持たせたFuture Labの設立に貢献、現在は総合芸術監督を務めるGerfried Stocker氏(ゲルフリート・ストッカー)にアルス・エレクトロニカの思想とミッションについて聞いた。

「われわれのミッションは、アートが社会に影響を与える可能性やパワーを理解し、アーティストが新しい科学技術を使った表現領域を広げられるようにサポートすることです。テクノロジーやサイエンスがどのように文化や社会に影響、もしくはインパクトを与えるのか? アーティストはこれらの事例を示すのに最適な専門家と言えます。現在、アルス・エレクトロニカはアート&カルチャー、教育の分野はもちろん、さまざまな領域の産業と一緒にビジネスを創出しています。

しかし、ビジネスや社会にアートの可能性を取り入れていくことは容易ではありません。ソーシャルまたはプロダクトイノベーションを実現したいのであれば、利益のみに焦点を当てるのではなく、トライ&エラーを繰り返し、アートやクリエイティビティ、そして文化が社会に組み込まれていくエコシステムを時間をかけて構築、育成していくことが大事ではないでしょうか?

アルス・エレクトロニカは、約40年という時間のなかで異なる文化、価値観、領域の人々が相互理解のうえで対話ができるように、トランスレーターとしての経験を積み重ねてきました。われわれを通じて人々はアート×サイエンスがどのように社会や産業、文化に結びつき、変化をもたらすかを学ぶことができるのです」。

▲Faking News/Stu Campbell (AU)/©️Reality Redrawn

▲European Theatre Lab: Drama Goes Digital/©️Magdalena Sick-Leitner

▲Impressions of ERROR–The Art of Imperfection Conference: AI in Art & Science, Strategy for responsible Innovation, POSTCITY/©️Tom Mesic

アルス・エレクトロニカは、ただツールとして科学技術を使うのではなく、時間をかけて築いた膨大なメディアアートやアーティストのネットワークと経験を通じて、人類と科学技術の新しい対話の方法論や議論の場を社会に実装するシステムをつくり上げてきた。彼らは対話の方法論を開発するなかで、コアになる社会学、心理学、哲学、文化人類学といったエモーショナルな視点を大切にし、デジタライゼーションの波をどうマネージし、リテラシーを教育していくかというミッションを背負っている。

アート×テクノロジー×ソサエティーの生態系を育む

具体的にアルス・エレクトロニカの構造を見ると、フェスティバルだけでなく、市民向けの教育施設であるアルス・エレクトロニカ・センター、アートコンペティションの部門、オリジナルコンテンツを開発するアートコレクティブ集団Future Labなど複合的な機能が合わさり、新しいメッセージを発信するための生態系が組成されている。

なかでも特徴的なのは、アート×サイエンス、アート×インダストリー、アート×ガバメントと3つの領域を推進しているFuture Labだろう。これら3つの領域は具体的にどんな役割を果たしているのだろうか?

Future Labのアート×サイエンス

Future LabはEUのサイエンスネットワークや欧州宇宙機関(ESA)を筆頭にさまざまな教育・研究機関と組み、バイオサイエンス、スマートマテリアル、ロボティックス、AIといった新しい科学技術が、どのようにハイブリットな表現を切り開いていくのかをリサーチするアーティスト・イン・レジデンス・プログラムを開発している。

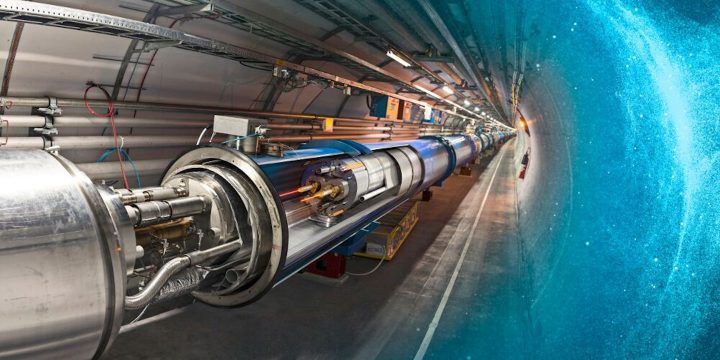

▲Residency program with CERN/©️CERN

近年だと、Bill Fontana、Ryoji Ikeda、Julius von Bismarckなどが採択された、世界最大規模の素粒子物理学の研究所CERNをパートナーに迎えたレジデンスプログラムが有名だ。ヨーロッパ南天文台ESOとのレジデンスプログラムでは、アーティストが5,000m級のアンデス山脈でリサーチを行い、サイエンティストなどとともに作品を制作するなど、アーティストと研究機関双方にとって、ひじょうに貴重な機会を提供している。2019年はAI関連をリサーチテーマとしたレジデンスプログラムを組んでいるという。

▲Residency program with ESO/©️Claudia Schnugg

Future Labのアート×インダストリー

この領域では、企業とコラボレーションするなかで、Future Labは表現だけでなく、アートを通して社会をより良い方向に向かわせることを意図している。近年では、メルセデス・ベンツなどと自動運転が実現する未来のプロジェクトを展開した。

企業が新たなテクノロジーを社会に実装するとき、人とテクノロジーの間にどういった言語が必要なのかは、意外と議論されていないことが多い。アーティストを内包するFuture Labは、こうした人とテクノロジーの間に介在する言語をつくり出すコミュニケーションの専門家として協業し、リサーチやプロトタイプを繰り返すことで、社内のみではつくり出せない成果を生み出している。

▲COMMUNICATION WITH ROBOT CARS 2015/©️Mercedes-Benz

2018年のアルス・エレクトロニカにも展示されたNTTとの共同プロジェクト「SWARM ARENA」は、ドローンやBOTを使った新しいスポーツ観戦の方法だ。現在はスクリーンを通してスポーツ観戦をするのが主流だが、スペース×ピクセル、いわゆるスクリーンの中のデジタルビットがリアルに出てきたらどうなるのか? 1個1個のビットに対し、SWARM(群れ)という発想を取り入れることで、情報社会のなかに存在するデジタルのなかの生命体、いわば次世代の自然(セカンドネイチャー)と人がどう共存しあい、人はどう人間らしさを保っていくのかをテーマにしたプロジェクトである。NTTの先進的なICE技術とFuture Labが持つ表現の領域を組み合わせることで、これからの企業の姿、そしてヒューマニティーを意識しながら、どういう社会を生み出すべきなのかをプロトタイプをつくって提示している。

▲Swarm Arena/NTT (JP), Ars Electronica Futurelab (AT)/©️NTT

Future Labのアート×ガバメント

Future Labが今まさに試行錯誤しているのが、アート×ガバメントの領域だという。根本となる社会的・政治的ポリシーや、意思決定において、いかにアーティスティックな発想を組み込んで、社会を形成できるかという仕組みづくりにチャレンジしている。新しい科学技術が社会に適用されるとき、技術にまつわる法規制や都市開発に関わる行政、企業のポリシー、教育のあり方が問われる。オブザベートリー(観測所)としてのアルス・エレクトロニカは、過去の実績をもとにステートメントをどうポリシーに反映させていくかを考える。その事例のひとつとして、現在、リンツ市と一緒にどのようにメディアアートシティとして街をドライブさせていくかの議論を続けている。

▲voestalpine Drone Race Performance/©️Ars Electronica

未来社会をセンシングする観測所の次なる一歩とは

Future Labでは、さまざまな領域の異なる思想の人々との対話の方法論として、アートシンキング(アート思考)の考え方を提唱している。ここ数年、デザインとアートの対比やデザインシンキングの次にくるアートシンキングといった話題があがるが、そもそもデザインとアートは全く異なる効能を持ち、敵対するものでも、どちらかが上回るものでもないと彼らは言う。目的に向かって一直線に形づくっていくデザインと、360度、多様な方向を見て物事を捉えるアートの効能を理解し、アートシンキングはデザインシンキングの前段で役立つマインドセットと位置づけ、双方の効果的な連携を提示する。

メディアアーティストとして2007年にFuture Labのアーティスト・イン・レジデンスに参加し、2009年にはアルス・エレクトロニカ・センター新館の立ち上げチームに参画。現在、Future Labのクリエイティブカタリスト、アルス・エレクトロニカ・ジャパンのディレクターである小川秀明氏は、アルス・エレクトロニカが実践する社会とアートのエコシステムに関してこう語る。

▲Future Innovators Summit 2018/©️Tom Mesic

▲Future Innovators Summit 2018/©️Tom Mesic

「アート×サイエンス、アート×インダストリー、アート×ガバメント、Future Labが行う3つの取り組みを見たとき、アーティストは研究機関、企業、そして行政といった領域のなかにもっと関与していくべきだと考えています。特に、現在の世界情勢では、今を生きるしなやかさとしてのレジリエンス(弾力性)が必要とされます。どのようにレジリエンスを持つことができるのかを考える際に、アートの効能が効いてくるのではないでしょうか。

その現状もあってか、アート×サイエンス、アート×インダストリーは、世界的にさまざまな事例がようやく見られるようになってきました。そして、プロジェクトだけではなく組織の体制にも、僕はアーティストの発想が生かされるシステムの導入が必要だと思います。一般企業は、大体CFOがトップだと思いますが、アルス・エレクトロニカという組織を見ると、芸術監督のGerfried Stocker(ゲルフリート・ストッカー)と同じポジションにCFOがいるという、2トップ制になっています。このような組織体制の変化は、アート業界の発展を促し、アーティストが社会で活動する際の新たなフィールドを切り開くチャンスになります。利益がクリエイティビティ、ソーシャルインパクトに還元されていくというエコシステムの創出にもつながります。このような形態の企業、そして都市開発や行政、教育研究機関が増えたら、面白い社会が生まれていくでしょう。アート×ガバメントの領域では、そういった根本的なシステム、ルールの変更を目指して、アルス・エレクトロニカは対話を続けています」。

▲Klangwolke 2018/©️Tom Mesic

▲The living threshold–Blindphones/Andrea Mancianti (IT)/©️vog.photo

2019年、アルス・エレクトロニカはフェスティバルとして40周年を迎える。現在、2019年5月に向けて、アルス・エレクトロニカ・センターでは、約2,000㎡のエキシビションスペースを建設中のほか、さまざまなスペシャルコンテンツが動いているという。

さらに、技術・情報社会の進歩の先に、人類が考えなければならないポイントをアーティスティックジャーナリズムな視点から掘り下げていくオブザベートリー(観測所)として、国際的に提言を行うことが重要と考え、リンツだけでなく、日本、オーストラリア、ベルリン、北京、ソウルなどグローバルなプロジェクトを始動している。

世界へ広がるアルス・エレクトロニカのネクストステップから目が離せない。![]()